気象情報の画面が見やすくなるまで~“ユニバーサルデザインへの道”にゴールはない!

去年(2021年)9月にNHKの気象情報の画面が変わりました。

▼変更前▼

違いはずばり、色です。

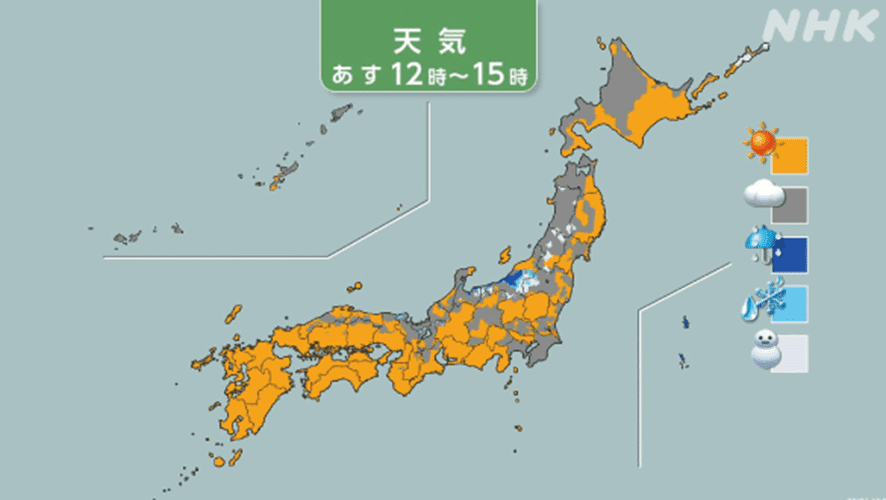

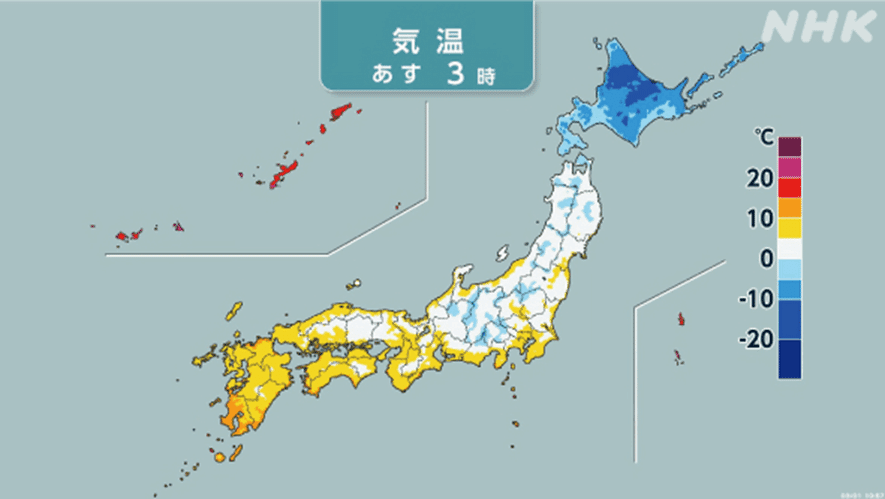

ちなみにこちらが変更後のものです。

▼変更後▼

変更後の画面で追求したのは、「あまねくすべての方が放送画面で見やすい色」。「色覚障害」の方や加齢による見え方の変化がある方なども含め、色覚の多様性に配慮した“色のユニバーサルデザイン”に基づく配色を採用しています。

ただ、見え方というのは個人差が大きいので正解がないのも事実…。実は私たちもまだまだ試行錯誤を繰り返しているというのが本音です。

今回は、その議論の過程を皆さまにシェアしたいと思います。

ニュース番組の中のデザイン

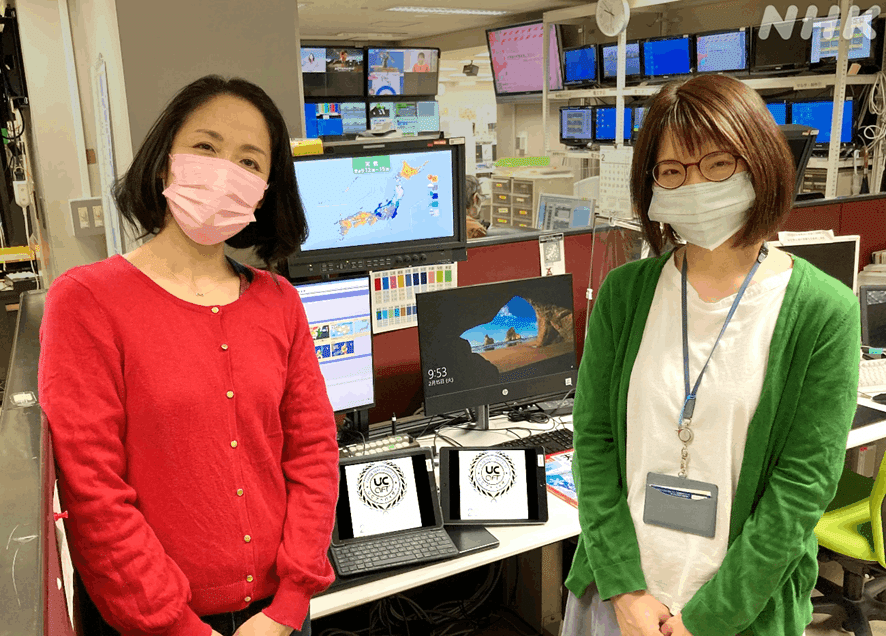

私たちは、NHKアートという会社でニュース番組の美術を担当する部に所属しているデザイナーの黒岩と中川と申します。その部の一員として主にニュースグラフィックのデザインを担当しています。

毎日出てくるテロップ(文字)や図、イラスト、動画といったニュースをわかりやすく見てもらうためのものを作るということも私たちが所属する部の仕事です。文字やイラストだけでなくバーチャルセットも作っています。

気象画面は命に関わるデータ

そんな中で、私たちが“命に関わるデータ”として特に緊張感を持って制作している画面のひとつが気象情報の画面です。

なぜなら、天気予報は、もちろん明日の天気を知る上でも大切ですが、台風、大雨、大雪、などの気象災害に備える意味でも、とても重要な、日々の暮らしに直結する情報だと考えているからです。

そのためにも、気象情報の画面は、分かりやすく見間違われることのない画面でなくてはなりません。

去年9月にリニューアルされたNHKの気象情報の画面。

ふだんから気象情報画面のグラフィック開発を担当してきた私たちは、皆さまにもっと伝わるようにしたいという思いから、「より見やすい」「より分かりやすい」新しいデザインの作成に取り掛かることにしました。

いち早く「この配色、見分けにくいのでは?」と気づけるように

気象情報の画面だけでなく、ニュースの中で見る図などのグラフィックが「もしかしたらこの配色は見分けにくいのではないか?」といち早く気づくことができるようにしなくてはと痛感しています。

こちらは2021年8月放送の「おはよう日本」”盛り土崩壊の危険性 熱海にとどまらない問題とは”という特集の中で出した【“残土条例”がない自治体】を表した日本地図です。

この地図では、番組のキーカラーであるピンクをグレーと組み合わせて使用しています。この放送後に、視聴者から「見分けにくい」とご意見をいただいたそうです。担当のプロデューサーからそのご意見を聞き、「見分けにくい」方の見え方を想定して「色覚障害」の見え方を体験できるアプリを使って見てみました。

このアプリを使ったところ、ピンクとグレーを見分けにくいことがよく分かりました。

(配色がどのように見分けにくいかということは、後ほど詳しく書かせていただきます)

このようなことが今後ないように、担当のプロデューサーと相談しながら区別できる組み合わせのフォーマットを作り、改めて見分けにくくないかをテストしました。

この新たな画像は放送されたものではありませんが、次には必ず見分けやすくしたものを届けることができるようにすぐに準備しておくことはとても重要なことです。

(ちなみに、放送後に掲載されたウェブ記事には、視聴者の皆さまからのご指摘を受けて、ユニバーサルデザイン対応をした青バージョンの地図を掲載しています。ご意見、ありがとうございました!)

そしてもっといいのは、放送する前に「もしかしたら、見分けにくいのではないか?」といち早く気づくことだと思います。

多くの人に伝わるように毎日、デザインをしているのですが、その中でちょっとずつ出てきてしまう「配色が見分けにくい」を、より多くの人に伝わる「見分けやすい」にするために、そして「見分けにくいのではないか?」にいち早く気づくことができるよう、ユニバーサルデザインの勉強を始めました。

ユニバーサルデザインが気象情報の画面にできることってなんだろう?

最近はこの「ユニバーサルデザイン」という言葉をよく聞くことが増えてきたように思います。ユニバーサルデザインとはこういうことだそうです。

●だれにでも公平に利用できること

●使ううえで自由度が高いこと

●使い方が簡単ですぐわかること

●必要な情報がすぐに理解できること

●うっかりミスや危険につながらないデザインであること

●無理な姿勢をとることがなく、少ない力でも楽に使用できること

●アクセスしやすいスペースと大きさを確保すること

これは「ユニバーサルデザインの7原則」と言われていて、ロナルド・メイス氏が提唱したユニバーサルデザインの概念を、のちに多くの研究者がまとめたものとのことです。

私たちは「おお!これを実現することができればニュースを見る人、みんなが見やすくなるっていうことじゃないか!」と思ったわけです。

ユニバーサルデザインを構成するものには、形や文字、色などさまざまな要素があります。

この気象画面のリニューアルに向けて、グラフィックデザイナーとしてまず初めにとりかかるべきだと考えたのが、色のユニバーサルデザインを学ぶことでした。そこで手を着けたのが、色彩検定ユニバーサルカラー級の資格取得です。

「一刻も早く、とにかく一回で合格しよう!」という勢いで自己学習を進め、お互い励まし合いながら勉強し、ぶじ合格しました!

色のユニバーサルデザインを学ぶ中で、「色覚の多様性」について初めて知ることがたくさんありました。たとえば「色覚障害」には先天性と後天性があるということ、加齢による見え方の変化はどんな人にも起こりうること。それらを知って、特定の「誰か」ではなく、どんな人にも、もちろん自分にも見分けやすくすることができるよう取り組もうと考えました。

どんな色が見分けにくいのか

具体的にどのような色が見分けにくいのかを書いてみます。

「色覚障害」でよく言われるのは、「赤と緑の区別を見分けにくい」ことだそうです。また加齢による見え方の変化によってまぶしく感じる色もあるのだと学びました。

赤や緑はふだんから多く使われていますし、ユニバーサルカラーの推奨カラーは、モニターの画面上では比較的まぶしく見えがちです。

学び始めのころは、「色のユニバーサルデザインは、ニュースを見る人、みんなが見分けやすくなるっていうことだ!」と純粋に感動していたのですが、いろいろ学んでいくうちに、さまざまな「色覚の多様性」がある中で「あまねくすべての方が放送画面で見分けやすい色ってあるのだろうか?」という壁にぶつかりました。

「みんなに見分けやすい」ものにするためには、色のユニバーサルデザインにもう1ステッププラスした色の調整が必要だと痛感したんです。

壁にぶつかりながらも、「色覚障害」の方の見え方を疑似体験することができるアプリやメガネを使って経験を重ね、「やはり見分けやすくしなくては」という確信を持ちました。

例えば「赤や緑が見分けにくい」とはどういうことかというと、こういうことです。私たちは赤と緑のトップスを着ています。

「色覚障害」を疑似体験することができるアプリで写してみました。

確かに見分けにくいですね。では気象情報の画面で赤がよく使われる「最高気温」の図、以前まで使われていた画面を見てみましょう。

疑似体験することができるアプリで写したものがこちらです。

まったく分かりません。

このように見え方を擬似体験すると、注意喚起を促す赤を使って「強調したい」「伝えたい」と思っていても伝わらない可能性があることに気づきます。命にかかわるかもしれない情報を認識しやすくすることは、ニュースグラフィックを担う私たちにとって重要な使命だと感じています。

どのように気象情報の画面は変わった?

さて、ここからは気象情報の画面、通称“気象メッシュ画面”がどう変わったかについて書いていきます。

まずこの気象メッシュ画面の成り立ちについて少し書かせてください。

天気予報に出てくる気象庁発表の分布予報のことを、私たちは「メッシュ予報」と呼んでいます。

メッシュ予報とは天気や降水、降雪、気温の面的な分布の予報を地図上に示したもので、気象庁は2020年3月に、それまでの20km四方から5km四方によりきめ細かくしました。

これを受けて、NHKでは災害・気象センター気象班と技術、そして私たちNHKアートの報道部のメンバーで検討を重ね、NHKのメッシュ予報の画面の格子を5km四方にするのにあわせて、「色のユニバーサルデザイン」を導入することにし、2021年9月に放送画面が完成しました。

これが20kmの格子だったときの気象メッシュ画面です。

そしてこれが5kmの格子になった気象メッシュ画面です。この気象メッシュ画面には色のユニバーサルデザインが導入されました。

この気象メッシュ画面を高度化する画面開発に際して、「形を見やすくするだけではなく、色も見分けやすくしたい」と色のユニバーサルデザインを提案したことが、導入のきっかけになりました。

色のユニバーサルデザイン導入の提案から決定、検証から放送まで、ずっと私たちと進めてくれたのが報道局災害・気象センターの廣澤さんでした。廣澤さんは、報道局災害・気象センターのひとりとして、気象コーナーの企画や演出、放送のための情報のとりまとめからデザインチームとの調整まで、気象コーナーの最初から最後までを担当しています。

実は今回の気象情報画面の変更よりももっと前に、色のユニバーサルデザインを提案したかったのですが、色を変えることによって調整しなくてはならない画像数が数千枚におよび、かつ、それがきちんと運用しているかをテストするためには1シーンに2週間も要するほど作業が膨大なこと、そして視聴者の方にとって長年見慣れた画面を変えることはとてもハードルが高かったこともあり、うまく提案できませんでした。

今回の色のユニバーサルデザイン導入の提案をする際に見せた資料のひとつが、ユニバーサルカラー資格の教科書に載っていた「見えづらい」事例のページです。それがまさに気象情報の画面だったのです。それを見た廣澤さんが「やらなきゃ!」って、私たちの背中を押してくれました。

どのように色を変えたか?

「あまねく伝える」をきちんと進めるために、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の伊賀公一さんに監修をお願いすることになりました。

伊賀公一さん

伊賀さんにも教えてもらいながら、そのときに運用していた画面デザインの検証をし、まず初めに気象庁が発表している「気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針」に掲載されている配色をベースにして作成しました。

この指針を見てシンプルに進めることができると思っていたのですが、しかし、そこからの試行錯誤が長かった・・・・。

放送で見ると色が違う!

試行錯誤の大きな課題は2つでした。

一つ目、放送画面とデザイン画面の色の差です。「気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針」に準じても、うまくいかない大きな理由には、放送画面はこのような流れで映し出されるということがあります。

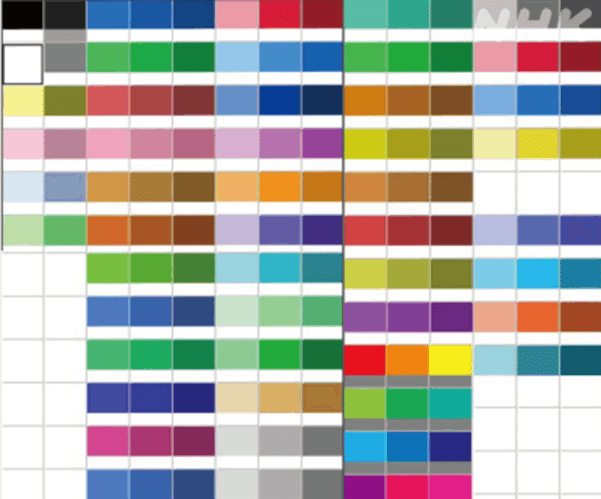

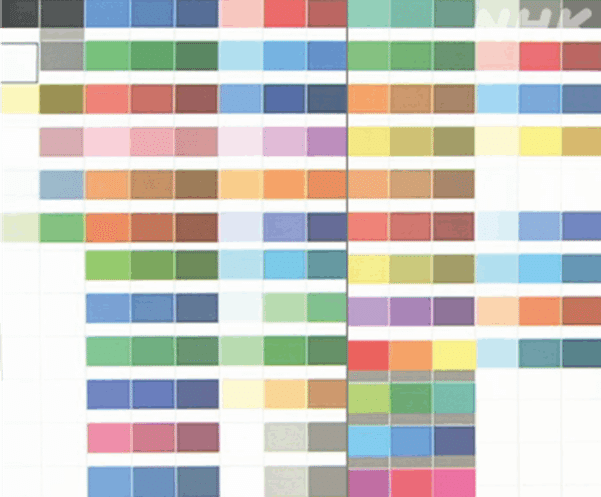

どれくらい色の差が生まれるかというと、このようになります。

この案を実際にカメラでのぞかせてもらって「うわ~、見分けにくい色がいっぱいある!」と気づいた私たちは、一番明るい再撮(注:スクリーンやモニターに映し出された映像をカメラで撮影すること)モニターを基準にして、次の案の作成を進めました。

色からイメージする意味はあっているか

二つ目、気象予報士の皆さんにとって「視聴者に意味が伝わりやすいように明瞭な呼び分けができる」配色の設定です。

気象画面のパートナーである気象予報士の皆さんとの調整はとても大切な行程でした。気象予報士皆さんのご意見をいただき、特に調整を進めたのが、気温を示す色です。

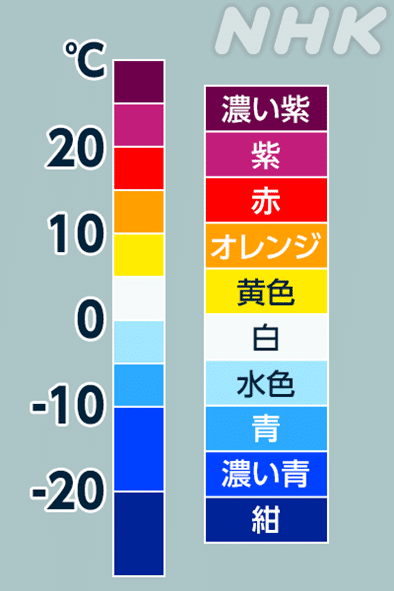

右のカラーバーが気温の凡例

「ゼロ度からマイナス5度までは白がわかりやすい」というご意見だったのですが、白の位置が「ゼロ度からマイナス5度」となると、高い気温の色設定がとても難しくなることから、伊賀さんとともに気象予報士の皆さんに相談し、ゼロ度以下は青を基調にしたグラデーションとすることになりました。

次に悩んだのが、気温を示す色が気象予報士の皆さんが解説しやすく、視聴者の皆さまに分かりやすい色の名前になるように、ということです。

微妙な違いのグラデーションでは、「薄い水色」「濃い水色」なんていう分かりづらい呼び方になってしまいます。JIS規格の色の呼び分け方も試してみました。「あざやかな青」「濃い紫味の青」・・、とてもきれいな色の呼び分け方ですが言葉が長くなり、なおさら分かりづらくなってしまいボツになりました。検討を重ねて、決まった色の呼び名がこちらです。

見分けやすさを大切にしつつも、色から受ける印象というものも大事な要素なのだとあらためて気づきました。

またこのやり取りで、気象予報士皆さんが持つ色への情熱を思いがけず知ることができ驚きました!

デザイン制作の途中には、NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構の検証ご担当の方々にも見ていただき、またNHKで働く幅広い年齢層の職員やスタッフの皆さんにもチェックを入れてもらいました。

ここまでの試行錯誤を超え、おおむね完成に近づいたのが放送開始1か月前でした。それでも、改めてカメラをのぞいたら、まだ見分けにくい色が見つかり、調整してまた完成を目指す・・という繰り返しでした。

去年9月、無事に新しくなった気象情報の画面の放送が開始されて、本当にホッとしました。

ユニバーサルデザインにゴールはない

気象予報士の皆さんだけでなく、ユニバーサルカラー監修の方、番組ディレクター、番組全体のデザインを統括するデザイナー、そして私たちニュースグラフィックデザイナーのみんな。とにかく多くの方に見てもらいました。見てもらいながら試行錯誤で色を調整しましたが、それでも「見分けにくい」という方もいらっしゃいました。

「正解というゴールはあるのかな?」と半ば心が折れそうになったのも事実です。でもお互い「相棒」と呼んでいる私たち同士で、ああでもないこうでもないと話しながら、「”完全に”ということがゴールならまだまだゴールではないけれど、”これまでよりも見やすい”というステップをひとつずつ上がっていくことをまず目指そう」と今回のリニューアルに向けたゴールを決めることができました。

新しい気象予報図は、選挙報道番組などさまざまなユニバーサルデザインにとりくむことになった私たちにとって、大切なステップだったなと思っています。その後の話は、今後またお話しできたらと思っています!

「見分けにくい」を、より多くの人の「見分けやすい」にしたい。

とはいっても、自分以外の人の見え方そのものを体験することはできません。見え方は千差万別です。

だからこそ、このユニバーサルデザインの取り組みにはゴールはありません。まだまだやるべきことがたくさんある!

ユニバーサルデザインで見やすくなった映像をテレビモニターを通して届けることをあきらめたくないなと思っています。

放送画面を見ながら「この配色、見分けやすくなった!」とか「ここの文字、分かりづらいぞ」など、そんなユニバーサルデザインの視点でもテレビを、(特に気象予報を!)ご覧いただけたらと思います。

いろいろな方がご覧になる“テレビ”が少しでも、見やすく、心地よく楽しんでいただけるものになることを願って、これからも頑張ります!

黒岩 真理子

2012年株式会社NHKアートに入社。CG制作部署でNHKスペシャル『MEGAQUAKE 巨大地震』や『コズミックフロント』などさまざまな番組の映像デザインに携わった後、現在のニュースグラフィックス部署に。好きなことは室内デコ。

中川 千尋

2013年株式会社NHKアートに入社。現在のニュースグラフィックス部署でニュース番組全般に携わって8年。新たなグラフィックスの開発業務を主に担当する。好きなことは料理や絵本などたくさん。

※「ユニバーサルデザインの7原則」の部分、加筆しました。(2022年3月30日)

▼それは赤色?緑色?~「色覚障害」(NHKハートネット)▼

▼気象のニュース▼