視覚障害のある私が「選挙のバリアフリー」について考えたら見えてきたこと。

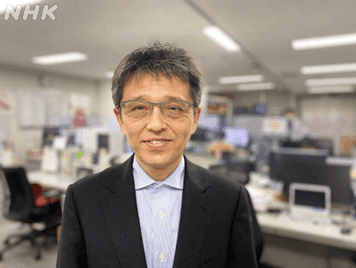

こんにちは。報道局選挙プロジェクトの記者をしている杉田淳と申します。ふだんは国政や地方の選挙に関するニュースを担当しています。

7月の参議院選挙に向けて「みんなの選挙」という取り組みをNHKの仲間たちと始めました。

その話の前に、ちょっとだけ私の失敗談にお付き合いください。

読み上げられなかった情報

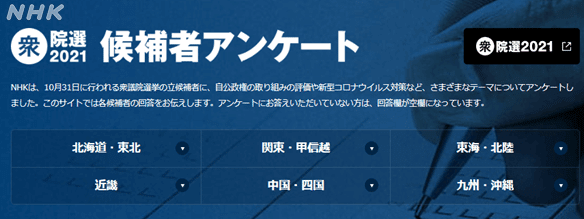

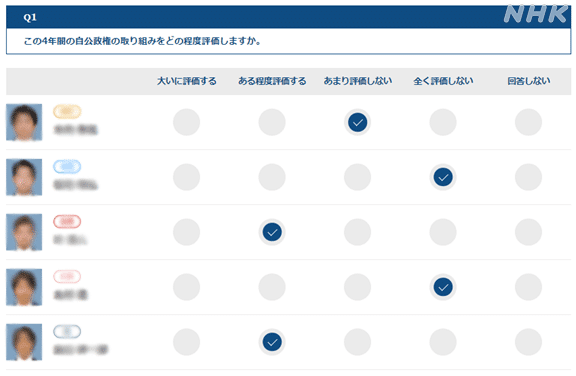

去年10月に行われた衆議院選挙。NHKは選挙区の候補者全員を対象にアンケートを行いました。政権の評価や個別の政策の賛否などについて、選択肢を選んでもらう形で質問し、結果を特設サイトで公開しました。

ところが、公開されたサイトを確認して、がく然としました。私には内容がわからなかったのです。なぜなのか?

それは、私が視覚障害者だからです。

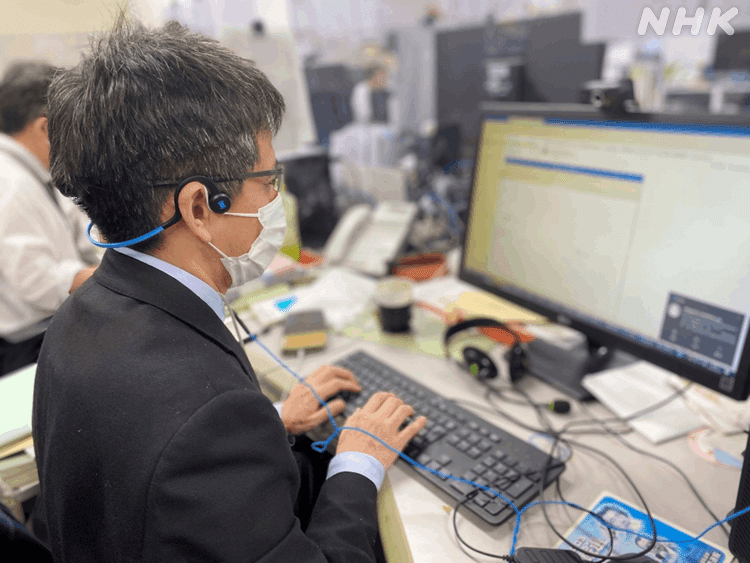

25年以上前に発症した緑内障が徐々に進行し、日常生活に大きな不便を感じています。まだ少しものを見る力は残っているものの、文字を目で読むことは厳しい状況です。

「そういう事情なら、サイトの内容がわからなかったのは仕方がないことなんじゃないの?」

そう思われるかもしれません。でも、それは違うのです。

私はふだんパソコンの読み上げソフトを使い、文字を音声で聞くことによって情報を頭に入れることができます。この原稿も画面を見ることなく、音声だけで書いています。スマホの使い方も同じです。IT技術の進歩は視覚障害のある人の働き方を大きく変えています。

しかし、先ほどの候補者アンケートの画面は読み上げに対応していないつくりになっていたのです。公開からしばらくすると、同様の意見が視覚障害のある一般の利用者からも寄せられました。

衆議院選挙候補者アンケートホームページは、活字を読めない視覚障害者にとって投票を誰にするかを決めるうえでたいへん役立つ情報と期待しています。ところが、アンケートの回答の表について画面読み上げソフトやスマホの読み上げ機能を使っても、候補者がどの選択肢を選んでいるかが読み取れません。改善をお願いします。(60代)

読み上げに対応したつくりにするのは決して無理なことではありません。私が事前に指摘すれば対応できたはずです。読み上げを必要とする当事者がプロジェクトに参加していながら、その不備を見落としてしまったことを悔やみました。

一方で、こんなことが頭をよぎりました。

「視覚障害のある人が全員パソコンやスマホを使いこなせるわけではない。その人たちは十分な情報を得て投票しているのだろうか?」

思いをめぐらせるうち、投票するという行為の前にとても高い壁があるような気がしてきました。そんな折、旧知の同僚から声がかかりました。

「選挙のバリアフリーについて考える企画を一緒にやらないか」

この国で最大の公共イベントとも言える選挙を舞台に、社会のバリアについて考えようという提案です。

選挙のプロであり、障害当事者。私が断る理由はありません。

「もちろんやります」

参議院選挙を前に、こうして「みんなの選挙」プロジェクトが立ち上がりました。

「みんなの選挙」始めました

もちろん障害が壁になっているのは視覚障害者だけではありません。さまざまな身体障害、また知的障害、精神障害のある人もいます。障害の種類や程度によって、何が壁になるのかも違ってくるはずです。

投票先を判断するための情報を得る上での壁。投票所に着くまでの壁。投票所での対応に感じる壁。それらを「見える化」し、より投票しやすくなるよう、わかりやすく伝えていこうというのが、「みんなの選挙」のねらいです。

当事者や支える人たちの声。受けられるサポートの内容や課題、各地の取り組みなどを取材し、ニュースやEテレの福祉番組「ハートネットTV」などで放送するほか、特設サイトも開設しました。

特設サイトを訪れた人から寄せられたご意見を少しだけ紹介します。

下肢障害があり自力歩行が困難です。地域の投票所は遠い市役所か車でしか行けない地元の集会所です。その集会所は普通の民家で、玄関のたたきから一人では上がれず、もちろん車椅子も歩行器も上げられない場所です。この身体になってから、一度も選挙に行っていません。辛いです。

手の不自由な母親でも書き込まずにタッチペンみたいなもので投票出来ればいいと思います。

家族に障がい者がいます。投票の際は候補者を指差しするのですが、担当は通ってる作業所の職員さんだったりします。誰に入れたか、自分以外の人が分かるのはちょっと気持ち悪いね、と家族と話してました。結果、家族は投票から足が遠のいてしまいました。

一人でも多くの人が安心して投票できるよう、寄せられた声を改善につなげる力になりたいと思っています。

「それは違和感があるかもしれないですね」

今回のプロジェクトには、ふだんニュースの記事を書いている記者のグループに加えて、強力な仲間がいます。Eテレで「ハートネットTV」を制作しているグループです。それぞれの専門分野を活かし合い、「みんなの選挙」を進めています。多様な立場からの議論は、日々発見の連続です。

「職場のバリア」を超えたプロジェクトです。

たとえば、「みんなの選挙」というタイトル。

もともと記者のグループで考えていたのは、「やさしい選挙」というものでした。やさしい=優しい、易しい。配慮があって、わかりやすい。そんな意味を込めていました。

しかし、打ち合わせの席で、ハートネットTVの担当者から意見がありました。

「選挙に投票する権利は誰もが平等に持っているもので、それをいかにきちんと行使できるかという話を『やさしい』という言葉で表現すると、違和感を覚える人もいるのではないか」

選んだ言葉には、制作者の心の内が反映されます。「やさしい選挙」にはどこかで「いいことをしてあげている」という目線が入っていたかもしれない、と指摘を受けて気づきました。

バリアフリーであるということは、誰もに開かれているということ。そのことが真っ直ぐに伝わる言葉を探し直し、「みんなの選挙」となりました。

また、こんなこともありました。

特設サイトでは先ほど一部をご紹介したように、投票をめぐる体験談などを広く皆さんから募集する投稿フォームを設けています。記者グループでは、投稿を呼びかける文章に当初、「投票した際、感謝したいと思った体験」という表現を入れていました。

ただ、これについてもハートネットTVの担当者から意見がありました。

「介助を受ける権利は誰にでもある。決して障害のある人が特別扱いされているわけではないということを踏まえた言葉にしてほしい」

別の担当者からはこんな指摘がありました。

「障害のある人は、健康な人の何倍も『助けてもらったら感謝して』というプレッシャーの中で暮らしている。こちらから『感謝したいことは?』と尋ねるのは、感謝して当然という押し付けになるのではないでしょうか」

呼びかけの文章は、「こんな手助けがあってよかったという体験」と改めました。

このようなやりとりを重ねる中で、ふだんは意識していない自分の感覚に気づくことができました。まだ自分は健康な体の意識から抜けきれず、そこから障害のある人たちを見ているという感覚です。両方を体験している自分だからこそ、その橋渡しができるのではないかと感じた出来事でした。

知的障害があっても投票できるために

今回のプロジェクトを立ち上げるにあたって、私はある女性に会いに行きました。東京・狛江市の森井道子さん。狛江市では、知的障害のある人に投票に行ってもらおうという取り組みが先駆的に進められています。

市や親の会、福祉作業所などが協力して「わかりやすい主権者教育の手引き」という冊子を作り、選挙のたびに当事者を対象に勉強会などを開いています。

選挙とは何か。どうやって選べばいいのか。そういったことをわかりやすく学んで投票に役立てようという取り組みです。重度の知的障害のある娘さんを持つ森井さんもこの活動に参加してきました。

森井さんの体験を聞きながら、私はある提案をしました。

「『みんなの選挙』で知的障害のある人でもわかる参院選解説をやるのはどうでしょう?」

でも、口にしてすぐに悩んでしまいました。知的障害のある人といっても、障害の程度はさまざまです。そして、どのように伝えれば良いのか、ノウハウを持ち合わせていません。

すると、森井さんが言いました。

「あまり難しく考えないでいいんですよ。わかりやすい話というのは誰にでもわかりやすいのだということを私は活動の中で学んだんです。子どもにもわかるように話をしてもらえればそれでいいと思います。NHKがそれをやってくれたら喜ぶ人は多いと思いますよ」

森井さんに背中を押され、投票日に向けて、私が知的障害のある人たちのもとを訪れ、参院選の争点などについて解説を試みることになりました。

私自身、みんなが参加して決める、という選挙の意味を見つめ直す機会にしたいと思っています。

誰もが平等な「一票」

インターネットを活用した選挙運動が解禁されたこともあり、最近の国政選挙では有権者が投票する際の判断材料となる情報があふれるようになりました。NHKは今回の参院選も候補者全員を対象にしたアンケートをはじめ、各地の選挙戦の様子、各党の訴えなどを詳しく伝えていきます。

ただ、そうした情報が増え続ける一方で、「どうやって情報を選んでいいのかわからない」という声もよく聞くようになりました。ましてや、投票所に行くことすらままならない、選挙の情報にアクセスできないという人たちが少なくないことに気づきました。

より深くだけでなく、より広く。選挙の伝え方も多様でなければならないと感じています。

こうして「みんなの選挙」プロジェクトは始まったばかりです。

プロジェクトメンバーの「ハートネットTV」のディレクターは、ここまでの取材の感想をこう話しています。

「これまで福祉に取り残されたような人たちを取材してきましたが、これほど選挙に壁を感じている人が多いとは思わなかったんです。

障害者政策がなかなか変わらないのは、社会全体から見れば少数派だからとか当事者の発信力が弱いからだなどと指摘されていますが、そもそも投票できなければ福祉の制度も政策も変わらないのは当然のことだと思います」

また、記者グループのデスクは、私にこう語りました。

「記者になって30年。NHKに入った宿命として嫌というほど選挙をやってきたけど、障害のある方の投票についてはほとんど触らず、考えず、『どちらが勝つか』の情勢取材に没頭してきたように思う。大事なことを考えずにやってきたのだなと感じています。

なぜ大事かというと、投票ほど平等なものはないからだと思う。18歳も一票、70歳も一票。会長も新人も一票。大金持ちも生活に苦しい人も一票。障害がある人もない人も一票。なんか公平というか平等というか、大事なものの象徴のような気がする。

いまの世の中に数少ない『誰もが平等なもの』『公平に持っているもの』を意識して作業をしていこうと思います」

みんなが参加できる選挙に

投票することに壁を感じている人は、障害のある人に限りません。大きな病気を患っている人、高齢の人、日本語が得意でない人、まだまだいることでしょう。今回のような取り組みは今後も継続していかなければならないことだと感じています。

そして私は、この取材を通じて、いつもニュースで扱ってきた「投票率○%」という数字の背後に、投票に行きたくても行けない、行きづらい人たちがいること、そこにはそれぞれの壁があることを学んでいます。

選挙がみんなのものになっていない今を知ること、関心を向けること。そこから、みんなの選挙は始まります。

杉田 淳 報道局 選挙プロジェクト

▼杉田記者のこれまでの記事▼