「ニュース速報」からテレビのユニバーサルデザインを考えてみた

ピロピロリン♪ ピロピロリン♪

「あ、ニュース速報だ」

何が起きたのかと思ってテレビを見たら、自分には興味も関係もない内容。

それがドラマや音楽番組の最中で「推しに文字がかぶって邪魔だな…」「チャイム音が大きいな…」と思った経験はありませんか?

私もふだんテレビを見ていて、そう思ってしまうことがありました。

しかし、ニュース速報が出て「不安」を感じている方がいることをご存じでしょうか。

それは、視覚に障害のある方々です。

実際にお話を伺うと、みなさんこうおっしゃいました。

「ニュース速報のチャイム音が鳴っても、その内容が分からない。もしかしたら自分の地域の情報かもしれないと、不安だった。」

私はこれまで、こうした方々がいらっしゃるということを知りませんでした。

視覚に障害のある方々にとって、現在のニュース速報はただのチャイム音でしかありません。

画面上に文字を表示させるだけでは、その情報が何なのか、自分にとって必要なのかどうかを判断することができないのです。

「ユニバーサルデザイン」という言葉がテレビで報道されるようになってかなりたちます。

しかし、そもそもテレビがユニバーサルデザインに対応しなければいけないと感じた私は、今回ニュース速報を音声で伝えるための装置の開発に取り組みました。

わたしとNHKの「縁」

こんにちは。

NHK入局3年目、松山放送局の下平と申します。

ふだんは番組送出やニュース送出など、技術の仕事をしています。

そんな私は高専(高等専門学校)という、高校と短大がくっついたような5年制の学校の出身です。

(高専については、ぜひこちらの記事もご覧ください!)

高専に入学した当初、私はロボコンに取り組んでいました。

しかし途中で、中学生時代に取り組んでいた合唱がしたくなり、メンバーを集めて合唱部を設立。Nコン(NHK全国学校音楽コンクール)に出場するなど、力を入れて活動をはじめました。

そうして頑張った甲斐もあってか、NHKから取材を受け、生放送の番組に出演したこともあります。

さらにその後、地元のNHKでインターンシップに参加したこともあって、うっすらと、自分はNHKに縁があるのでは?と感じはじめました。

私は特別NHKのことが好きだったわけではありません。

しかし、青春時代のさまざまな経験を経る中でNHKと自分の不思議な縁を感じ、芸能人ではない、自分のような一般の人でも輝ける、誰かの人生の宝物になるような番組づくりに携わりたいと思い、進路としてNHKを選択しました。

読み上げられない情報への気づき

入局後は研修を経て松山局配属となり、半年ほど必死に業務に励んでいたところ、上司から「業務改善の開発を行わないか」という話がありました。

例年、技術の新人は業務改善の開発に取り組んでいます。

そこで私もテーマを何にしようか悩みながらテレビを眺めていたときに、「ニュース速報って、視覚に障害のある方は何も内容が分からないのでは?」ということに気づきました。

視覚に障害のある方がテレビをどれほど視聴しているのか、当時の私はまったく知りません。

しかし、視覚障害者の目線でテレビを見ることができたのは、私が高専で取り組んでいた卒業研究に理由がありました。

私が卒業した高専では、5年生になると各自が研究室に所属し、卒業研究に取り組みます。

私は福祉工学に関する研究室に所属し、視覚障害者向けのデバイスを開発するための研究を行っていました。

この研究を通じて、自分がこれまでの人生で考えてこなかった視覚障害者の視点と、「障害のある方の暮らしを技術で何とかできる可能性がある」ということを学ぶことができました。

この時の経験があったからこそ、NHKに入局してからニュース速報における課題に気づくことができたのだと思っています。

それから改めて視覚障害者のテレビの利用状況について調べてみると、「ニュース速報の内容が分からない」といった不安の声が多く上がっていることが分かりました。

そこで私は「ニュース速報の読み上げを行う装置」を開発することで、少しでもテレビを快適に視聴していただけるようにしたいという旨を上司に相談し、色々とアドバイスをもらいながら、開発に取り組んでいくことが決まりました。

高専で叩き込まれた「無いものは創る」という精神が、自分を突き動かす活力になったのも覚えています。

「生」の声を聴いて強まる思い

まず私は、本格的に開発に取り組む前に、実際に視覚障害者の方からお話を伺いたいと考えました。文献からはニュース速報の読み上げにニーズがあることは分かりましたが、「生」の声を聴きたいと思ったのです。

そこで視覚に障害のある方のもとを直接訪ねたり、リモートでお話を聞かせていただいたりするなどしてテレビの利用状況についてのリサーチを行いました。

リサーチをしていく中で私が驚いたのは、視覚に障害のある方もテレビを視聴されているということでした。

もちろん人による部分はありますが、「パートナーと共通の話がしたい」「好きなドラマがある」といったように、ラジオよりもテレビを視聴されるという方は決して少なくありません。

だからこそ、テレビでニュース速報を読み上げてほしいという声がずっとあがっているのです。ニュース速報の読み上げが、視覚障害者にとっての悲願ともいえる切実な課題であることを実感しました。

以下はお話を伺った際に寄せられた声の一部です。

「西日本豪雨の際、チャイム音が何度も鳴るのに内容が分からず、自分の住んでいる地域の情報かもしれないと不安だった。」

「どんな内容であっても、ニュース速報はすべて読み上げてほしい」

「チャイム音が鳴らないニュース速報があるとは知らなかった」

「ニュース速報を読み上げないのなら、いっそチャイム音も鳴らさないでほしい。」

「あまねく」情報を伝える立場であるNHKに勤めている私にとって、伝えるべき情報を、視覚障害者の方には十分に伝えることができていないという現実に悲しさを覚えました。

またニュース速報の中には、地震情報などチャイム音の鳴らないものも多くあります。

しかし当然ですが、画面を見ることができない方にとっては、チャイム音が鳴らなければ、ニュース速報が出ていることに気づきようがありません。

ニュース速報の運用方法にも課題を感じつつ、何とかしてこの状況を変えなければならないという思いも強まりました。

一方で、NHKのニュース防災アプリを使い、スマホやスマートウォッチなどの通知読み上げ機能などを活用して情報を得ているという方もいらっしゃいました。

しかし、視覚障害者全員が、パソコンやスマホを使いこなせるわけではありませんし、中にはインターネット環境がない方もいらっしゃるため、何でもインターネットを活用すれば良いというわけではありません。

そういった人たちにも情報を届けたいと思い、今あるテレビの仕組みを利用することで何とかできないかと検討しました。

まずは試作機をつくってみた

ニュース速報を読み上げるための方法として、いくつかの方法が考えられました。

AIを活用した文字認識や、ニュース速報をアナウンサーが読み、その音声をテレビの副音声に含めるといった方法など…

しかし、認識精度の心配や人員の問題、大規模な設備改修が必要になるなど、実現が難しいものがほとんどでした。そこで、今ある放送の仕組みをうまく利用する方法を今回は採用しました。

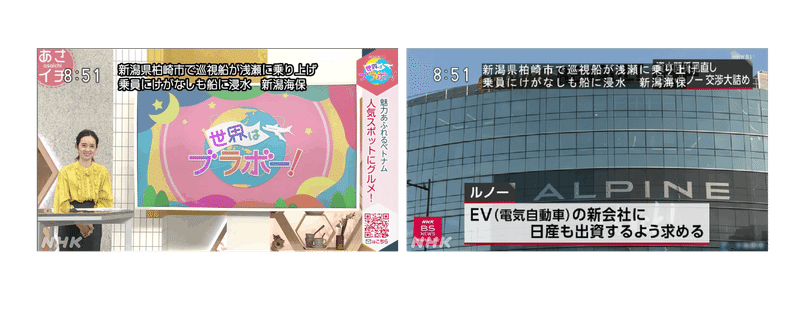

現在、全国一斉に放送されるニュース速報については、総合テレビと衛星放送のBS1で同じ内容が同じタイミングで放送されています。

ここで2つの映像をよく見ると、同じ内容でも総合テレビとBS1でニュース速報の表示に違いがあるのが分かるでしょうか。

この違いは少し説明が複雑なので、ざっくりとしたイメージを図に示します。

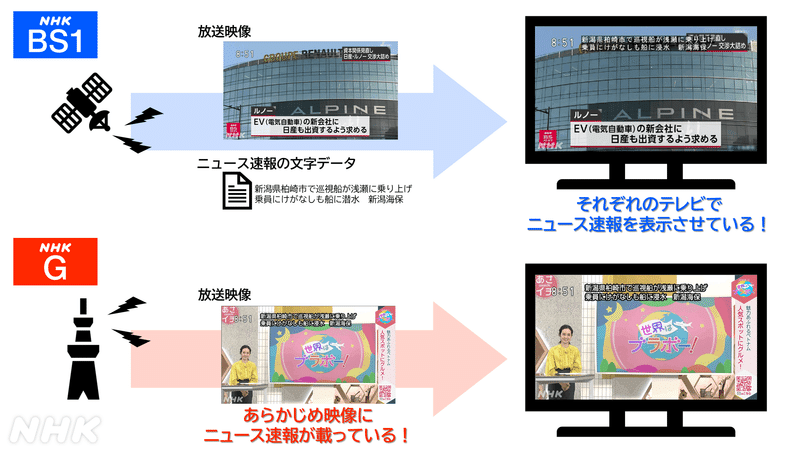

実はテレビは、放送映像と音声のみを送っているわけではなく、データ放送や番組表の情報、字幕など、さまざまなデータを一緒に送っています。

しかし、NHKの総合テレビとBS1では、ニュース速報の送り方が異なります。

図を見ると、総合テレビは映像のみを送っているのに対し、BS1は映像と別にニュース速報のデータを送っています。

そして送られてきたニュース速報のデータをもとに、テレビが画面上にニュース速報を表示させているのです。

この仕組みを利用して、BS1で送られているニュース速報のデータを取り込む装置を各家庭に設置するようにすれば、誤りのない読み上げにつなげることができると考えました。

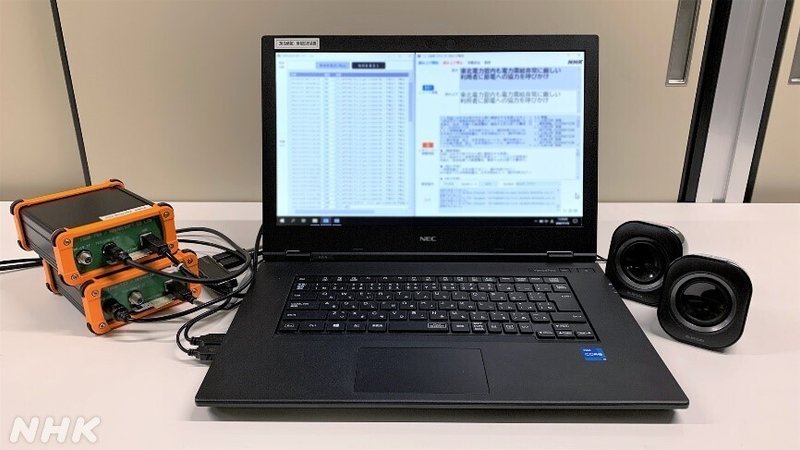

そしてメーカーの協力を得ながら、完成した試作機がこちらです。

写真左側にあるオレンジ枠の黒い箱のようなものがテレビのチューナーで、そこでデータを取り出して、ノートPCに取り込みます。ノートPCでは取り出したデータを分析して、右側のスピーカーで音声を再生する仕組みです。

試作機としてノートPC上に構成した形にはなりますが、ニュース速報を読み上げる機能自体は実現させることができました。将来的に、この機能を内蔵したテレビやチューナーが発売され、それが広く一般に流通することになれば良いのですが…

しかし、ニュース速報を読み上げるテレビができたとしても、実際に視覚障害者の方にそのテレビを設置してもらうということは、あまり現実的ではありません。

そもそも新たに機能を追加したテレビをつくるためには、テレビメーカーの協力はもちろんのこと、莫大なお金がかかります。

そしてもし仮にテレビが販売されたとしても、視覚障害者の方に新しいテレビを買っていただくというのはどうなのでしょうか。

視聴者のみなさまにニュース速報を読み上げるテレビを届けるためには、高い壁が数え切れないほどあるのです…

テレビのユニバーサルデザインを実現するために私ができることは

「テレビのユニバーサルデザイン」という言葉を最初に述べました。

ユニバーサルデザインとは、人それぞれの多様な違いにかかわらず、誰もが使いやすいデザインのことを指します。

つまり、各家庭に設置したテレビの機能でニュース速報を読み上げるだけでは、100%課題を解決できたとは言えないのです。

それでも私が今回開発に取り組んだのは、この開発を通じて、多くの皆さまに「ニュース速報を読み上げてほしい」という声があることを知っていただきたかったからでした。

誰もが平等に情報にアクセスできる世の中になってほしい。

そのためには、ダイバーシティやアクセシビリティの視点を一人一人が持つことが何より大切なことだと思います。

私は今回の開発を通して、ユニバーサルデザインやアクセシビリティには、非常に繊細で複雑な部分があると痛感しました。

放送局側も、視聴者のみなさまも、「多様な方の視点」を会得することは大切です。ニュース速報が文字でしか伝えられなければ、視覚障害者の方は音声でも読み上げてほしいと思いますし、もしニュース速報が音声でしか伝えられなければ、聴覚障害者の方は文字を表示させてほしいと思うはずです。

では、なぜ多くの人はテレビのニュース速報を邪魔に感じてしまうのでしょうか。

それは、自分にとって関係のない情報、不要な情報だからだと思います。

先ほど述べたように、テレビはSNSやターゲティング広告とは違い、誰か一人の好みに合わせて放送することはできません。なるべく多くの人に知ってもらいたい情報が放送されているために、自分の趣味趣向とは無関係なニュース速報も流れてきます。それには仕方がない部分もあるのです。

でも、もしそれが、自分の住んでいる地域の災害に関する情報だったら。

もしそれが、自分の好きな著名人に関する情報だったら。

きっと、ニュース速報を邪魔だと思わないのではないでしょうか。

情報の重要度は、人によって異なります。

自分にとって不要な情報でも、きっと誰かにとっては必要な情報ですし、自分にとって必要な情報でも、誰かにとっては不要な情報かもしれません。

まずはすべての人にあまねく情報を届けた上で、それが必要かどうかは視聴者のみなさまが判断できる、そういう「やさしい世の中」を、そういう公共メディアを、これから作っていかなければいけないと感じます。

私自身も、公共メディアの一端を担う人間として、またエンジニアの端くれとして、テレビのユニバーサルデザインや「やさしい世の中」の推進に今後も寄与していきたいと思います。

※本記事では、障害は人ではなく社会にあるという考えに基づいて「障害」と表記しました。

松山放送局・コンテンツセンター 下平啓太

2020年入局。愛媛県のニュースなどの番組送出やニュース送出を担当。好きな番組は「Nコン」「ロボコン」「18祭」など