「ことばの力」信じられなかった報道アナウンサー 能登半島地震から思うこと ~NHKアナウンサー「『命を守る呼びかけ』プロジェクト」~

「今すぐ可能な限り高い所へ逃げること!!」

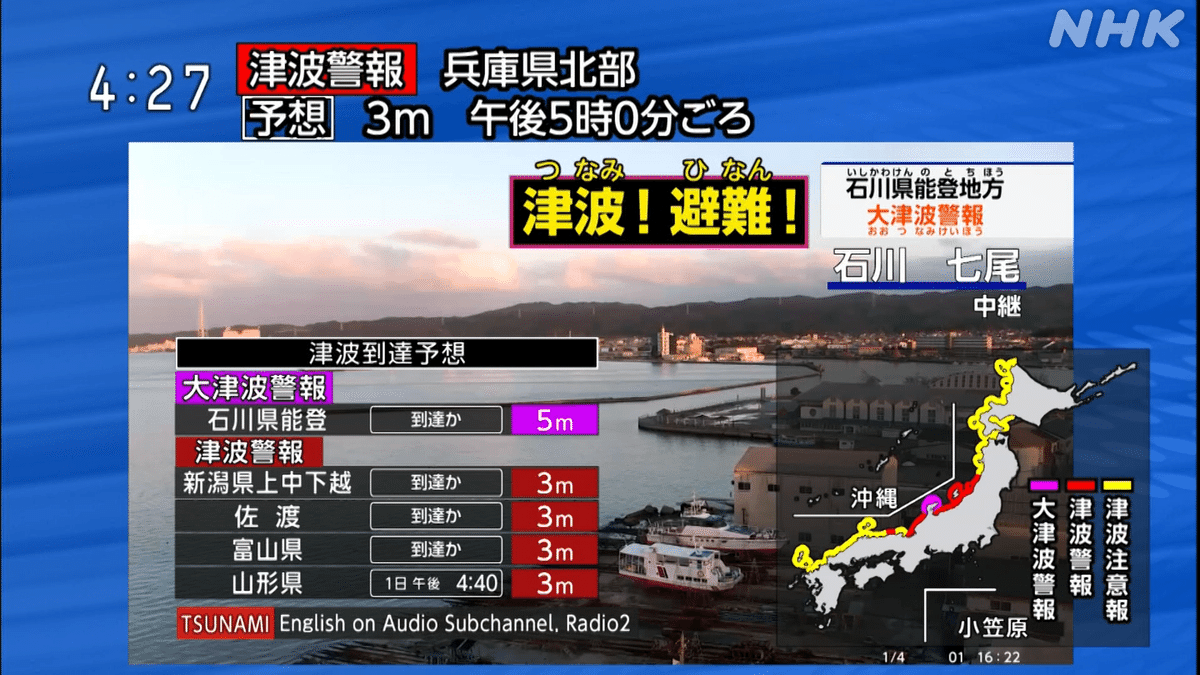

アナウンサーの、いつもとは明らかに違う強い口調がテレビの画面から流れた2024年元日。令和6年能登半島地震と名付けられた地震によって、東日本大震災以来初めて、大津波警報が発表されました。

そして発せられた「命令調」の呼びかけ。いざという時は、やってくる。NHK の災害報道に携わる人間たちが作り上げてきた「最大級の呼びかけ」が初めて音声化された瞬間でした。

その反響は大きいものでした。

「NHK アナウンサーがかなりキツく避難を呼びかけてくれたおかげで早々に避難しなきゃと思った」

「『大丈夫じゃないの?』と言っていた父も、避難を決意しました。避難してよかったです」

「津波が来る、早く逃げて!命を守って!の呼びかけは本当に心に響いた。ちゃんと避難できました」

放送を見た子どもが泣き出したことで、危機感が倍増し「逃げなきゃ」と感じたという人もいました。

そのことばを前に、私は、自分がずっと抱いてきた「ことばで命を救えるのか」という問いについて、改めて考えていました。そして、自らの歩んできた道を振り返りました。

井上二郎

1998年入局。アナウンス室。「おはよう日本」土日祝キャスター。「ダーウィンが来た」「新日本風土記」ナレーター。「NHKスペシャル」「ETV特集」など制作。東日本大震災や熊本地震などの地震災害、西日本豪雨や九州北部豪雨などの豪雨災害、御嶽山噴火などの火山災害等多くの災害報道にキャスターとして携わる。アナウンス室「命を守る呼びかけプロジェクト」事務局長。

命と向き合う仕事を志して

NHK のアナウンサーは、災害時に命を救う行動を促したり、気持ちに寄り添ったりすることばを伝える“命を守る呼びかけ”に取り組んでいます。

これまでもさまざまな災害で、アナウンサー自身のことばとして、被災した方々に向けて、また支援をする人たちに向けてことばを届けてきました。そのことばは、被災した方々への取材、専門家のアドバイス、アナウンサーが積み重ねた多くの経験をもとに検討を重ね、練られてきたものです。

その呼びかけを不断に見直したり、新たな展開を考えたりするのが NHK アナウンス室の“命を守る呼びかけプロジェクト”です。私はその事務局長を務めて6年になります。その前も、東日本大震災以来の呼びかけ検討に携わってきました。そしてその道のりは、「ことばで命は救えるのだろうか」という思いと向き合ってきた時間だったのです。

私はもともとアナウンサーになるなんて、微塵も思ったことがありませんでした。どちらかと言えば口数は少ない方で、写真に写るのもあまり好きではありませんでした。

ただ文章を書くのが好きで、かつ生来の野次馬根性もあり、マスコミに就職したいといつしか思うようになっていました。記者か、ディレクターになりたい。そう思って就職試験を受けたところ途中でアナウンサー職を勧められて、そのままアナウンサーとしての一歩を踏み出すこととなったのです。

初任地は沖縄で、基地問題や戦争など、抱えきれない大きなテーマに右往左往しながら少しずつ仕事を覚えていきました。そんな中でも、ずっと脳裏には一つの思いがありました。

阪神・淡路大震災が発生したのは私が大学1年生の時。テレビに映る、幾筋も煙が立ち上る神戸の街を見ていました。だが、ただ見ていただけでした。

私は時間と体力を持て余しながら、結局ボランティアにもいかず、やがて日常にその記憶を薄めていきました。その後悔は、大学生活を通して、そして就職活動をしていくなかでどんどん色濃くなり、「ああ、なんて自分はダメな奴だ。何がジャーナリスト志望だ」と恥じ入る気持ちを膨らませることとなりました。いつか神戸に行ってお詫びしたい、そう思い続けていました。

その時の後悔から、神戸に勤務して取材で取り返したいとの一心で神戸局を希望し、転勤のタイミングでかなえてもらうこととなりました。 神戸で震災取材をすることで、災害とは、被災とは、遺族とは…さまざまなことを教えていただく機会を得たのです。

自己満足じゃないのか!

しかし学べば学ぶほど、ある一つの疑問が沸き上がるのです。

「ことばを生業とするアナウンサーは、命を救うことに役立てるのだろうか…?」

医師や看護師、レスキュー、互いに助け合う町の人たち、そしてご遺族。直接的な命を救う人、命と向き合う人たちと接するにつけ、ことばしか持たない自分の無力さを痛感するばかりでした。

がれきから救い出す手、手術をして命をつなぐ手、協力してバケツを運んだ手、大切な人の亡骸を抱きしめた手…。結局、その手が命を救うのであって、しゃべることばは直接的な手にはかなわないし、実態がないのではないか。事象が起きたらその周りであれこれとことばを吐き出しているだけではないか。

借り物のことばではなく、自分のことばで向き合いたいとの思いからひたすらに取材をしました。自宅も、震災で壊滅的な被害を受けた地域の一つ、神戸市長田区に引っ越して、その空気を吸いながら生きようとしました。それでもあまりの事象の大きさを前に、「ことばで命を救う」なんて自己満足じゃないのか! そんな思いが強まっていったのです。

「俺たちは逃げるわけにはいかねえんです」「もう、何をしてもだめかもしれませんね」

その後、私は「ことばでは命を救えないのではないか」と感じる経験を重ねることになります。

福岡局に勤務していた2017年に起きた九州北部豪雨。福岡、大分を中心に記録的な豪雨に見舞われ、土砂崩れや川の氾濫に伴って多くの建物や橋などが倒壊しました。

私はその日、当初からキャスターとして豪雨の情報を伝え、力の限り避難を呼びかけました。

「早めの避難をしてください!川から離れてください!」

それにもかかわらず、死者・行方不明者は40人を超えました。

大きな被害を受けた朝倉市には紅葉を楽しみに、そして東峰村には蛍を鑑賞しに訪れたこともあり、家族も大のお気に入りの場所でした。

その美しい場所が、茶色い土砂と巨大な流木に覆われて、変わり果てた姿となったのです。

私は被災地域を何度も取材に訪れ、ボランティアとしても現地を歩いて被災した方の生の声に耳を傾けて、被害と復興の歩みをリポートしました。豪雨の破壊力にことばを失うと同時に沸き上がっていたのが「ことばで呼びかけていた俺は、結局役に立てなかった」という思いでした。

なぜ、逃げなかったのか。ことばは届かないのか――。

ある取材で、斜面に作られた果樹園が流され、機材も水に浸かり、残った巨石と土砂を一つずつどかしている高齢の農家夫婦に出会いました。夫婦はこの場所を離れることなく、そしてまた危険と思われる農地を再興しようとしていました。

私は被害の様子や苦労に耳を傾けながら、恐る恐る聞きました。

「避難を呼びかける声、届きませんでしたか。逃げようと思われませんでしたか」と。

すると作業の手を止めて応対してくださっていた男性が、うつむきながら涙を流し始めたのです。避難の呼びかけは聞いたそうです。しかし、こう続けました。

「逃げろって言われても、俺たち農民は、先祖からの土地を離れるわけにはいかねえんです。そんなの、親父が残してくれたこの土地を、捨てるなんてできねえ…」。

深いしわがさらにくしゃくしゃになって、涙をすすっていました。私は何も言えませんでした。危険が迫っていても、避難ができない事情がある人は大勢いるのかもしれない。ことばは、届かなかったのです。

その翌年も、豪雨災害は続きました。東京に戻って再びニュースセンター勤務になった私は、大規模災害「西日本豪雨」報道に携わることとなります。

この災害の対応は、これまでと違うものでした。気象庁は事前からかなり強い調子で「記録的な大雨になる恐れがあり厳重な警戒が必要」という異例の呼びかけを行いました。もちろん我々マスコミもこれを報道し、専門家たちも発信し、大がかりな注意喚起を行いました。しかし…。

結果は、「平成最悪の豪雨災害」となり、200人を超える死者・行方不明者が出てしまったのです。 事前にさまざまな立場の人たちが強い呼びかけをし、危険が迫った段階でも各アナウンサーは力の限りことばを届けました。しかし多くの命が奪われたのです。

スタジオでの役割を終え、ことばの無力感に打ちひしがれた私は、手を動かさねばならないという思いに駆られて、被害の大きかった岡山県倉敷市真備で泥かきのボランティアに携わりました。

帰京した私は、お世話になっていた災害情報の専門家の研究室を訪ねました。明らかに元気のない先生は、「残念ながら、呼びかけが届きませんでしたね」という私のことばに、「これだけ各所で呼びかけてだめなら、もう何をやってもだめかもしれないと思ってしまいました」とつぶやきました。

「あきらめるわけにはいかないんですけど」と力ない笑顔で付け加えたのが印象的でした。

もちろん、ことばによる呼びかけだけで命が救えるなどという傲慢な気持ちは持ち合わせていません。

しかし、ことばの力では、人の命を救うことはできないのではないかと、暗澹たる気持ちで帰路についたことを覚えています。

アナウンス室“「命を守る呼びかけ」プロジェクト”が立ち上がる

そんな折、当時の上司から、東京のアナウンス室を中心に“災害時の呼びかけ”を強化したいという提案を受けました。“「命を守る呼びかけ」プロジェクト”を立ち上げて、その事務局長になってくれないか、という話でした。

私はしばし考え込んでしまいました。ことばでは命を救えないかもしれないと思っている人間が、このプロジェクトを引っ張ることはできないのではないか。しかし、先生の言っていた「あきらめるわけにはいかない」という思いも強く心に残っていました。 心は揺れました。

もう一つ、副事務局長に瀧川剛史アナウンサーがついてくれるということも、背中を押す大きな理由となりました。

私よりも年次は6つも下ですが、冷静で仕事ぶりは非のうちどころがない、それでいて命を守る報道をするのだという誰にも負けない熱量のある人です。尊敬する彼がいるならば、いつも迷い、大事な部分が抜けてしまい、すぐに人を頼る私もなんとかできるのではないかと思いました。結局私は引き受けることとなり、彼との二人三脚が始まったのです。

まず取り組んだのが、3か年での「全国各局の『地域独自の呼びかけ』の整備」でした。西日本豪雨を受けて、NHK の報道も「地域重視」を強め、その土地ならではの情報をより詳しく報道することで、激甚化する災害に対応しようという方向に舵を切りました。それを受けた動きでした。

地域に暮らすアナウンサーが、その地域の人たちの顔を思い浮かべて、命を守ることばを投げかける。より身近なことばが当事者意識を喚起するのではないかというねらいです。

プロジェクトでは、東京のアナウンサーが事務局となり、各局と密に連絡を取りながら、どのようなことばならその土地の人が「自分たちに向けて言っている!」と思ってくれるのか、検討を重ねました。

地域のアナウンサーが、専門家と行政担当者と共に実際に土地を歩き、地元の人と車座の集会を持ちました。その意見を持ち帰って、再び専門家と検討、地元密着のことばを作り上げていったのです。

「どこそこにある、あのショッピングモールよりも陸側に逃げてください!」

「地元の人ならだれでも知っている何年前のあの災害、またあの被害が繰り返されるかもしれません!」

ポイントは、地元に絞った危険地域の洗い出し、地元ならではの具体的な地名の読み上げ、地元の人なら知っている過去に起きた災害の紹介、そして日々顔を合わせる地元アナが伝えるということです。そこに暮らし、そこを取材したアナウンサーでなければ発せられないことばの数々が集まりました。

そうしてできた、600ページを超える“地域版 命を守る呼びかけ”。片手では持ちきれないその重みに、熱量あふれることばの数々に、私は、ことばが命を救う可能性を再び信じることができる気がしていました。

進化するプロジェクト

地域版の3か年を終え、次の3年が始まりました。瀧川アナウンサーの提案で、次は各災害分野に分かれて取り組みを充実していこうと、5つのプロジェクトが動き出しました。

プロジェクトは地震班、津波班、水害班、首都直下班、デジタル班に分かれています。

それぞれに既存の呼びかけを見直したり、豪雨災害の際、各地に設置された河川カメラの映像にどんなコメントをつけるのか、どんな呼びかけをするのか文言を整備してNHKニュース・防災アプリに搭載したり、地震や豪雨、大雪などで被災した方に向けてアナウンサーが呼びかけるショート動画を発信したりして、アナウンサーの報道の在り方をどんどん進化させています。

いま、プロジェクトはさらなる広がりを見せ、恥ずかしながらこれまであまり取り組んでこなかった「災害弱者」と呼ばれる目や耳、体に障害のある方、日本語を自由に使えない方など向けの呼びかけを作ろうという動きも進んでいます。多様性の時代、ユニバーサルと、ことばでは言っていましたが、私は果たして災害時にしっかりと向き合ってきたのだろうか。その反省がベースにあります。

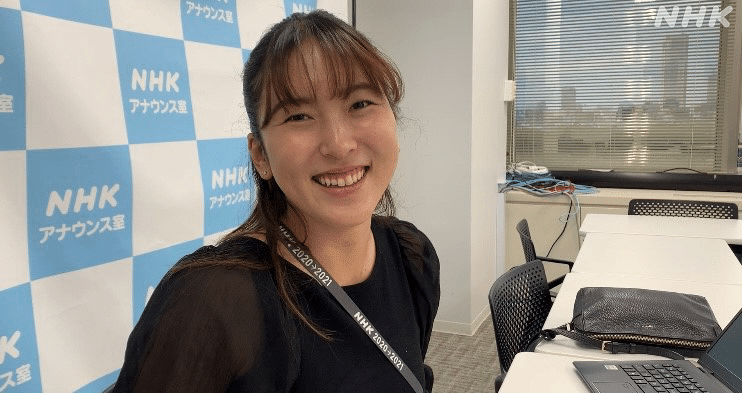

実はこの取り組みに注力しようと思ったきっかけは、一人のアナウンサーとの出会いでした。令和4年入局の後藤佑季アナウンサー。もしかしたら東京パラリンピックのリポーターとして記憶している方もいるかもしれません。

彼女は聴覚障害があるアナウンサーです。人工内耳という機械を使って生活をし、アナウンサーとしての仕事をしています。

彼女と話をするようになったのは、1年半ほど前のこと。私がナレーションを担当している「新日本風土記」の収録スタジオに、ひょっこり彼女がやってきました。

彼女は定期的に東京の言語聴覚士のもとでトレーニングを積んでいるのですが、その帰り道だとのこと。たまたま新日本風土記のプロデューサーが、後藤さんがパラリンピックのリポーターをする際の採用担当だったため、挨拶に来たのでした。

私も彼女が NHK に入ったことを知って「聴覚に障害があるアナウンサーが、ニュースを伝えられたら素晴らしいなあ。それにNHK の人材の豊富さが示せるのではないか」と、大変失礼ながら勝手に「お話してみたいなあ」という気持ちを持っていました。

少しのあいさつの後、「上手に読めるようになりたいんです」と話す彼女を前に、気づけば私は何も迷うことなく「良かったら私が教えます」と買って出ていました。 以来、1年以上にわたってニュースやナレーションのトレーニングを続けています。

回を重ねたある日。私はふと、「NHK の災害報道って、耳が聞こえない、聞こえづらい人にとってどうなの?」と尋ねてみました。彼女はややためらいながらも、率直に話してくれました。「実は…全く分からなかったです」。

文字情報を追おうとしても多すぎてどれを見て良いのかわからない。しゃべる人の口の形で判断しようにも人の顔が映らない。

「私たちは正直、あきらめるしかないのかなって思っていました。入局して原稿や呼びかけ文言を見て、初めて『え、こんな大切なこと言っていたの?』って思ったんです」

私は頭を殴られたような衝撃を受けました。そして彼女が続けた「でもあまねく届けるという NHK を見れば、みんなが助かるような報道であってほしいと思っています」ということばが響いていました。

この経験を踏まえ、今回の能登半島地震では、私と高井正智アナウンサーで視覚障害、聴覚障害がある方むけの短い動画を制作し発信しました。

すると、予想を超える反響があったのです。改めてこの取り組みの大切さを知るとともに、自分が今までいかに心配りを怠ってきたか、反省する機会となりました。

局内では、現在も有志が集まって勉強会を開催しながら、さまざまな人たちに向けた‟ことば”を探し、命を守る可能性を探っています。

能登半島地震で被災されたみなさん

— NHKアナウンス室(水曜夜10:00ラジオ第2「アナウンサー百年百話」放送中) (@nhk_anaroom) January 5, 2024

たいへんな避難生活が続いていると思いますが

まわりに「目の見えない方」「見えにくい方」がいらっしゃるかもしれません

できる範囲でお願いしたいこと、

専門家などへの取材を元にまとめました

少しでも参考にしていただければ幸いです pic.twitter.com/L7w6skaZOt

孫世代にかける期待 “防災教室”

そんな私たちがいま力を入れているのが“防災教室”です。 ここにNHK放送文化研究所が行った意識調査の結果があります。

「どういう状況のときに避難しようと思うのか」という問いに対して、「テレビやラジオの呼びかけ」よりもずっと多くの人たちが家族や消防団など「身近な人の声掛け」と回答したのです。

もう一つ、印象的な光景がありました。テレビのリポートで見たのですが、豪雨災害に見舞われたとある地域で助かったお年寄りが語っていた、「孫に逃げようと言われたら、お年寄りは皆逃げるよ」ということばです。

身近な、しかもかわいい孫が呼びかければ、私たちの呼びかけよりもさらに大きな力を持つ。そのために、孫世代に防災の主役になってもらいたい。

私は、私たちが培ってきた「呼びかけ」を教材にして授業をできないかと考えるようになりました。

そんな思いに共感してくれた塩田慎二アナウンサー、大橋拓アナウンサー、小西政親アナウンサーらの協力を得て、出来上がったのが“NHK アナウンサーの防災教室”です。

その土地のハザードマップや過去の災害映像を使って災害の勉強をした後、自分の住んでいる土地で大災害が起きたことを想定し、大切な人を守るための“呼びかけのことば”を考えようというものです。

教材を作った当初は、果たしてこれが子どもたちに受け入れられるのか、かなり不安でした。そんな中で迎えた初めての授業。コロナ禍のため、福岡県の福間東中学校とオンラインでつないでの開催となりました。

大地震を想定した授業を進め、いよいよ生徒たちの発表となりました。教育実習などの経験はなく、塾講師のアルバイトもしたことがない私。中学2年生約150人を相手に、素人の教え方で果たして届くのだろうかと、おそらく私が一番緊張していたと思います。

「大地震が起きた後、電話などが通じて呼びかけられる状態になった。あなたなら誰にどんなことばをかけますか?」というテーマで考えてもらったところ、一人の生徒が名乗りをあげてくれました。

私「誰に向けてことばを投げかけますか?」

生徒「寝とる兄ちゃんに」

私「どんなことばで呼びかけますか?」

生徒「慌てて起きたら足元に割れたガラスとかあるかもしれんけん、兄ちゃん、スリッパとか履いてケガせんように気をつけてな、って言います」

福岡の方言を使った、温かみのある生のことばが聞こえてきました。なんだか、じんわりとしたものがこみ上げてきました。14歳が、大切な人のことを想って一生懸命考えたことばは響く。ことばは、心に届くのだ。そう確信した瞬間でした。

広がる防災教室

以来、私は、東京、神奈川、大阪、広島など、全国各地で防災教室を行ってきました。奈良県の十津川高校もその一つです。

学校がある十津川村は、日本で一番大きな村で、東京から電車とバスを乗り継ぎ片道8時間かかります。山道をバスに揺られながら3時間、見る景色がどんどん緑濃くなっていく様を眺めながら、どんな生徒たちに出会えるのか、胸を躍らせていました。

十津川村は、2011年8月下旬から9月上旬にかけての紀伊半島豪雨で大きな被害を受けた場所です。7人が亡くなり、今も6人の行方がわからなくなっています。その土地で、水害から大切な人の命を守ることばを考える授業をするのです。

全校生徒62人の小さな高校。授業に参加するのは2年生14人。高校2年生の時の自分を顧みると、う…む、斜に構えた嫌な若造だった…。果たしてしっかりと向き合ってくれるだろうかという不安が頭をもたげる中、授業を始めていきました。

しかし、私のそんなつまらない心配はすぐに杞憂に終わりました。用意してきた紀伊半島豪雨の際の十津川村の被害映像を見ると、彼らの顔つきがみるみる真剣になるのが分かったのです。

映像の最後に、私は「あなたは、大切な人の命を守れますか?」という字幕を入れました。14人の高校生は、確かに、この問いかけに答えようという顔つきになっていました。

グループに分かれて呼びかけを考えてもらっている間、ふと窓の外に目を向けると、学校のそばにダム湖が水をたたえていました。逆側の窓にはそり立った斜面が。水が溢れたら、斜面が崩れたら…。いざという時、君たちが地域の防災の主役になるんだよ。そんな思いで、私は生徒たちの熱のこもった話し合いを見つめていました。

生徒たちの発表は、想像を上回るものばかりでした。

「いつも見えているダム湖の河原の石が見えなくなってきたから、校舎に水が上がってくるかもしれません、急いで、込之上の公民館(注:最も近い場所)に逃げてください」

説得力のある具体的なアラート情報、そして地元の人ならすぐにわかる場所名の入った、完璧な呼びかけです。 村の命を救いたいという、真剣な若者たちの思い。年を重ねると涙腺が弱くなって困ります。そっと人差し指でぬぐいながら、授業を終えました。

この防災授業が地域を守る役割を果たせるのではないか。そんな期待を持てる授業もありました。

神奈川県の平塚江南高校。2023年、関東大震災から100年となる年に、関東大震災の震源地に近い平塚市で、地震に関する防災授業を担当することになりました。

対面とオンラインを組み合わせて、なんと全校生徒1000人を相手に私一人で授業をすることに! ただでさえあがり症の私は、その人数の多さと、迫りくる若いパワーへの畏れに、すっかり委縮してしまいました。1000 対1、1000対1…。頭の中でそのことばがぐるぐるとめぐる中、私は事前の打ち合わせに伺いました。

一つの教室で私が対面で授業を行い、それを同時中継で各教室に配信するという説明を受けました。コロナ禍で、学校のデジタルスキルは目覚ましく進歩したとのこと。すでに全校集会などそのやり方で安定的に配信していて、放送部の生徒が主体となって行うといいます。

「すごいですねぇ」と私が技術の進歩に驚いていると、先生方からある提案を受けたのです。

「地域の方と学校がどう結びついていけるのか、どう協力していくかを考えていまして…。授業に、地域の有志をお招きしても良いですか?」

1000プラス有志! さらに増える! そして沸き上がるホンネ。「気持ちは分かりますが、イマドキの高校生が地域の年長者と盛り上がりますでしょうか…」とは言えるはずもなく、少し重い足取りで学校を後にした記憶があります。

妻には「悩むのが趣味」と言われるほどの心配性の私は、またまた不安を増幅させて本番を迎えることとなったのです。

そして、この写真を見ていただきたいと思います。

私は「奇跡のショット」と名付けています。大先輩の話に身を乗り出す高校生たち。 東日本大震災の記憶が薄い世代に、あの時の経験を話す地域の方々、そして次の災害に向けてどうすればよいのかを話し合う姿。

若者の行動力と住民の経験、この二つが両輪で回りだせば、きっと地域の防災力はどんどん向上していくはずです。私が過ごした神戸でも、阪神・淡路大震災時、がれきの中を地域の年長者と若者が声を掛け合いながら走り回り、多くの人を助け出しました。この防災授業が少しでもその役に立てたなら、こんなにうれしいことはありません。 そして今どきの若者は、と勝手に決めつけていた自分を深く恥じました。

打ち合わせの時とは打って変わって、私はマスクの下に笑みを隠し、少し小走りに帰路についたのでした。

ことばは、受け継がれてゆく

昨秋、十津川高校から一通のうれしいメールが届きました。

「あのとき教えてもらった生徒たちが、今度は自分たちが先生になって、地元の小学生に『呼びかけの防災授業』を実施しました!」という内容でした。

信じられない思いで、私はメールを読み返しました。地域の子どもたちを招いて高校の取り組みを紹介しようという行事の中で、防災教室を子どもたちに実施しようと生徒自身が企画したのだそうです。教材に、アニメのキャラクターを書いたり、クイズ形式にしたり、子どもたちに伝わるように生徒たちが自分たちで一生懸命考えたということでした。

「みんなちゃんと取り組んでくれましたよ」と先生から送られた写真を見て、私、こんなに泣き虫ではなかったのですが、しばし言葉なくたたずんでおりました。

「すごい…すごいことだよこれ…」私はつぶやいていました。

人を動かすことばの力を受け取った生徒たちが、今度は次の世代の子どもたちにその力を伝える。若い人たちによって、ことばのバトンが受け継がれていく。

「彼らと話をしたい」と私は思いました。そして先日、企画した生徒たちと先生にオンラインで取材をさせてもらいました。

2年生の森浦さん、加藤さん、尾中さんと、大東先生に「お久しぶりです!」とご挨拶をすると、あの自然豊かな光景が私の前によみがえってきました。

「なんで、防災教室を小学生にやってみようと思ったんですか?」という問いに対して、

「十津川って、結構自然災害を考えないといけない土地だと思ったんですよね。その時、あの”防災教室”なら小学生でも取り組みやすいんじゃないかと思って、やってみようと思いました」

と答えてくれた生徒たち。「すごくノリノリでやってくれる子たちもいて、やって良かったです」。

うれしいこと言ってくれるねぇ。ニヤニヤする私に、生徒たちは「実際に自分たちが教えてみて、そして能登半島地震が起き、いろいろなことを考えたんです」と続けてくれました。

「今回、テレビから聞こえてくる呼びかけを聞いて、『あ、本当に呼びかけって響くんだな』って思いました。今まではそんなでもなかったかもしれないけど、でも今なんで響くのかって思ったら、私たちに『受け入れる力』がついているからだって思ったんです」

…受け入れる、力…。私が聞くと、

「ことばって、伝える力と、受け入れる力があると思うんです。呼びかけを学んで、どういう意味なのか、思いなのかが分かっていると、伝えられた時に、受け入れて動こうと思います。それが受け入れる力、なのかな」

と答えてくれました。

伝え、受け取ってもらうことで、力を持つことば。私たちは自分の思いを伝えるために教室を作ったのではなく、受け入れる仲間を増やしたいと教室を作ったのだ。教えていた私が、大切なことを教えてもらっていました。

もうここまでくれば、大満足です。やり切ったなぁ、と思う私。でもそんな私のお尻を叩く一言もありました。

「呼びかけ、大切ですけど、呼びかけが必要ない世の中になれば一番いいのかなって思います。呼びかけられる前に、みんなが自然と動ければいいですよね」

我が子と同世代の若者たちに、「あなた、まだまだやるべきことは山積みでしょう」と激励された思いでした。ありがとうね、みんな。

ことばを伝えるアナウンサーとして

私は『14歳からの哲学』で知られる哲学者・池田晶子さんの著作が好きです。池田さんは、起きた事象をことばにするのではなく、ことばが現実を作るのだと言います。「『しょせんは言葉だ。現実は厳しい。』と言う人は、言葉が現実を創っていることを知らない。」(引用:「言葉の力」『伝え合う言葉 中学国語3』教育出版 2006)と。

災害というあまりの現実を前に、どんなことばも意味はなくなるのではないか。そう思っていた自分がいました。

しかし、今は違います。例え結果は厳しいものになろうと、傷つく人が少しでもいなくなるように、傷つく人が少しでも癒されるように、そんな現実をことばで作り上げたいと思っています。

「今すぐ可能な限り高い所へ逃げること!」

その裏には、もう誰も、あの東日本大震災の時のような思いをしてほしくない、命だけは助かってほしい、そんなアナウンサーたちの悲痛な願いが込められています。

災害列島日本に暮らす私たちは、いつ、どこで災害に見舞われるか分かりません。起きてほしくない災害が、起きてしまうのが悲しい現実です。ですが、私たちはその一つ一つにあきらめず向き合い続けます。ことばの力を信じて。

アナウンサー 井上 二郎