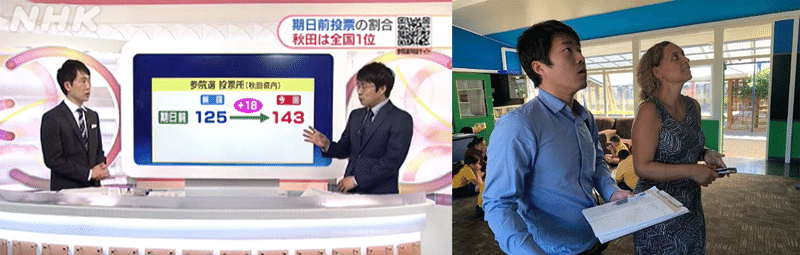

テレビ局記者の私がTikTokerと一緒にタテ型動画を作ったワケ

私はニュースを取材する入局7年目の記者で、ふだんは秋田県の県政や経済を担当しています。前任地の北海道では、4年前の胆振東部地震で被害を受けた町の課題や復興の動きを追い、アイヌ民族の取材では初めての海外ロケにもチャレンジしました。

苦労した放送をやり遂げたときには充実感がありました。ただ、入局以来、テレビというメディアで仕事を続ける中で、漠然とした不安もありました。

「私が取材したニュースって見てほしい相手に届いているんだろうか」

ニュースに携わる仕事をしていて、視聴者からの反応が得られることは決して多くありません。取材を受けて下さった当事者や関係者からの反応はありますが、ニュースを届けたい相手に投げかけることができたのか、指標としての数字で出てくるわけでもありません。その手応えがないまま、局内で今回のニュースはこうだった、ああだったと振り返りをして、次の取材へ移るということが少なくありませんでした。

そこで今回チャレンジしてみたのが、スマホサイズのタテ型のショート動画制作。これなら、ふだんテレビを見ない人にも届き、どれだけ見られたかといった指標のデータがとれるかもしれない。半信半疑で制作し、ヨコ型の動画と合わせて投稿しました。

すると、SNS上のデータ分析では、再生回数やクリックされた回数など多くの数値でタテ型の動画が上回っていたのです。

数字の伸びと反響の大きさに驚きました。

●カットは2秒で変えなければ、ユーザーは離れてしまう

●人物が大きく映るハイアングルやローアングルを織り交ぜて、人に注目してもらう

タテ型動画の制作過程で私が知ったことは、ふだんSNSを主戦場にしているクリエイターのみなさんにとっては当たり前のことかもしれません。でも、テレビを作っている私たちには目からウロコなことばかりでした。

今回、タテ型動画を制作してみて、タテ型のコンテンツを制作するクリエイターの方たちの思いを知ることができたこと、そして、テレビにはない反響が少なからずあり、多くの人にニュースに触れるきっかけをつくれたことは素直にうれしい体験でした。

少し振り返ってみたいと思います。

どんな動画を作ったかというと…

まずはこちらの動画をご覧ください。

あなたの周りに「らしさ」の押しつけ、ありませんか?

— NHKクローズアップ現代 公式 (@nhk_kurogen) May 31, 2022

第1弾は「女らしさ」。#タテ型コンテンツ で動画を作ってみました。 pic.twitter.com/X2gNSu9KPt

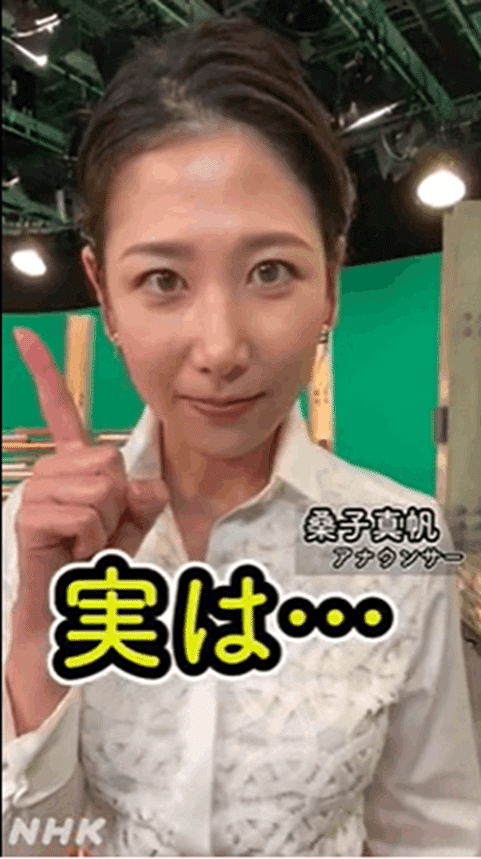

登場するのは、NHKの代表的な報道番組、クローズアップ現代の桑子真帆キャスター。撮影は私が担当しました。

テーマは「らしさの押しつけ」です。「料理ができたほうがいい」とか「字がきれいなほうがいい」といった女性らしさを押しつけていないか、みなさんに問いかけるという内容です。

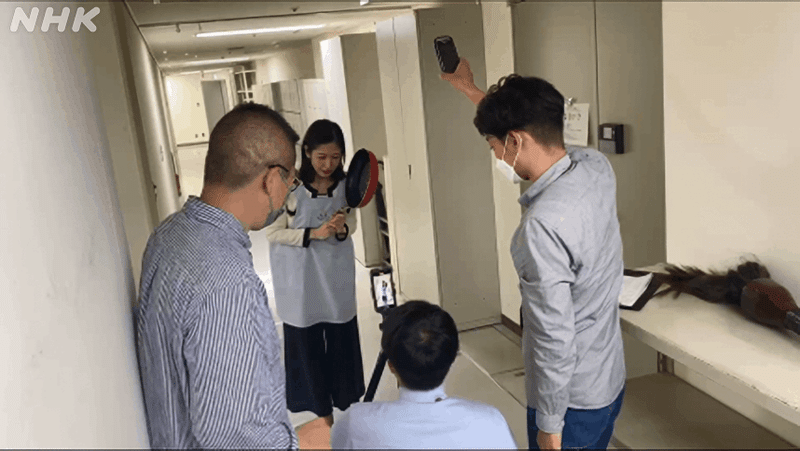

ショート動画特有のテンポに合わせた撮影は困難を極めました。

「走って一言!」

「ポーズを決めながら一言!」

ふだんではあまりというか、ほぼ見られない動きを交えた撮影を繰り返しました。30秒ほどの短い動画ですが、カット数は12にも上ります。2秒から3秒で次々にカットを変えるために、さまざまな角度からの撮影が必要でした。

「これだけ撮影して30秒…」

報道や紀行番組など幅広い経験がある桑子キャスターもポロリと弱音が出るレベルです。

完成したショート動画は、NHKのTwitterやYouTube公式アカウントなどで発信。再生回数は2万回を超えました。コメント欄には「女性はお花が好きだという前提がある」、「男性らしさの押しつけもある」、「男だろうが女であろうが一人の人間としてその人をみてほしい」などなど、ユーザーの意見や実体験が寄せられました。

また、桑子キャスターと並ぶのは恐れ多いのですが、第2弾の「男らしさの押しつけ」編では私自身も出演してみました。

「らしさ」の押しつけ、苦しんでいるのは女性だけではありません。

— NHKクローズアップ現代 公式 (@nhk_kurogen) May 31, 2022

第2弾は「男らしさ」。#クロ現 では、今後もさまざまな「らしさ」の押しつけに迫ります。 pic.twitter.com/nsxanmMMeg

秋田局で記者をしている私がどうして…?

話は3か月ほどさかのぼります。

きっかけは、局内の別の部署に一定期間派遣されるという研修制度でした。自律的なキャリア形成やキャリアの複線化を推進する仕組みです。

数ある募集の中で、私が心をひかれたのがスマホなどのモバイル視聴に最適化するコンテンツを制作するチームでした。

ちょっとでも気になったら行動せずにはいられません。その日のうちに、応募用紙を書き上げました。そして公募の結果、3月から5月までの3か月間、渋谷の放送センターに派遣されることになりました。

派遣先は、若手報道カメラマンや映像編集マン、記者の10人ほどでつくるチームです。その名も「モバイルジャーナリズムプロジェクト」。頭文字をとってMOJOと呼ばれています。

チームの使命は、「ユーザーファーストでデジタル発信」。つまり、ユーザーのことを第一に考え、多くの人が手にするスマートフォンでニュースを見やすい形で届けることです。

ショート動画を中心としたコンテンツは、ふだん、テレビを見ない層に向けて、NHKのニュースサイト「NHK NEWS WEB」や、YouTubeやTwitter、Facebookなど外部のプラットフォームの公式アカウントで発信します。

MOJOというチームは仕事内容も異色でした。

ニュースの現場では、記者は取材、カメラマンは撮影、編集マンは編集と完全分業で仕事を進めることがほとんどです。一方、このチームでは、取材から撮影、編集、さらには発信から結果分析までを一気通貫で行います。取材や撮影はまだしも、編集に関しては全くの素人です。専用ソフトの使い方を学びながら、他のメンバーのコンテンツを参考に見よう見まねで覚えていきました。

タテ型動画の出会いは突然に

ようやく仕事に慣れてきた4月、タテ動画との出会いは突然に訪れました。

こちらは、3年前のウクライナ、首都キーウの映像を紹介したコンテンツです。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から2か月となる節目に、侵攻前のウクライナの日常の映像を見せることで、今回の侵攻で失われたものについて考えてもらうという狙いでした。

動画は、主に「世界ふれあい街歩き」という番組の元素材から制作しました。この番組の映像は、旅人目線でその街の日常や出会いを感じることができますが、制作を進める中であるメンバーからアイデアが出ました。

「タテ型動画にすれば、ユーザーがその場にいるような感覚が増すのではないか」

確かに臨場感は出るかもしれません。ただ、私としては、素材の両サイドがカットされてしまい、せっかくの風景が見せられないのはもったいないのではないかとも感じていました。

半信半疑でタテ型動画を制作し、テレビのサイズと同じヨコ型の動画と合わせて投稿しました。

すると、SNS上のデータ分析では、再生回数やクリックされた回数などあらゆる数値でタテ型の動画が上回っていたのです。

「なるほど…理由は詳しく分からないけど、タテ型の動画は、思った以上に大きな可能性を秘めているかもしれない」と考えるようになりました。

タテ型動画つくってみた

そんな時、思いもよらない話が舞い込みます。クローズアップ現代で現在流行するタテ型コンテンツの魅力に迫るという企画が動いているというのです。

「これはなんとしても関わりたい」

番組ディレクターとの打ち合わせで、クロ現チームとMOJOチームが協力して、タテ型ショート動画にチャレンジすることになりました。こうして誕生したのが冒頭で紹介した桑子キャスターの動画です。

本格的にタテ型の動画を撮影することは初めてです。どのように撮影や編集をすればいいかが分かりませんでした。

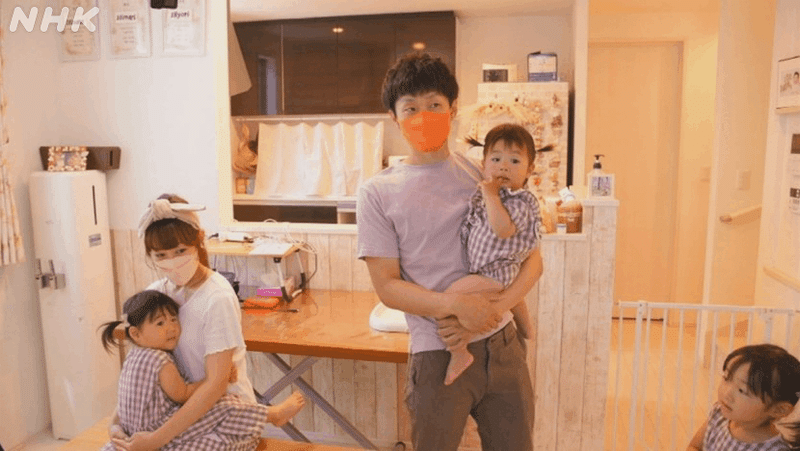

ということで、桑子キャスターの動画を制作する上で、ある人にアドバイスをいただくことに。それは、番組にも出演していただいた人気TikTokerのひろぴーファミリーさんです。

ひろぴーファミリーさんは、長女のひなたちゃん、次女ひまりちゃん、三女ひよりちゃんがいる5人家族。パパさんが家族のちょっとした日常の一コマを撮影し、SNSでの動画再生回数は100万回を超えるものもあります。

パパさんとの打ち合わせ。どんな動画にすれば多くの人に見てもらえるのか、さっそく企画を練っていきます。私は、流行りのタテ型動画を目にする中で、早口でテンポ良く、少しおおげさくらいのテンションで撮影すればいいのかなと漠然と考えていました。

ところが、パパさんの話を聞くと、自分の考えがいかに浅はかだったかということを感じずにはいられませんでした。

「カットは2秒で変えなければ、ユーザーは離れてしまう」

「人物が大きく映るハイアングルやローアングルを織り交ぜて、人に注目してもらう」

カットを2秒で変えるということは、30秒の動画だと単純計算で15ものカットが必要です。ヨコ型のテレビの仕事ではそんなにころころ、カットを変えることはまずありません。せっかく撮影した映像の細部まで見せることができないからです。

私は映像が他のメディアと違うのは、余白があることだと教わりました。映像には取材相手が話す間や沈黙、背景の動きなど、視聴者が思いをはせることができる余白があるのだと。

「たった2秒でユーザーに伝わるのかな」

そんなことを思いながらも、カット割りの構成を考えていきました。しかし、またもや壁にぶち当たります。

最初のカットは走って一言、次はバストサイズ、次はそこからカメラをズームして…と考えていくのですが、すぐに「そんなにたくさん思いつかないよ」と弾切れ状態になってしまいました。今思うと、ふだんの仕事ではそんなにカットを重ねることがないのですから、思いつかないのも当然です。

そこで動画制作のチームとパパさんの動画を参考にしながら、コメントに合うカットのアイデア出しをしていきました。

「僕は絶対に2秒以上同じカットは見せない。足でかせいだ分だけ、たくさんの人に見てもらえる」

そう話していたパパさんの動画を見ていると、そこにはユーザーが見やすい工夫、もっと知りたいと思わせるアイデアがあふれていました。

私たちも2秒の中でもテロップに動きをつけたり、円グラフを織り交ぜたりと、なるべく目を引くようにカットを考えました。

その後も試作品をいくつか作り、パパさんと何度かやりとりをする中で、「ですます調は避けて。コメントはなるべく短く」

「短い動画でその人の人柄を出すことが大切」

といったアドバイスをいただきながら、動画を完成させていきました。

今回改めて知ったのは、世の中でよく見られているショート動画の中には、様々な工夫がこらされていることです。自分で作ってみるとその大変さが身にしみて分かりました。

パパさんは育児に追われる中でも、カットを重ねるためにまさに足を動かして、毎日の撮影に臨んでいました。そこには「1人でも多くの人に見てほしい」「このメッセージを受け取ってほしい」という思いが込められています。

そして、なるべく伝わりやすく、ユーザーのことを考えて、ベストを尽くすという姿勢は、私たちテレビ局の目指すべき姿勢と何ら変わりませんでした。

タテ型動画の先には…

今回、タテ型動画を制作してみて、タテ型のコンテンツを制作するクリエイターの方たちの思いを知ることができたこと、そして、テレビにはない反響が少なからずあり、多くの人にニュースに触れるきっかけをつくれたことは素直にうれしい体験でした。

世の中の動きを伝えたい。不条理を訴えたい。ニュースの現場で働く人たちの原動力は今も昔も大きく変わるものではないと思います。

ただ、その伝え方は、時代によって少しずつ異なっていく。表現や発信方法は、ユーザー目線で進化し続けていくものですし、しなければいけないとも思います。タテ型動画はそのひとつになるのだと感じました。

私は現在、秋田局に戻り、地域のニュースをどのような形で届けられるか試行錯誤する日々です。

「この動画つい見てしまったと思ったら秋田の話題だったんだ」

そんなきっかけがつくれればと思っています。

NHK秋田放送局 記者 中尾絢一

佐賀県出身。2016年入局で初任地は釧路局。

好きな言葉は「塞翁が馬」

▼これまでの記事はこちら▼