教育番組の使いみちは、思ったよりずっとユニバーサルだった!~多文化・多言語な子どもたちとどう学ぶ?~

最近、外国ルーツの人たちを街で見かけることが増えたと思いませんか?

実際、在留外国人の数は、コロナ禍でいったん減少したものの、10年前に比べ1.4倍に増えています。

「だったら、子どもたちも増えているはず。その子どもたちはどんな風に日々を過ごしているのだろう?」

…教育番組の制作をしている私は、ふとそんな疑問を抱き、学校現場の取材を開始しました。

そこからは、「へ~~」「ほ~~」と、驚くことの連続でした。

「どんな支援が必要?」「それは誰のため?」「誰の役割?」

…とぐるぐる考え続けながら、新たなサイトを立ち上げるまでのお話をしたいと思います。

※ 用語について…こうした子どもたちを指す言葉はいくつもあり、使われ方や含む範囲が少しずつ違います。ここではサイト名にも使った「多文化・多言語な子ども」を使います。

まず分かったのは…誰にとっても「他人事」ではないということ。

はじめまして、草谷緑です。

NHKで主に教育番組を制作してきました。

学校現場を訪ねたり、先生方や専門家に相談したりしながら、どんな番組だったら子どもたちがワクワクしながら学べるのか、試行錯誤し、コンテンツを作るのが仕事です。

一方で、世界へ発信するメディア「NHKワールドJAPAN」で働いた時期もあるため、多文化共生にも関心がありました。

さて、調べ始めてすぐに分かったのは、 多文化・多言語な子どもたちが、「すごく増えている」そして「どこにでもいる」ということでした。

在留外国人というと、1990年代以降、製造業が盛んな地域に増えた日系ブラジル人のコミュニティを思い浮かべる方も多いかもしれません。

そのような地域では、子や孫へと世代を超えてますます定住化が進んでいます。

最近は、中部地方のある小学校では70%がブラジルルーツの子だと聞いてびっくりしました。

一方で、多文化・多言語な子どもたちは、全国津々浦々で珍しくなくなっています。

これまでまったく無縁だった学校が、初めてそうした子どもを受け入れる、そんな事態が起こっているのです。

さらに「これは大変!」と思ったのは、子どもの出身地や母語が多岐にわたっていることでした。

ひと昔前は、「ブラジル人が多い地域でポルトガル語による支援を行う」など、特定の言語で対応できることもあったかもしれません。

でも今は、なかなか通訳が見つからない、という話もよく聞きます。

まさに「多様な子ども」が学校に来るようになっているのです。

「なんて複雑なんだろう…学校も、子どもも大変だなあ」というのが最初に思ったことでした。

言葉が分からない子どもを迎える先生は、どんなに戸惑うことだろう。

そして何より、言葉が分からない状態で、なじみのない日本の学校で生活を始める子どもは、どんなに不安だろう、と想像しました。

では、学校現場では、どんな対策が取られているのでしょうか?

文部科学省は、こうした子どもたちの教育の充実を課題として掲げており、カリキュラムを開発したり、日本語指導の時間を単位として認めたり、教員向けに研修を行ったりしています。

でも現実は、まだまだ充分というにはほど遠く、支援体制は、自治体や学校によりさまざまです。

さまざまな名前で呼ばれていますが、ここでは「日本語クラス」に統一します)

NHK for Schoolが実は役に立つ?知られざるニーズ発見!!

さて、さまざまな課題が見えてきたところで、ある問いがわき上がってきました。

「じゃあ、教育番組に関わる身として、私に何ができるだろう?」

みなさん、「NHK for School」をご存じでしょうか?

NHKの教育番組の一大ポータルサイトで、およそ1万の番組や動画クリップが掲載されています。

ここに掲載されている動画はすべて、日本語を母語とする子どもを前提に作られています。

「日本語が分からないと難しいだろうか…」と、そう思った私は、「日本語クラス」で多文化・多言語な子どもたちを支援している先生方に聞いてみました。

すると、返ってきたのは、意外な答えでした。

「NHK for School、めっちゃ使ってますよ!」

「え?本当に?!ど、ど、どういうこと?!」と前のめりになって聞いてみたら、なるほどそう言われてみれば納得、という理由がありました。

理由① 教科書を読むのは大変だけど、動画ならサクッとイメージできる

たとえば道徳の時間。

教科書に載っている話を「読む」のは、日本語力の面で負担が大きすぎる。でも、NHK for Schoolの人形劇やドラマなら、映像なので理解しやすい。

その結果、言葉の壁に妨げられることなく、内容に集中することができるというのです。…なるほど!

理由② 日本文化や歴史を理解するのに役に立つ

たとえば、古典文学「枕草子」や歴史上の人物「徳川家康」などは、日本で育った子なら漠然とイメージできるかもしれません。

「でも、文化的背景が違う子どもにとっては、いちいち難しい。そんなとき、動画なら大づかみできるんです…」

という先生の言葉に、深くうなずきました。

でも、よくよく考えてみたら、実はこの2つの理由、なにも多文化・多言語な子どもたちに限ったことではないのです。

日本語が母語の子どもの中にも、文字を読むのが苦手な子もいるし、日本の歴史に触れる機会がないまま育つ子もいるはずです。

そういう意味で、教育番組の用途は、活用する先生の視点の置き方次第で、ユニバーサルになりうるんだな。

これはうれしい発見でした。

一方で、「日本語クラス」の先生方すべてが「NHK for School」について知っているわけでもないらしい、ということも分かってきました。

いやむしろ、動画活用が話題になること自体、ほとんどないようなのです。

…もしかしてこれは、潜在的なニーズが膨大に眠る「ブルーオーシャン」なのでは?

そう確信した私は、「『日本語クラス』の先生方に、NHK for Schoolを知ってもらうための情報発信をしよう!」と考えました。

そして、そのための特設サイトを作ろうと、動き出したのです。

「日本語クラス」と「在籍クラス」、見えてきたそれぞれの事情とニーズ

まず私が行ったのは、先生方が普段どんな風に教えているのか、そしてどのように動画を使っているのかを知ることでした。

そのために、数回に分けてオンラインでヒアリングを行いました。

まず第1段階では、「日本語クラス」の先生方に。

第2段階では、子どもたちが日常を過ごしている「在籍クラス」の先生方にも加わっていただきました。

その結果、分かってきたことがありました。

多文化・多言語な子どもたちへの支援が、「日本語クラス」、つまり別室での支援に集中しているということです。

逆に「在籍クラス」の先生は、言葉のフォローにまではなかなか手が回らない。

大勢の子どもたちを見ているから、という理由もありますが、それ以上に、日本語のつまずきを取り除くことは、クラス担任の専門性とは別ものだという考え方があるように思えました。

話を聞いたのは、多文化共生に関心が高く、子どものことを気にかけている先生でした。

それでも言葉に関しては別、ということらしいのです。

さらに、とてももったいないと思ったのは、「日本語クラス」と「在籍クラス」の先生方が、お互いにどんな授業をしているのかを、あまり知らないということでした。

うーーーん。ここで、私は長考に陥りました。

「在籍クラス」の先生の事情もよく分かります。

でも、「日本語クラス」にできることにも限界があるのでは、とも思いました。

子どもが大半の時間を過ごすのは、「在籍クラス」です。そこには日本語が母語の同級生がいます。

そこで学べることは、日本語や教科学習にとどまらず、豊かであるはずです。

そこで私は、新しいサイトを、「日本語クラス」の先生がNHK for Schoolに出会える場所にするだけでなく、「在籍クラス」の先生が「日本語クラス」の知恵やアイデアに出会える場所にもしたい、と考えました。

そもそも、NHK for Schoolのメインユーザーは、クラスや教科の先生方です。

そして、そのような先生方が多言語・多文化な子どもたちに接する機会はこれからますます増えるので、ニーズはあるはずです。

サイトに「活用案」を掲載したい!

ヒアリングを終えて、私は「特設サイトには『活用案』が必要だ!」と考えました。

「活用案」…ご存じでしょうか?教育関係者以外には初耳かもしれません。これは、動画などの教材を活用してどのように授業を進めるかを書き込んだ、計画表のようなものです。

これがあると、ほかの先生が読んでその授業を想像して、「ああ、なるほど」「まねしてみようかな」など、参考にすることができるのです。

つまり「活用案」は、授業のノウハウを共有するための便利なメディアなのです。

特設サイトに載せたいのは、「日本語クラス」でNHK for Schoolを使って行う授業の活用案でした。

「日本語クラス」の先生に、「そうか!こんな風に動画を使えるのか!」と、気づいてもらうためです。

それと同時に、「在籍クラス」の先生には、「『日本語クラス』ではこんな風にサポートしているのか!」と知ってもらいたいとも考えました。

そんな折、研究者や現場の実践者が大勢参加する「子どもの日本語教育研究会」から、願ってもない提案がありました。

NHK for Schoolの活用案を作るワークショップを行うというのです。

そのワークショップには、熱心な先生方が大勢集まりました。

そして、このワークショップで生まれた活用案は、日本語を学び始めたばかりの子どもに配慮した、絶妙な工夫がほどこされたものばかりでした。

「すごい!」と感動した私は、その中から4人の先生方による4つの活用案を、サイトに掲載させていただきたいとお願いし、ありがたいことに、全員が快諾してくださいました。

「日本語クラス」は知見の宝庫!

サイトへの掲載にあたり、私は改めて、それぞれの活用案を書かれた先生方に「具体的に子どもとどんなやり取りをするのか」「なぜそうするのか」など、詳しくお話を伺いました。それは本当に面白く楽しい時間でした。

そして、私はあることを発見しました。

日本語クラスで行われている工夫のすべてが、あらゆる子どもにとっての「分かりやすさ」「学びやすさ」につながる、ということです。

ごく一部ですが、その例を紹介します。

①「絵カードを使う」

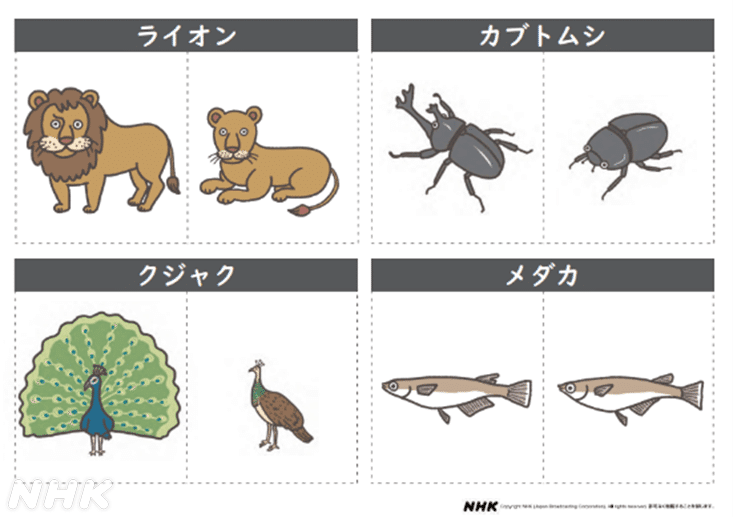

メダカのオスとメスの見分け方を教える授業の一場面。

子どもは「オス」「メス」という言葉を知りません。

そこで先生は、まずライオンのオスとメスの絵を指さして、「これはオスです」「これはメスです」と言います。次にカブトムシのオスとメスの絵を指さして、同様に言います。

すると、子どもは言葉を知らないだけで、「オス・メス」の概念はありますから、あっという間に言葉の意味を理解できます。

「これは在籍クラスでも使える技だ!」と思いました。

すぐにまねできるシンプルさも魅力です。

このことを知り合いの先生に話したら、「これは、発達に特性がある子や、いろんな理由で理解が難しい子にとっても有効な方法。しかも、動物によって『オス』『メス』の体が違うということは、教科で獲得したい概念そのものだ」との意見でした。

つまり、学習そのものを深める効果もあったのです。

②「イラストや指さしを使う」

「私の好きな食べ物」を発表するという授業で、日本語をまだほとんど話せない子がいたとします。

そんなときは「指さして伝えてね」とイラストのカードを使う、または、自分で絵をかいてもいいことにする、というアイデアもありました。

…なるほど。これも、日本語が苦手な子どもだけではなく、さまざまな子どもに、いろんな場面で使えそうな工夫です。

また、苦手なことがあっても、違う方法を用意すれば、活動に参加して自分を表現することができる、という考え方自体が、まさにインクルーシブだと思いました。

そこで思い出した、あるエピソードがあります。

多文化・多言語な生徒が多い地域の中学校で、テストの漢字にルビを振ることにしたら、日本ルーツのちょっと“やんちゃ”な生徒たちの成績も一斉に上がったんだそうです。

学習につまずく原因って、ちょっとしたことで、それを取り除けばどんな子も、もっと力を発揮できる。そういうことなんですね。

このような工夫は、間違いなく日本語教育の専門性から生み出されたものです。でも、すごく特殊なスキルということではなく、在籍クラスの先生でも、そして私のような一市民でも、参考にして試せることばかりではないでしょうか。

活用案から読み取れるのは、単なるノウハウではなく、どうしたら一緒に学びを楽しめるかという視点です。

教室の中だけでなく、地域社会や生活のさまざまな場面で応用していくことができるはずです。

多文化・多言語な子どもが増えている今、「専門家でないと無理」と考えるよりも「ちょっとずつでいいからみんなで分かち合おう」と考える方が、ずっと気が楽だし、楽しいし、広がりが生まれるんじゃないかな、との思いを強くしました。

サイトの名前に込めた意味

紆余曲折を経て、ほんとに多くの方々の協力を得て、2022年12月1日にサイトがオープンしました。

名前は「多文化・多言語な子どもたちとどう学ぶ? 学習支援のツールボックス」です。

このタイトル、「子どもたちと」の「と」にこだわりがあります。

このサイトが対象としているのは、多文化・多言語な子どもたちだけでなく、その周りにいる子どもたちすべてだ、という意味が含まれています。

さらには、「日本語クラス」「在籍クラス」の先生方や、地域で支援に関わる人々、保護者も含めて、いろんな人「“と”どう学ぶ?」との気持ちも込めました。

(そういう意味では、できれば「子どもたち“とともに”」としたいところでしたが、長くなりすぎるのであきらめました。)

サイトには、活用案の他にも、ウェブブラウザの自動翻訳機能のマニュアル(6言語)や、リンク集などの情報を掲載しました。

掲載した活用案には、日本語クラスの先生が、子どものどんなところを見て、どんな意図で指導しているのかを、分かりやすく書き込んでいただきました。

さらに、それぞれの活用案に、在籍クラスの先生や地域の支援者など、いろんな違う立場の人から、「こんなところが参考になる」「自分の現場ではこの部分をまねしたい」などのコメントを書いてもらいました。

「このアイデアは、日本語クラスだけのものじゃないんだよ!」と伝えたかったからです。

うれしいことに、サイトには、多くの方々から歓迎の声が届いています。

「このような多文化・多言語環境にいる子どもたちへのメディアサイトは初めてではないでしょうか?教育機関でも、個人でも利用しやすいのはとてもありがたいです。」(地域ボランティア運営)

「コンテンツ活用・実践集に加えて、自動翻訳機能もあり、素晴らしい!ですね。多くの子どもたち、指導者にとって朗報になると思います。」(教育委員会相談員)

「翻訳の方法が示されており、個別最適な学びに生きるサイトだと感じました。今後の進捗も楽しみで仕方ありません。」(在籍クラス担任)

サイトのオープンは、あくまでスタート。

今後もさらに活用案を増やし、利用者の声を聴きながら充実させていきたいと思います。

多文化・多言語な子どもたちは、これからますます増えていくと思われます。

そんな社会で、すべての子どもたちが、自分の力を発揮し、多様なクラスメイトから学び、刺激を与え合いながら、笑顔で学校生活を送ってほしいと強く思います。

いい思い出をたくさん作ることができた子どもたちは、大人になったら、多様性豊かな社会をつくる一員となってくれると信じるからです。

そのためにも、今、さまざまな立場の大人が、知恵やアイデアを共有していくことが大事だと思います。

このサイトが少しでもその役に立つことを願っています。

草谷 緑

1994年、ディレクターとしてNHK入局。大阪放送局、国際放送局を経て、主に学校放送番組の制作に携わってきた。現在はNHKエデュケーショナルに所属。