新しいボードゲームシステムの作りかた(課題解決型)

めめめのアトリエでは2作品しか発表していませんが、

自身の考え方について整理するために

ゲームシステム作りの考え方をnoteに書いてみます。

概要

皆さんはどんな風に新しいゲームシステムを作りますか?

制作者さんや作品により異なるとは思いますが、

今回は私が時々採用する課題解決型についてお話しします。

課題解決型は既存のゲームシステムにある課題に着目し、

これをケアするためにアイデアを出す考え方です。

ゲームシステム作りに課題解決手法を適用するイメージ。

この手法を使うと、既存のシステムの良いところをそのままに

欠点を無くした夢のようなシステムを作ることができる可能性があります。

(乱用すると複雑なシステムになりがちなので注意が必要です)

ここでは、

じゃんけんからゲーマーじゃんけんを作る過程を例に書きます。

※ご存じない方もいらっしゃると思うので(私は最近知りました)

「ゲーマーじゃんけん」の概要を以下に示します。

■ゲーマーじゃんけん(出典:Table Games in the World)

・グー、チョキ、パーのどれを出してもよい

・一番少数派だった人が勝ち

・少数派がタイだったら、それ同士を通常の勝ち負けで決める(パー3人、グー1人、チョキ1人ならグー1人が勝ち)

・少数派が複数いた場合は、その人たちだけで決勝

解決すべき課題の選定

課題解決型でゲームシステムを作るとき、

最も重要なのは適切な課題設定を行うことです。

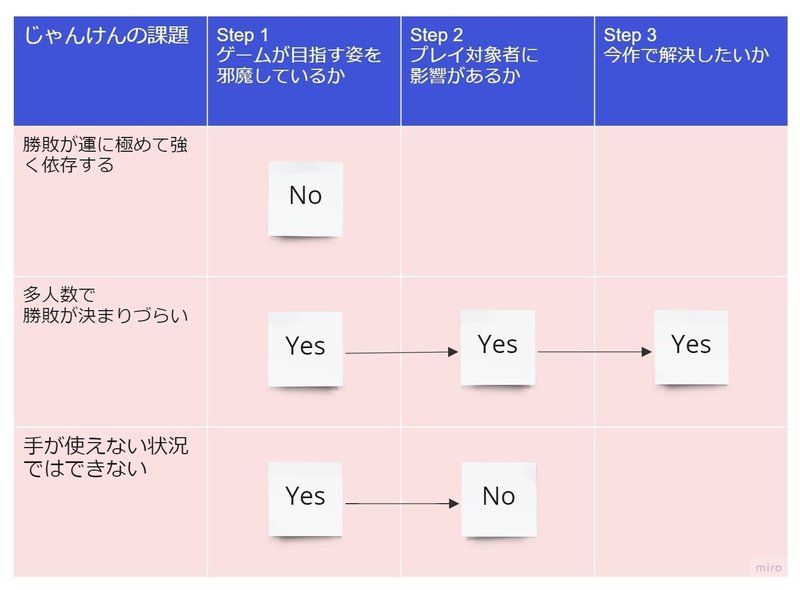

下記の通り課題設定します。

Step.0 思い付いた課題を羅列する

Step.1 ゲームが目指す姿を邪魔しているか

Step.2 プレイ対象者に影響があるか

Step.3 今作で解決したいか

これらを満たす課題を対策します。

じゃんけんの課題として下記3点を挙げてみます(Step.0)

①勝敗が運に極めて強く依存する

②多人数で勝敗が決まりづらい

③手が使えない状況ではできない

Step.1 ゲームが目指す姿を邪魔しているか

①勝敗が運に極めて強く依存する

じゃんけんなので運に依存するのは問題ない、とします。

②多人数で勝敗が決まりづらい

勝負が無駄に長引いてしまうのはよくないですね。

③手が使えない状況ではできない

できないのはよくないですね。

Step.2 プレイ対象者に影響があるか

②多人数で勝敗が決まりづらい

3人までは問題ありませんが、4人からは課題と言えます。

③手が使えない状況ではできない

短い間なので手を空けてもらいましょう。

(口頭の宣言でもいいかもしれませんが)

Step.3 今作で解決したいか

②多人数で勝敗が決まりづらい

今回はこれを解決するシステムを作ります。

図1:じゃんけんの課題選定

課題の分解

解決すべき課題が定まったら、これがなぜ発生するかを考えます。

できるだけ根本に近い部分まで迫り、

後で抜本的な対策を打ち出すことを意識します。

じゃんけんでは下記の通りです。

「多人数で勝敗が決まりづらい」という課題は

「あいこ」ルールにより発生します。

あいこはじゃんけんの参加人数が多いほど発生確率が上がるため、

多人数時に勝敗が決まりづらくなります。

「あいこ」になにかしらの手を入れる必要がありそうです。

課題の対策

課題の根本原因が明確になったら、

できるだけ既存のルールにとらわれないように

原因の対策を考えるようにします。

ここでどのような解決策を提案できるかが制作者の腕の見せどころです。

今回の例では、

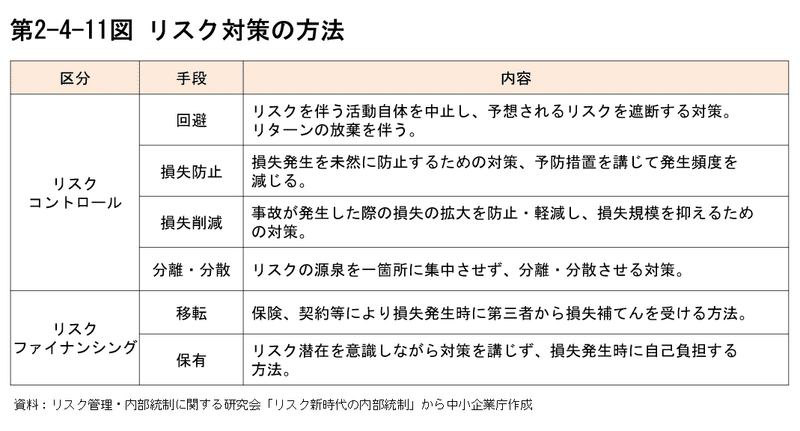

課題解決にリスクマネジメントの考え方が活かすことにします。

(課題解決のフレームワークは調べればたくさんありますので、

調べてみると面白いと思います)

リスク対策の方法は複数ありますが「回避」を採用してみます。

すなわち「あいこ」がそもそも発生しないようにルールを改変します。

図2:リスク対策の方法(出典:中小企業庁「リスク新時代の内部統制」)

じゃんけんでは「あいこ」の対策として「回避」する方向で見直すので、

既存の「あいこ」をもはや忘れて

「勝敗の決まりやすいじゃんけん」を考えることにします。

つまり、「ゲーマーじゃんけん」ですね。

あいこ状態であいこの処理(もう一回じゃんけん)を行わず、

あいこ状態のままゲームが進むように改造したものと言えます。

おわりに

いわゆる課題解決の手法をゲームシステム作りに使えないか、

というお話でした。

以上の手法で「いっせーの」を元にしたゲームAntique Unfairを頒布中です。

改造が過ぎて原形を留めていませんが、面白さは保証します。

宜しければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?