小屋の覚え書き

最近、自宅の庭に小屋を作ることをよく考える。

大工さん修行をしてるんだから、やっぱり自分の家を建てたい。とはいえ、自宅はすでに住宅営業時代に建築済み。それなら小屋。

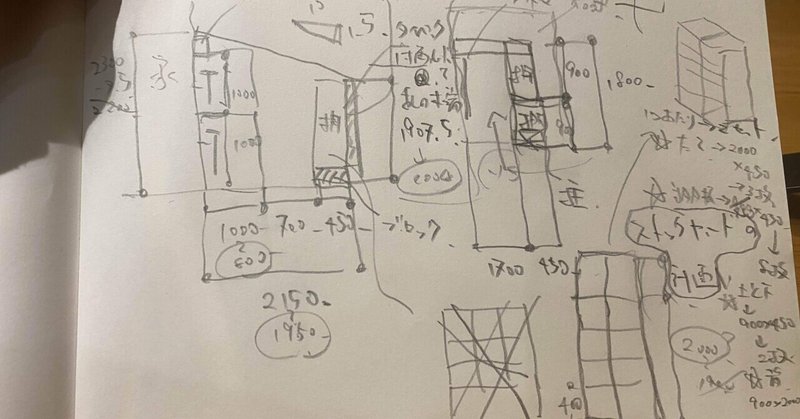

理想としてはこんな感じ。

・端材や余りで作る

・修理、解体が容易

・外観が美しい

・ステンドグラスの光が高いところから差し込むと嬉しい

・しとみ戸で大きく開けることもできる

・お茶が美味しい空間

・コンパクトであること

・断熱などは不要

・出来ればなにか面白い構造で作りたい

あくまで個人的な妄想の域を出ない、理想の話だが。

順番に見ていく。

ーーー

現場で出る端材で作りたいと思っている。

単純にコストを抑えたいということもあるけれど。

それよりも、何だか勿体無いな、というのが大きい。

家ってかなり木を使うし、必要な長さに切って余る木材はかなりある。

もちろん、出来るだけ無駄な余りが出ないように木を使うようにはするものの、どうしても半端なな長さの木材がかなり出る。

端材を使って小屋が作れたら、地球に優しい。

でも、実際には端材って、基本的には薪ストーブの燃料になるから、ある程度は有効活用されてるんだけど。

もちろん、いきなり小屋を作るのは難しいだろうが、端材で簡単な折りたたみのイスとかを作ったりは取り組んでみても良いなと思ったりしている。

とはいえ、やはり半端な長さの端材で椅子を作るのも難しいか。

端材を木工ボンドでつなぎあわせて自作集成材にするとか良い方法が見付かれば良いけど。

内装くらいなら端材で上手く作れる気もする

構造を取る部分は難しいか。

でも、上手いことトラスを組み合わせて、短い半端な木でも構造が取れたら良いのになんて考えたりする。

ーーー

修理、解体が容易だったら理想的だ。

とにかく今の日本の家の問題点は、修理しにくい、スクラップアンドビルドの前提があると思う。

家に限らずいろんなものがそうだけど。

壊れにくいよりも、修理しやすいの方が大事だと僕は思っている。

壊れないものは存在しない。

壊れても修理できるものが良いと思う。

よく木造でも法隆寺みたいに長寿命の建物があるというけれど、あれは修理出来るように作られているからだ。

雨の当たらない柱なんかは長持ちするにしても、雨が当たりやすい部分はどうしても交換が必要だ。

昭和の大修理では、すべての木材を一旦バラして、交換が必要な部分を交換したり、交換しなくてもカンナをかけたりして修理しているそうな。

今の木造の建物はバラして修理なんか難しい。

バラすとなると、壊すだ。

この辺、秀逸なのは建築家の坂茂(ばんしげる)先生だ。

紙の管で家を作る。

建設が容易で、解体、移設も簡単。紙管は様々なもので使われているので、材料としても入手しやすくコストも安い。そして、構造としても強い。最後はリサイクルも可能。

そして、外観も美しい。

断熱材を紙管の中に詰めることも出来るので快適だそうだ。

阪神大震災や世界各地で坂先生の紙管の仮設住宅は活躍している。

紙管の小屋は建てたいなと思うけど、作り方がまったく分からない。

坂先生は日本人だけど、海外での方が有名だからか。

はたまた、特許とかがあるからなのか。

その辺は不明。

何にせよ、簡単にバラせて、修理できるっていうのが理想だと思う。

とはいえ、そういうのって難しいんだろうけど。

法隆寺もバラせるはバラせるけど、ものすごく技術のある宮大工さんたちじゃないと出来ないだろうし。

簡単じゃなくて良いので修理可能っていうのは大事だと思う。

ーーー

外観の美しさは大事だ。

外観を気にしないなら、安いカーポートを建てて、その下にタキロン波板で四角い箱を作れば話は早い。

建築で難しいのが、雨と日光だ。

雨に濡れなければ、結構材料って長持ちするし、極端な話、適当なものでも、それなりに何とかなる。

ただ、やっぱりそれだと外観が良くない。

みっともない。

そもそも、カーポート買って、下にただの箱を作るだけなら、そもそも、イナバ物置を買えば良い。

建物にとって外観は大事だ。

逆を言えば、美しいカーポート、屋根を作れたら、結構いろいろ可能性は増えるんだろう。

屋根の問題が難しい。

でも、いったんそういう具体的なことはさておき。

外観が美しい小屋が良い。

ーーー

ステンドグラスについては、単純に個人の好みだ。

あとは、小屋には電気は接続しない。

やるとしても、小さいソーラーパネルと小さいバッテリーくらいまでだ。

照明くらいなら、それでまかなえるんだけど。

ただ、原則として、太陽の明かりで小屋の中もある程度明るい、なおかつ、日焼けするほどの大きな窓は付けない。

そういう意味で、高い位置にステンドグラスがあって、綺麗な明かりが入れば良いと思う。

夜に証明を付けたら、外からもステンドグラスが美しい。

一つそういう窓が欲しい。

あとは、換気のために高い位置と低い位置に開け閉めできるところが欲しい。

外の花を覗けるような小さい窓があると良い。

とはいえ、小さな小屋なのでたくさんは窓は付けない。

ーーー

しとみ戸についても同じ理由だ。

しとみ戸というと、ワゴン車なんかの後ろのドアみたいに、上にパカッと開く戸だ。

平安時代の貴族の家みたいな感じ。

パカーンと開けると、開放感。

とはいえ、開け閉めは難儀なので、しとみ戸の中に小さなドアを付けて、普段の開け閉めはそこで。

たまに大きく開きたいときにパカーンと開けられるように。

ーーー

お茶が美味しい空間というのも大事だ。

そもそも、どういう用途の小屋なのかっていうのが大事なんだけど。

ただの倉庫、物置として作るのはつまらない。

現実的には、目的としては、大工道具と自転車用品を置く場所の確保なんだけど。

とはいえ、ただの物置はやっぱりつまらない。

じゃあ、どういう空間が良いか。

やっぱり茶室だ。

別に茶道なんかしないんだけど。

単純にお茶やコーヒーを飲んで黄昏れて気持ち良い空間になれば素晴らしい。

別にお酒を飲んでも良いけど。

やっぱりお茶だろうね。

二畳の畳に一畳少しは自転車、一畳少しは大工道具で、四畳半だろう。

畳は置き畳で、必要なときだけ畳にしてお茶を飲む。

作業なんかする時には畳はあげて色々出来ると良い。

お茶を飲んで一息付くのが楽しい秘密基地的な空間が良い。

ーーー

コンパクトなのも大事。

物置として考えると、広い方が嬉しいのは嬉しい。

でも、そうなると、際限なく広くしたくなる。

物なんていくらでも増えるものだから。

住むわけじゃないので断熱は不要。

構造はなにか面白い構造でやりたい。

一番簡単なのは、現場で最後に少し残る長い間柱と構造面材をためていってツーバイフォー的な構造で建てれば簡単だし、現実的なんだけど。

一尺程度の端材で作れる箱をいくつも組み合わせて棚で構造を取るとか。

これも坂先生がすでにやっている。

そんなわけで早速、坂先生の棚の家が掲載されている新建築の2021年5月号をポチった。

坂先生のそのままパクリで、メインの家に垂木掛けを打って、反対側を棚で構造を取れないか。

棚は出来れば、ハイベストウッドなんかの余りを野縁の余りで補強するような感じで作れたら良いんじゃないか。

あとは上を見上げた時に梁が面白い構造になってると良いのになと思う。

垂木の間をトラスでつなげて、垂木の本数を減らすとか。でも、水平方向にトラスを取っても仕方ないか。垂直方向のトラスを取るとしたらどうなんだろう。

この辺は断熱がないからこそ構造が見えて楽しいという部分になるんじゃなかろうか。

水については軒を長くすることで、最低限の防水にするか。

はてさて。

ーーー

とはいえ、現段階ではあくまで夢想だ。

見習いがスタコラと現場の廃材をもらって自宅の小屋なんか作ってたら、そりゃ、まずは仕事を身に付けろってなる。

まあ、のんびりとやろう。

そんなこんな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?