#1 文化沼 “How to Book in NC”

NEUTRAL COLORSは、2023年11月にNYの出版社Small Editionsによる『How to Book』の日本版『How to Book in Japan』を発表した。「はじめて本をつくる人に向けた、本のつくり方のガイドブック」を掲げた本書は、日本各地で出版活動をする20のパブリッシャー、書店、アーティストの持つ答えやアドバイスを集めてつくられた。この日本版には、NEUTRAL COLORSの信念は流れているものの、編集者・加藤直徳とデザイナー・加納大輔の「声」は含まれていない。その「声」に迫るべくトークイベントがカルチャーショップ&スペース文化沼で開催された。

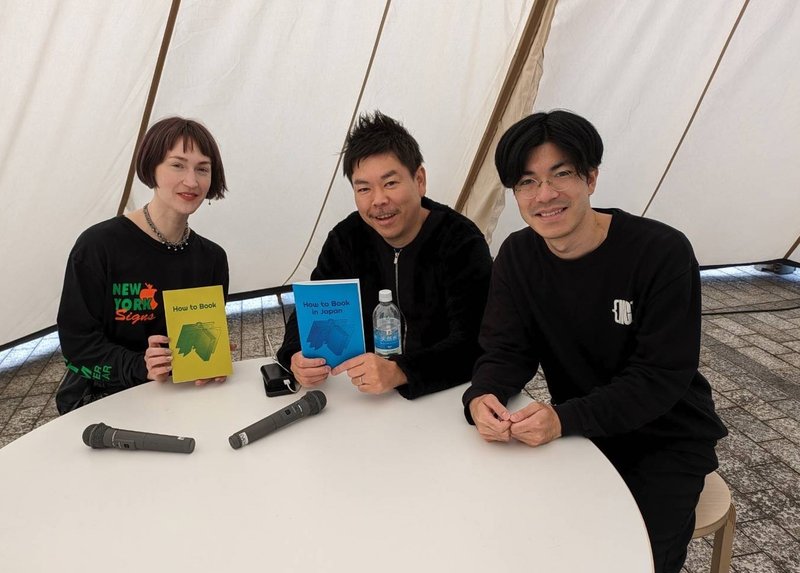

国内外のマニアックな雑誌に特化したオンラインストアMagazine isn’t dead. 主宰兼ライター・高山かおりさんの進行で繰り広げられる、本づくりについてのリアルな対話。NEUTRAL COLORSはどうやって本をつくる?

高山:なぜ『How to Book in Japan』をつくろうと思ったのですか?

加藤:Zineや自分のメディアを持つための本というのは、よくよく考えたらあまりないと思い『How to Book』に興味を持ちました。本のつくり方や編集の教室みたいなものでは、名の知れた編集者やアートディレクターが来て「こういう作品つくってます」と教えてもらえるけれどそこには追いつけない距離があって、話を聞いても自分で本をつくれるようにはなかなかならない。Small Editionsのハンナさんは出版世界のコミュニティについてすごく考えている人なので、世界各地でその土地の『How to Book』を展開していきたいいう話をしてくれた。日本版の前にベルリン版もつくられることが決まっていました。ハンナさんがNCのスタジオにきて、「日本の出版状況を知りたい」と言われたのもきっかけとなり、任せてもらうことが決まりました。

高山:『How to Book in Japan』を発表した東京アートブックフェアでは、4日間で400冊以上を売り上げたと聞きました。

加藤:印刷部数の決め方やどうやって売るのか?という実際的なところまで幅広く聞いているので、多くの人に興味を持ってもらえたのかなと思います。アートブックフェアという場所で発表できたのも良かった。日本の出版に関しても求めている人が多かったのかなとも。紙面のコントリビューターは加納くんと2人で話しながら決めていきました。だからちょうどよく全国に散らばっています。

Research/リサーチ

高山:ここからは『How to Book in Japan』と同じ19の質問を順番にうかがっていきます。早速1つ目の質問。本の企画のインスピレーションはどこから?

加納:僕の場合は、加藤さんが企画を持ってくるのでそれを聞いて「だったらこんなことができるんじゃないか」とデザインでできることを提案します。話すうちに企画自体が変わっていくことが多いですね。

加藤:書籍の編集者と、僕のように雑誌で毎回特集を考えてという人はインスピレーションが違うと思います。頼まれてつくる場合と自分のようにつくりたいものだけでやっているのは状況が異なると思います。自分の場合、インスピレーションは身の回りの人、家族、少ない友人たちから得ることが多いです。NCは個人的なことが特集になります。子どもが小学校へ入るタイミングで「学校特集」をしたり、コロナで外注の仕事がなくなって「この先雑誌を売って食べていくしかない」となったときに「仕事特集」をしたり。

高山:特集につながった人のエピソードを教えてください。

加藤:もともとエロとギャンブルの雑誌をつくる出版社にいたのですが、そこで同僚だった女性が自宅の土地を買うところから不動産業にハマって、その業界に入ったんです。なんで?と聞いたら「いかがわしい世界にゾクゾクする」と。不動産業界で出会う人たちの怪しさにハマったらしいのです。普通の不動産屋になったら特集の企画にはならなかったと思いますが、「ゾクゾクする」が理由なら企画になるなと思いました。いまつくっている言語特集の巻頭は韓国語で、親父が68歳くらいで韓国の大学院に留学したことがきっかけです。親父と一緒に当時の下宿先や先生のところへ行きました。人がなぜそれを選んだのか、なににゾクゾクするのか、どんなモチベーションを持つのかに興味があって、それが特集につながっています。

高山:面白いですね。ネタが尽きることはない。

加藤:尽きたら終わるんでしょうけど、まだまだ特集によって面白い人が出てきますね。一応加納くんに、これ特集に入れる?と聞きます。もちろんボツもあります。つまらないと。

高山:加納さんがつまらないと言うんですか?

加納:言います。つまらないというか、NCは特殊な動機で始まっている雑誌なので、面白いけど他でもいいんじゃないかというときは、あまりNCでやる意味ないんじゃないですかという話をしたりしますね。

高山:2つ目の質問。本のつくり方はどこでどうやって学んだ?

加納:チラシやポスターなどのグラフィックは、ソフトさえあればどうにかなることが多いと思うんです。そこまで経験や技術、知識が必要ではなくて、センスがあれば意外といいものがつくれたりとか。でも本の場合は難しい。紙のことも印刷のことも知らなければならない。だから僕は本をつくっているデザイン事務所にシンプルに就職しました。仕事は主にソフトの勉強をしてデザインをガンガンやる感じでした。それに追われつつ、できている本をどういう仕様で発注したのか見ながら、半分独学のような感じで勉強していきました。

高山:やはりどこかで経験を積むことが大事ですか?

加納:なくてもできるかもしれないですけど、僕には必要でした。オフセット印刷を通して1万部つくるような本となると、工程や技術、全体の動きがわからないので。そのプロセスを経験したくてデザイン会社で一通り学びました。それを知っていれば、自分で外したり組み替えたり応用できるので。NCをつくろうとなったときに「じゃあリソグラフと合わせよう」とか。

加藤:僕の場合は出版社に入りました。今はそんなことないと思うんですけど、当時はブラックというか漆黒のリッチブラック企業みたいなところで、2年くらいはほぼ休み無しで仕事をしていました。企画を考えて印刷所を決めて、編集から営業まで全部やるというところだったので。売れない本は宅急便使うなよ!とか嫌み言われたりとかして、自分で書店に直接持っていったりとか。

高山:それが今の加藤さんにつながっているんですね。

加藤:あの頃は反発していましたけど、結構営業関係のパンチラインが響いてます。「売れない本は出版社にとって悪なんじゃない。書店にとって悪なんだ」とか。出版は特殊な業界でNG項目がすごく多いので、トータルで学ぶ場所があったほうがいいと思います。そのほうが選択に自信を持てる。最近はWebをよく触っている人で、それを紙の冊子や本にしたいという人が多いけど、本はプロダクトなのでどうしても違和感が出てしまう。あ、部活中学までしかやってないな、みたいな。シュートフォームが若干滑らかじゃない…できあがったものがそういう感じなんですよね。だけど高校から始めてもプロになったりもするから、編集プロダクションとかでもいいので、1年くらいしっかり学ぶ機会があると完璧になると思います。

高山: 3つ目の質問。リサーチの仕方は?

加藤:僕は雑誌を出していなければ人に興味を持たないので、なにもしていないと思います。1年に1回雑誌の出版があるから、常に話を聞いてメモを取っています。普通の人がすごいことを言うときがあるんですよ。普通なんだけど実はすごい人、普通じゃないのに普通の人を常に見ています(笑)。あとはInstagramで面白い本をつくっている人を見つけたら加納くんに送ったりとか、彼からも送られてきたりとか。海外のほうが変な本をつくっている人が多いのかな。

高山:4つ目の質問。本について知るために見てきたもの。書店や場所について。

加藤:加納くんはON READINGじゃないですか?

加納:そうですね。地元の名古屋にいた頃は、アートブックや洋書が見られる本屋さんはON READINGくらいだったので。ON READINGに行っていたから今こういう仕事をしている、というくらい学生時代は通っていました。今はネットでいろんなものを見られますけど、実物を見るのとWebで見るのとでは全然違うので。実物を見ることがいい勉強になったと思いますね。

加藤:僕は90年代から00年代初頭に、パルコブックセンターと青山ブックセンターに通っていました。最後の雑誌ブームの時期かな。当時は洋書を買えるところがまだまだ少なかったです。大体1日1回は本屋に行っていました。空間自体が好きで、本屋にいること自体が幸せなんですよね。

高山:本屋に行くと満遍なく棚を見るんですか?

加藤:まずは入り口付近の雑誌を見て新刊を流す。デザインや専門書も見つつ写真集や洋書を見て…といった具合です。本や雑誌を見て参考にするというより、まだ世に出ていないものはなにかな?というリサーチも兼ねていたように思います。パクらないために全部見るみたいな。

完全にインディペンデントとして存在し、オルタナティブな出版の形を模索し続けます。