ロジェ・ヴァディム監督 『素直な悪女』 : 女の魅力 と「ヌーヴェル・ヴァーグ」

映画評:ロジェ・ヴァディム監督『素直な悪女』(1956年・フランス映画)

先日、レビューを書いた、SFファンタジー映画『バーバレラ』(1962年)を撮ったロジェ・ヴァディムの、監督デビュー作である。

どうしてこの映画を見たのか、その理由から書いていこう。

私が『バーバレラ』を見たのは、伝説的な「SF映画」としてであり、監督の方にはまったく興味がなかった。だから、『バーバレラ』を見てレビューを書くまでは、私は同作を「アメリカ映画」だとばかり思い込んでもいた。

なにしろ「SF映画といえば、アメリカ映画」という思い込みが強烈にあって、「ヨーロッパ映画」と「SF」とは、イメージとして結びつかなかったから、まさか『バーバレラ』がフランス・イタリアの合作だなどは、思いもよらなかったのである。

そんな『バーバレラ』の中古DVDを買おうと「ブックオフ・オンライン」で検索した時だっただろうか、すでにはっきりした記憶はないのだが、たぶんその際の商品検索に引っかかってきた関連商品の中に、子供の頃にテレビで見て面白かった、懐かしい作品のDVDを見つけて、それも購入した。

その作品とは、『世にも怪奇な物語』(1967年・フランス映画)という、エドガー・アラン・ポーの短編小説を原作とした、3本の短編で構成されたオムニバス映画であった。

この『世にも怪奇な物語』 DVDの簡単な紹介文の中にロジェ・ヴァディム監督の名前があったので「ああ、この人、あれにも関わっていたのか」と思い、続けて紹介文を読んでみると、3本の短編は、それぞれ別の監督が撮っており、残りの2作の監督は、ルイ・マルとフェデリコ・フェリーニであることがわかった。

この段階での私は、ヴァディムがアメリカの映画監督だと思い込んでいたわけだが、さすがにルイ・マルとフェデリコ・フェリーニが、アメリカ(ハリウッド)ではなくヨーロッパの映画監督だとは知っていたので「へえ、ヴァディムって、ヨーロッパの監督と繋がりがあるのか。意外だなあ」と、そう妙な感心の仕方をした。

だが、その時はそれで終わったのである。

ところが前述のとおりで、『バーバレラ』を鑑賞してレビューを書く段階で、同作が「フランス・イタリア合作映画」であり、ヴァディム自身、フランスの映画監督であると知って驚いた。

たしかに『バーバレラ』は、オーソドックスな(つまり、アメリカSF的な)SFのイメージからは外れた「変な作品」だったのだが、その「変さ」の理由は「こういうことだったのか」と、その時初めて合点がいくとともに、前記の『世にも怪奇な物語』にヴァディムが参加していたことについても、完全に合点がいったのである。

だが、話はそこで終わらなかった。

本来であれば、長らく気になっていた映画『バーバレラ』を見て、面白かったとは言わないまでも、珍品を見た満足感はあってそれなりに納得した私は、普通なら、それ以上はヴァディムの作品を追おうとは思わなかったはずだ。それまでまったく知らなかったヴァディム監督の方には、『バーバレラ』を見たあとも、ほとんど興味がなかったのである。

ところがその後、ヴァディムとはまったく無関係に、かねてより興味を持って「研究」してきたジャン=リュック・ゴダール関係の資料として読んだ、映画評論家・山田宏一の著書『友よ映画よ、 わがヌーヴェル・ヴァーグ誌』 に、思いがけなくヴァディムの名前を見つけることになった。

『 シネマテーク擁護委員会は、名誉会長にジャン・ルノワール、会長にアラン・レネ、副会長にアンリ・アルカンとピエール・カスト、事務局長にジャン=リュック・ゴダールとジャック・リヴェット、経理部長にフランソワ・トリュフォーとジャック・ドニオル=ヴァルクローズ、そして事務局員にはジャン=ガブリエル・アルビココ、アレクサンドル・アストリュック、ロラン・バルト、ロベール・ベナユーン、クロード・ベリ、マグ・ボダール、ロベール・ブレッソン、フィリップ・ド・ブロカ、マルセル・カルネ、クロード・シャブロル、アンリ゠ジョルジュ・クルーゾー、クロード・ルルーシュ、クロード・モーリアック、ジャン・ルーシュ、ロジェ・ヴァディムらが名をつらねていた。四月二十二日にはパリでシネマテーク緊急理事会が開かれ、ラングロワのシネマテークへの復帰が認められたが、ただし、政府からの助成金が打ち切られてしまった。

シネマテーク擁護委員会がカンヌに到着し、五月十八日、午前十一時、ジャン・コクトー・ホールのスクリーンのまえの壇上には、トリュフォーを中心に、ゴダール、ルルーシュ、ルイ・マル、アルビココらがならんですわり、超満員の記者席のなかにはロマン・ポランスキー、モニカ・ヴィッティ、シモーヌ・シニョレ、ロベール・アンリコ、クロード・ベリ、ミロシュ・フォルマン、ヤン・ニェメッツらの姿も見られた。コモリとフィエスキが最前列に陣取ってすわっていた。アンリ・ラングロワがこの記者会見に出るという噂もあったのだが、現われず、突如、フランソワ・トリュフォーが、一枚の紙きれを取りだし、つぎのような声明文というか、アピールを読みあげたのであった一一「フランス映画人合同はパリで映画三部会を結成した。われわれは全映画人にむかって、カンヌ映画祭を直ちに中断するよう呼びかける」。

パリは革命に燃えあがっている、そんな非常時にカンヌでお祭り気分に浮かれているとは何事か、ブルジョワ映画祭を粉砕せよ、といったような意味のことがトリュフォーの口から、かなり激烈な調子で発せられた。これには度胆を抜かれたが、カンヌ映画祭中断騒ぎの渦中でトリュフォーは、終始、最も過激で、最も戦闘的であった。』(P445〜446)

見てのとおりである。

少なくとも私のイメージとは違って、ロジェ・ヴァディムは「ヌーヴェル・ヴァーグ」の一員だったのだ。

この後、講義録を元にしたゴダールの著書『ゴダール 映画史』を読んだのだが、そこにもヴァディムの名前が何度か登場していた。さほど突っ込んだ言及ではなかったものの、ヴァディムに対しあまり好意的とは言いかねる書き方だった。

だが、すでに『バーバレラ』を見ていた私としては「まあ、そりゃそうだろうな」という感じではあった。なにしろヴェディムは明らかに「娯楽派」だったし、『バーバレラ』のレビューを書いた時に知ったことだが、彼は大変な「モテ男」であり、自分が結婚した何人もの美女女優を主演に映画を撮るというような、要は「美女」が売り物の娯楽映画を撮るような人らしいから、とうてい「批評的で芸術家肌」のゴダールとは、馬が合うまいと思ったのだ。

しかし、ではどうして、「ヌーヴェル・ヴァーグ」運動の中でゴダールと接点があったというだけではなく、前記の著書にヴァディムが個別に言及されていたのかというと、要は、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の映画監督の中では、ヴァディムはゴダールの先輩に当たる人だったからなのだ。

それまでの徒弟制度的で「年功」の求められた「撮影所システム」とは関わりのないところから出てきた若者が、いきなり映画監督デビューするという「ヌーヴェル・ヴァーグ」の流れの発端部分に、ヴァディムやトリュフォーがいて、彼らの商業的成功があったからこそ、ゴダールもそれに続いて映画監督デビューできたという流れなのである。

したがって、ゴダールにとって彼らとのつきあいは、監督デビュー以前からだったということになるわけだが、トリュフォーの場合とは違い、やはりゴダールとしては、最初からヴァディムの「作風」は、肌に合わなかったようなのである。

ちなみに、時系列的に見てみると、ゴダールの監督デビュー作である『勝手にしやがれ』は「1959年」の作品であり、ヴァディムのデビュー作である本作『素直な悪女』は、その3年前の作品ということになる。

ただ、『勝手にしやがれ』がモノクロ作品なのに対して、『素直な悪女』はカラー作品だったから、こうした背景を意識していなければ、制作年の前後関係を錯覚しかねないので、その点には、いちおう注意を促しておこう。

また、ゴダールに半歩先んじて、『勝手にしやがれ』と同年に公開されたトリュフォーのデビュー作『大人は判ってくれない』もモノクロ作品なのだから、この頃は、モノクロとカラーの端境期だったということなのかもしれないし、ゴダールとトリュフォーより3年前のヴァディムの監督デビュー作が「カラー作品」だったのは、彼の「元俳優」という経歴がものをいった結果なのかもしれない。

さて、ここで、ヴァディムが『大変な「モテ男」であり、自分が結婚した何人もの美女女優を主演に映画を撮るというような、要は「美女」が売り物の娯楽映画を撮るような人らしい』と書いた部分について、その根拠を紹介しておこう。ヴァディムの「Wikipedia」からである。

『ヴァディムは、16歳で舞台俳優としてデビューした。1947年、アンドレ・ジッドの紹介でマルク・アレグレ(Marc Allégret、映画監督)の助手となり、脚本を書き始める(1950年 - 1956年)。また、パリ大学でジャーナリズムを専攻した。

1952年に当時雑誌のモデルをしていた18歳のブリジット・バルドーと結婚。1956年、22歳の妻バルドーを主演に『素直な悪女』で、28歳で映画監督としてデビュー。バルドーは一躍セックス・シンボルとしてスターとなるが、バルドーが共演のジャン=ルイ・トランティニャンと恋に落ちてしまい1957年に離婚。彼女とはその後も『何がなんでも首ったけ』(1961年)などで一緒に仕事をしている。

1958年にはデンマークのツボルグビールの広告モデルだったアネット・ストロイベリと結婚し、アネット・ヴァディムと名づけて『危険な関係』『血とバラ』にも出演させ、娘(ナタリー・ヴァディム、在ハリウッド)をもうけるが2年で離婚。1961年からはカトリーヌ・ドヌーヴと交際して息子クリスチャンを授かり、彼女主演の『悪徳の栄え』を製作・演出するが結婚はしなかった。

1965年にはジェーン・フォンダと結婚し『獲物の分け前』や『バーバレラ』などのフォンダ主演作品を監督するが1973年に離婚。一女あり(ヴァネッサ・ヴァディム)。

1975年に衣装デザイナーと結婚するが数年で離婚(一児あり)。1983年にはドヌーヴとの子クリスチャン・ヴァディムを主演に据えた青春映画『さよなら夏のリセ』を監督している。1990年には女優のマリー=クリスティーヌ・バローと結婚。彼女と1994年に北海道夕張市のゆうばり国際ファンタスティック映画祭審査員のため来日した。彼女とはヴァディムがガンで没するまで一緒であった。

著書『我が妻バルドー、ドヌーヴ、J・フォンダ』(吉田暁子訳、中央公論社 1987年)が日本語訳されている。』

(Wikipedia「ロジェ・ヴァディム」)

『我が妻バルドー、ドヌーヴ、J・フォンダ』である。

元俳優だったとはいえ、なんとも「豪華な結婚歴」ではないか。

ともあれ、そんなわけで私は、ヴァディムがどういう作家性の映画監督なのかは大筋で理解したし、その作家性を否定はしないものの、特に興味を惹かれるものでもなかった。

また、前記のようなゴダール関連著作を読むことで、「ヌーヴェル・ヴァーグ」の中でのヴァディムの立ち位置もおおよそのところは理解できたから、もうヴァディムの映画自体には興味はなかった。

だが、ゴダールや「ヌーヴェル・ヴァーグ」との関連で、ゴダールより先に「ヌーヴェル・ヴァーグ」の流れを作った彼のデビュー作だけは見ておこうと、そう思ったのだ。それが、今回本作『素直な悪女』を見ようと考えた理由なのである。

○ ○ ○

前述のとおり、私は本作『素直な悪女』の内容自体には、さほど興味がない。

あくまでも、ゴダール、トリュフォーに先んじた「ヌーヴェル・ヴァーグ」の嚆矢となった作品として「見ておこう」と思っただけである。一一で、実際に見てみて、その結果はどうかといえば、「普通の面白い恋愛映画」であって、言い換えれば、個人的にはあまり興味の持てない題材を扱った、普通なら私が見ないタイプの作品だった、と言えよう。

したがって、以下の『素直な悪女』紹介は、言うなれば、本稿の「おまけ」だと思っていただきたい。

本稿の眼目は、すでに書いたとおりで、「ヌーヴェル・ヴァーグとは、ゴダールやトリュフォーなどのカイエ派からイメージされるような、小難しい映画ばかりではなかった」という事実を紹介するところにあった。

ある「広がり」を持った運動のメンバーが「ひと色」でなどあり得ないというのは、ある意味では分かりきった話だし、ましてヴァディムは、ゴダールやトリュフォーのような「映画評論誌『カイエ・デュ・シネマ』に集った若き評論家」あがりの映画監督、ではなかった。つまり「カイエ派」ではなかったわけなのだ。

だが、そのあたりの事情に特別に詳しい映画マニアは別にして、たぶん多くの映画ファンは「ヌーヴェル・ヴァーグといえばカイエ派。カイエ派といえばヌーヴェル・ヴァーグ」というイメージを抱きがちなのではないか。だが、実際にはそうではないのだという事実を、「ヌーヴェル・ヴァーグ」らしくないヴァディムを紹介することで語ろうとしたのが、本稿だったのである。

では、それでもヴァディムが「ヌーヴェル・ヴァーグ」の一員だったというのは、どういうことかというと、それはたぶん、今でこそ「普通の、ちょっと色っぽい美女映画」でしかないヴァディム作品も、1950年代のフランス映画界の常識では考えられない、「新しい表現だった」ということなのではないかと、私はそう推察しているのである。

さて、本作『素直な悪女』の「ストーリー」は、次のとおりだ。(※ は、引用者補足)

『舞台は南仏サン・トロペである。孤児であるジュリエットは子どものないモラン夫婦に引取られている。若く美しいジュリエットは裸で日光浴をするなどの大胆な振る舞いで街の男たちの注目を集めている。ジュリエットが一番好意を持っているのは(※ 小型船舶の修理業を営む一家の長男)アントワーヌであるが、アントワーヌは(※ ジュリエットの好意を裏切るかたちで)街を出て行ってしまう。(※ 一方)モラン夫人は手間のかかる(※ 「あばずれ」と陰口される奔放なジュリエットに手を焼き)ジュリエットを孤児院へ帰そうとする。(※ すでに初老だが、手広く事業を展開している)町の有力者でジュリエットに惚れていたエリックは、孤児院へ送られるのを防ぐためにはジュリエットが(※ 誰とでもいあから)結婚すれば良い(※ ひとまずそれで、彼女を引き留めておける)のではないかと考える(※ 養子縁組も考えたが、それは難しく、またジュリエットに、エリックの後妻に入る気はなかったからである)。これを好機と考えたアントワーヌの弟ミシェルはジュリエットに結婚を申し込み、2人は結婚する(※ ミシェルは、かねてからジュリエットが好きだったものの、自分には芽のない高嶺の花だと、長らく告白できないでいたのだ)。

アントワーヌが(※ すでにジュリエットが、弟の嫁として入った実家に)帰ったある日、(※ 海で)溺れかかったジュリエットをアントワーヌが救い、ジュリエットは(※ 未練のあった)アントワーヌを誘惑する(※ そしてついに関係を結んでしまう)。(※ その事実を)出張から帰ったミシェルにモラン夫人(※ ではなく、アントワーヌやミシェルの母親)が全てを話す(※ 彼女はもともと、ミシェルとジュリエットの結婚には反対していたのだ)。

(※ 義兄のアントワーヌと関係を結んでしまい、誠実な夫への申し訳なさから混乱して、家を飛び出してしまった)彼女(※ ジュリエット)を連れ戻そうとするミシェルと、それをおしとどめるアントワーヌとの間に、激しい争いが起こる(※ ジュリエットを追わせまいと、ミシェルを会社の事務室に閉じ込めようとしたアントワーヌを、ミシェルはアントワーヌの机の引き出しにあったピストルで脅し、それでも怯まない兄を殴り倒して、ジュリエットを追う)。ジュリエットは(※ エリックの経営する)キャバレーで酔って裸足で踊っているところが見つかる(※ ミシェルによって見つけられる)。(※ 家へ戻るようミシェルが説得するものの、現実逃避するように、彼を無視して踊り続けるジュリエット。ついに絶望した)ミシェルがジュリエットをピストルで撃とうとするのを(※ その場に居合わせた)エリックが止めてケガをする。エリックは警察のやっかいにならないようにアントワーヌの運転でニースの医者に向かいながら「あの女は男を滅ぼす」という(※ そう考えることでジュリエットを諦めるエリック。それをアントワーヌは「ミシェルに譲ったんだな」と、好意の笑みを浮かべる)。(※ 一方)過ちを許すミシェルの愛の強さに、ジュリエットは夫と手と手を取って家に帰る。』

(Wikipedia「素直な悪女」)

つまり、孤児院育ちで、人としては素直(奔放で、自分に正直なだけ)なのだが、その「享楽的な生き方」をなかなか捨てられない「蠱惑的な美女」であるジュリエットが、彼女を愛する3人の男の間で葛藤し、最後は、彼女を最初から変わらずに愛し続けてくれた真面目な男ミシェルという「元の鞘」に収まりハッピーエンド、というお話である。

したがって、本作は、特に難しい内容やテーマを扱っているわけでもなければ、特別な映像表現があるというわけでもない。

結局のところ、お話自体は、オーソドックスな恋愛葛藤劇であり、しかも、メインの4人はいずれも善人なので、最後はあっけないほどのハッピーエンドに終わる。

だから、娯楽作品としては「感じの良い作品」だと言えるし、言い換えれば、それ止まりの作品だとも言えるだろう。

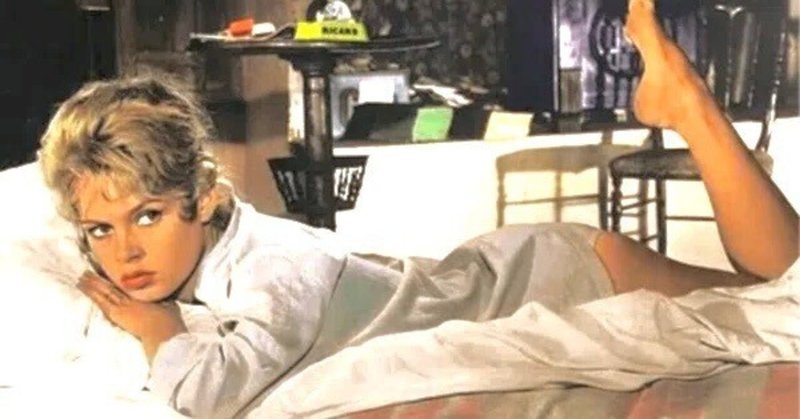

ただし、この映画の売りは「Wikipedia」にもあるとおりで、『男たちを翻弄する役柄を演じたバルドー』の「蠱惑的な魅力を描く」ところにあって、お話そのものが重要だというわけではない。

要は、本作は、主演のブリジット・バルドーの魅力を最大限に引き出すために「当て書き」された作品であり、それが当たって、バルドーは(アメリカのマリリン・モンローと同時代の)『セックス・シンボルとなった。』のである。

本作はそんな作品なのだが、一一いかんせん、「極度の面食い」である私は、若いバルドーの「顔」に、さほどの魅力を感じなかった。

もちろん、美人は美人なのだが「私の好み」というわけではなかったのである。

もともと私は「ブリジッド・バルドー」という人気女優の名前は、子供の頃から聞き知っていたが、どんな顔をしているのか、そのイメージを持っていなかった。

だから、その顔をしっかりと見たのは、昨年暮れに見た、ゴダールの『軽蔑』(1963年)が初めてであって、この時「さすがは美人だな」と思ったのだが、そんな29歳時のバルドーと比較しても、『素直な悪女』の22歳のバルドーは、少なくとも私の好みとしては、魅力に劣っていた。

若さのせいか、顔に張りがありすぎて、頬のラインなどに、変に子供っぽさを感じられた。魅力的なボディーラインは別にして、顔自体は「イマイチ」だと、私には感じられたのだ。それに、もともと私は、目鼻立ちのはっきりしすぎた顔は好みではないのだ。

そんなわけで、私が長らくバルドーの顔の印象を持っていなかったのも、きっと昔から「好みではなかった」ので、記憶に残らなかったのではないかと、今にしてそう気づいたのである。

ともあれ、本作『素直な悪女』は、今となっては、特にどうということのない「感じの良い恋愛映画」には仕上がっているものの、最大の売りであるバルドーの魅力という点では、個人的には「物足りない」作品、という評価となったのだ。

「顔が顔が」と、身も蓋もなく連呼してしまい申し訳なかったのだが、私は子供のごとく、女性についても、まず何より「顔」が大事な人なので、どうかご勘弁いただきたい。

で、ことのついでに書いておくと、先日見た日本映画『ジョゼと虎と魚たち』(犬童一心監督・2004年)には、テレビドラマ『のだめカンタービレ』(2006年)で一躍人気女優になった女優、上野樹里が脇役で出演しており、この時の上野は、まだ高校生で映画初出演だったのだが、やっぱり若さのためか「顔がパンパン」だったので、つい「えーっ…」と思ってしまった。

というのも、4年ほど前に見ていた主演映画『サマータイムマシン・ブルース』(本広克行監督・2005年)時の上野は、ずっとスッキリしていて、前年作である『ジョゼ』とは比べ物にならないほどの魅力が感じられたからである。

そんなわけで、女性とは、あるいは女優というのは、若ければ良いというわけでもないし、またたったの1年でも「化ける人は化ける」んだなと、そう感心させられたのである。

(2024年5月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○