落合博満の〈たった一人の真の理解者〉

書評:ねじめ正一『落合博満論』(集英社新書)

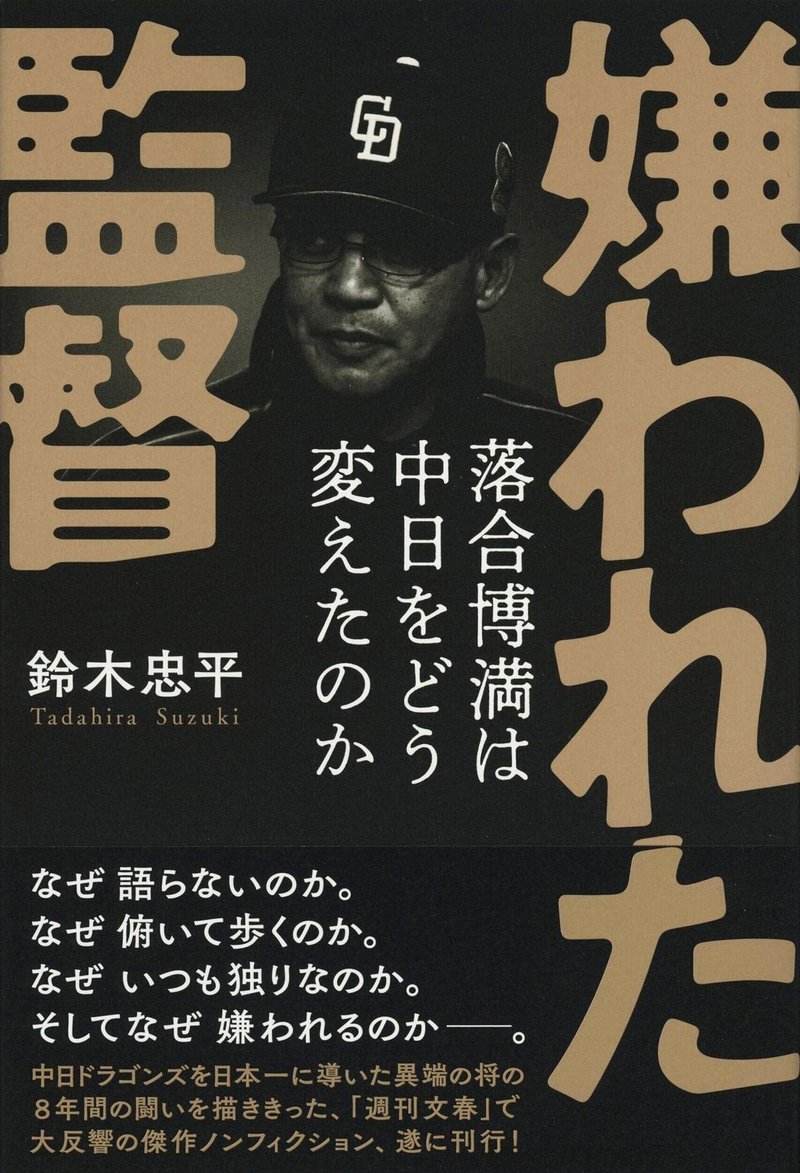

野球ファンではない私が本書を読むことにしたのは、世評高い、鈴木忠平著『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』を読んだからである。

ではなぜ、この『嫌われた監督』を読んだのか。それは、同書について論じたレビュー「もう一つの〈野球狂の詩〉」を読んでいただくこととして、ともかく、世評どおりに同書に感心し、落合博満という男に興味を持った私は、それで満足するのではなく、別の視点からの落合博満論を読んでみたいと思った。一面的な評価というのは、褒めでも貶しでも、つまらないと思うからだ。

著者の「見方」に、ありがたく共感して満足するのではなく、あれこれ付き合わせて、自分の「見方=解釈」を得ないと満足できない。それで本書を手に取った、という次第である。

もっとも私は、野球ファンではないから、もともと落合博満に詳しいわけではない。ただ、同時代人として、落合が「オレ流」で、自分の生き方を通した結果、野球界はもとより、世間からもおおむね「嫌われ者」であったことくらいは知っていた。「オレ流」で我が道を行く落合が、「空気を読んで」「右向け右」の日本人世間から総スカンを食らったというのは、野球に興味がなくても、当時の「空気」として、十分に伝わってきたのである。

だからこそ、落合に肯定的な『嫌われた監督』の後に、さらに、同じく落合に肯定的な本書を読むことに、問題はなかった。もともと、否定的な評価が圧倒的多数なところに出てきた少数意見なのだから、その少数意見の中のバリエーションを確認したかったのである。

評判の著者の書いていることに共感し、それに満足して、「私も同意見だった」みたいなことを考える人というのは、その凡庸さにおいて、おおむね実は「体制順応派」であり、その意味で「反オレ流」に過ぎない。だから、落合に共感するというのなら、そう簡単に「今の権威」を鵜呑みに、それに与してはいけないのである。

○ ○ ○

さて、本書だが、全体的には「落合に関する、ゆるいエッセイ集」という感じである。いくつかの対談や、過去のエッセイなども組み込んで再構成したもので、「長編エッセイ」と呼ぶほどの構築性はない。無論「評論」などと呼べるものでもなく、落合ファンとしての思い込みや主観や気持ちを優先した書き物である。

著者の落合評価は、前述の『嫌われた監督』の著者・鈴木忠平のそれと、大きな違いはなかった。

「落合は、馴れ合わない」「落合は、小さなものの側の人間である」「落合は、とにかく、よく見ている人である」といった具合だ。

ただ、『嫌われた監督』に書かれていなかった部分として私が注目したのが、落合博満の「長嶋茂雄」評価である。本書著者のねじめ正一も、熱心な長嶋ファンであったから、そこは見逃さなかったのだろう。

(詩人・直木賞作家の、本書著者・ねじめ正一)

落合は、長嶋茂雄に憧れて野球を志した人なのだそうだ。そしてそれはプロになってからも変わらなかった。

落合のように「オレ流」で個性的な人なら、当たり前に長嶋茂雄ファンというのは、ちょっと似合わない感じもするし、プロになった頃には、長嶋がどうした、くらいのことを考えていても良さそうなものなのだが、実際にはそうではなかった。落合は、子供の頃の気持ちのまま、長嶋茂雄に憧れ、敬愛し続けていたのである。

ただし、落合は「監督としての長嶋茂雄」を、評価してはいなかった。

長嶋監督は「お客さんを楽しませるために、選手はすべての試合に全力で取り組むのが当然だ」という考えの持ち主だった。

だが、落合は違った。落合は「選手を休ませるのも監督の仕事」だと考えていたので、長嶋の考え方は、監督のものとしては「間違い」だと評価していた。しかしまた、その間違い方は、いかにも長嶋茂雄らしくて、落合はその間違い方に「敬愛を持って納得していた」のである。一一つまり、長嶋茂雄は、監督をやらせてはいけない、特別な人だったのである。

この「監督」観の違いは、たぶん、長嶋が「天才」であり、そのことに十分自覚的でなかったがゆえに、つい、人にも同じことを求めてしまった、という誤りだったのではないか。

一方、落合は、「プロ野球選手」に「ただの人」を見ていたからこそ、厳しい部分は徹底的に厳しくとも、限界のある人間というものに対するいたわりを、見失うことはなかったのであろう。

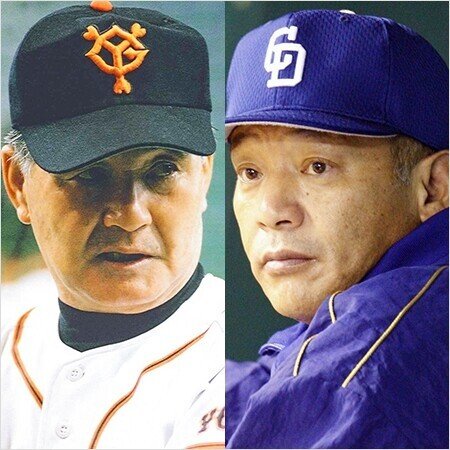

ともあれ、落合は、長嶋監督が、監督としてはダメだと客観的に評価しながらも、しかし敬愛の念は変わりなかったからこそ、乞われて長嶋巨人に移籍した時には「優勝請負人」として「長嶋監督を胴上げする」ためだけに、自分の持てるもののすべてを、長嶋に捧げたのである。そして、その目的を見事に達成して見せたのだ。

つまり、私が本書の「落合博満における長嶋茂雄」を面白いと思ったのは、落合が「客観的かつ冷徹」であり「オレ流」でありながらも、その一方、自分が愛するものには、その身を捧げることも厭わない「情の人」でもある、という点の発見にあった。

その意味では、本書所収の、女優・冨士眞奈美との対談で、富士が紹介している、落合夫人の、落合を全身で守ろうとするその献身ぶりと情の濃さにおいて、この夫婦は、見かけこそ「無口でぶっきらぼうな夫と、にぎやかで派手な嫁」という具合に正反対には見えても、本質的なところでは、やはり「似た者夫婦」だったのであろうと思う。

『嫌われた監督』の方を読んでいると、落合博満という人も魅力をよく伝えているとは思うものの、やはり彼に人生に、ある種の「不遇の影」を見ないではいられなかったのだが、本書を読むと、やはり「この嫁さんがいるだけで、落合は幸せ者なんだ」と、嬉しく思えた。

きっと、真の理解者なら「たった一人いるだけで十分」なのである。

(2022年1月16日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○