ウィリアム・フリードキン監督 『エクソシスト』 : 知的劣化版としての 『ヴァチカンのエクソシスト』

映画評:ウィリアム・フリードキン監督『エクソシスト』(1973年・アメリカ映画) & ジュリアス・エイバリー監督『ヴァチカンのエクソシスト』(2023年・アメリカ映画)

ジュリアス・エイバリー監督による『ヴァチカンのエクソシスト』は、半世紀前に作られた、ウィリアム・フリードキン監督による名作『エクソシスト』の足下にも及ばない、いかにも「堕落したハリウッド」にふさわしい、「通俗娯楽アクション映画」である。

足下にも及ばないどころか、むしろ、積極的に名作『エクソシスト』を「冒瀆」しているとしか私には思えず、その意味では、この作品自体が、「悪魔に憑かれて、堕落した映画」の典型だといっても良いだろう。

私の書くものをいくらかでも読んでくださっている方は、私が徹底した「無神論者」であり、徹底した「キリスト教批判者」であり「宗教批判者」であることを、ご承知いただいているだろう。

だが、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』に関しては、私は、心からの絶賛を惜しむものではない。

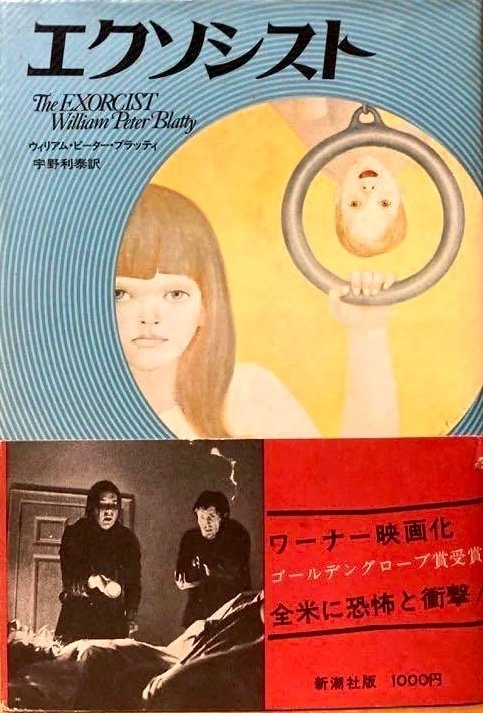

十代前半でこの映画を初めてテレビ鑑賞し、それからずっと経って読書家になった私は、あらためてウィリアム・ピーター・ブラッティの同名原作小説を文庫本で読み、これにも感動し、蒐書家として邦訳初版初刷本を探して手に入れたほどだった(映画を視たのは劇場公開数年後の1970年代半ば。原作本を読んだのは1990年である)。

なぜ、私がこれほど、この映画『エクソシスト』に惚れ込んだのかといえば、それはこの作品が、「宗教」や「オカルト」を描いたものではなく、「自己犠牲としての人間愛」を描いた作品であり、「人間精神における、善と悪の内的葛藤」を、「悪魔との戦い」というかたちで「象徴的に描いた」作品であると、そう直観したからだと思う。

そしてこれは、今となって初めて気づくことだが、フリードキン監督の『エクソシスト』が、このような作品であり得たのは、長く続いた「ベトナム戦争」に対する反戦運動が盛り上がった時期、アメリカが最も「自己批判的に良心的」であった時期の作品だったからではないだろうか。

つまり、『エクソシスト』における「悪魔」とは、決して単純な「悪」でもなければ、「敵」でもない。それは「自分の中にあるもの」だと理解されていたからこそ、その「悪魔と人間との戦い」は、決して単純な「勧善懲悪の物語」に回収されることはなかったのである。

実際、同じ時期には、後に「アメリカン・ニューシネマ」と呼ばれることになる、今から見ると「アメリカ映画らしからぬ、一群の映画」が作られたのだが、これらに共通しているのは『反体制的な人間の心情を綴った』作品であり、しばしば、その「ラストは悲劇的なもの」であった。

つまり、「アメリカン・ニューシネマ」は、自らを「正義の立場」において、異なる立場の存在を問答無用で「悪」と名指し、「勧善懲悪の論理」で敵を殲滅して恥じない、傲慢な祖国アメリカの論理を批判した作品だったと、そう理解することが可能であろう。

だとすれば、同じ時期に作られた、フリードキン監督の『エクソシスト』においても、単細胞な「勧善懲悪の物語」など、描かれるはずもないのである。

なぜ、悪魔は「無垢な少女」に、とり憑いたのだろうか?

それは、「少女のおかれた環境」と切り離して、単純に「悪魔を排除しさえすれば、それで済む」ということなのだろうか?

少女を救うべく「悪魔祓い」に挑んだ、老練なメリン神父と、補助役の若手カラス神父の二人は、「父と子と聖霊」(の神)の御名において、「悪魔」に対して、少女の肉体から出ていくことに命ずる。

ところが、「悪魔」もさるもので、彼は神父たちに対して、恐怖による威嚇が効かないと見てとると、次は、より巧妙な「心理戦」を仕掛けてくる。

神父とて人間なのだから、過去には「あやまち」を犯しているだろうし、それだけではなく日々、小さな「罪」を犯しているだろう。例えば、

『あなたがたも聞いているとおり、(※ 私たちは、神から)『姦淫するな』と命じられている。 しかし、わたし(※ イエス・キリスト)は言っておく。みだらな思いで他人の妻を見る者はだれでも、既に心の中でその女を犯したのである。 もし、右の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出して捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に投げ込まれない方がましである。 もし、右の手があなたをつまずかせるなら、切り取って捨ててしまいなさい。体の一部がなくなっても、全身が地獄に落ちない方がましである。』

(「マタイによる福音書」5:27-30 新共同訳)

平たく言うなら、(婚姻関係にはない)他人を「目で犯しても、それは罪である」ということだ。

しかし、言うまでもなく、人間には「性欲」があるのだから、男女を問わず、そんな目で他人を見ることはあるだろうし、厳密にいえば、生の人間ではなくても、例えば「映画」などの中の、ことさらにエロティックな人物に対してさえ、「目で犯す」ならば、それはやはり、「原理的」には「罪」だということなのだ。

だが、そんな「罪」を犯さない人間など、存在しないと言っても、決して言い過ぎではないだろう。

もちろん、「現実のキリスト教」では、この「聖書の言葉」について、いろいろと「解釈的な希釈」が試みられてきた。

だが、その結果、近年になって初めて、長らく隠蔽されてきた「神父による、信徒児童に対する性的虐待」事件が、世界的な規模で明るみに出て、当時のローマ教皇(法王)であったベネディクト16世がその対応に苦慮し、異例の「生前退位」をするなどという事態にまで立ち至ったのである。

ともあれ、聖書をまっすぐに読むならば、私たちは「生きているだけで、罪を犯している」存在だということになるのだから、地獄に落とされないためには「キリスト教に帰依して、(告解などによって)罪の赦しを受ける」ことをしないわけにはいかない、という理屈になる。

で、ここで話を、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』にもどすと、悪魔は「神父といえども人間であるからには、日々、小さなものではあれ、罪を犯している」という事実を知っているので、誰もが持っている「過去のあやまち」や「日々の罪」を突いて、神父たちを動揺させ、「神への信頼」を揺るがすことにより、彼らを撃退するだけではなく、自身の側に取り込もうと仕掛けてくる。『エクソシスト』において、悪魔にとり憑かれた少女が「性的な言葉」を吐いて、神父たちを挑発するのは、単なる「性的な誘惑」などではなく、「聖書の記述」に基づいた、非人間的な「完全主義(潔癖主義)」への攻撃だったとも言えるのである。

そして、悪魔のこうした「心理攻撃」に動揺する若いカラス神父に対して、老練なるメリン神父は「悪魔の言葉に、耳を貸してはいけない」と、強く戒める。これは無論、前記のような「悪魔の狙い」を見抜いているからなのだが、しかし、

一一なぜ、悪魔の言葉に耳を傾けた上で、それを論破することをしないのだろうか?

「悪魔の言葉」に耳を傾ければ、必ずそちらに取り込まれるから、頭から「無視しろ」ということなのだろうか? だとすれば、それは「言葉(理屈)の上では、悪魔の方が正しい」ということなのだろうか?

このように問えば、キリスト教徒は「言葉は虚しい。信仰こそが大事である」といった、理屈になっていない「小理屈」を捏ねるのかもしれないが、しかし、それは単なる「盲信」の言葉であり、さらに言えば「独善」でしかないだろう。

そもそも、キリスト教では「言葉は神であった」(ヨハネによる福音書・冒頭部)はずではないのか。

例えば、「ベトナム戦争」において、アメリカは「ソ連のプロパガンダに騙されるな。耳を傾けるな。我々こそが自由と民主主義の戦士であり、正義の使徒なのだ」と、国民や同盟国(西側諸国)に訴えたのではなかったか?

だが、アメリカが、本当に『自由と民主主義の戦士であり、正義の使徒』だなどと言えたものであっただろうか。むしろその言葉こそが、プロパガンダであり、だからこそ、その欺瞞を暴く「敵の言葉」を恐れたのではなかったのか。

たしかに、ソビエト「共産主義」や社会主義諸国だって、決して「正義」ではあり得なかったけれど、敵が「悪しき性格を持っているから」といって、では、それに敵対している自分たちの方が「正義だ」などと言えるのか。

無論、そんなことは言えない。「両者が共に、悪」である蓋然性の方がよほど高く、「ベトナム戦争」だけではなく「東西冷戦」というのは、どっちが「正義」でどっちが「悪」かなんていう、単純なものでなかったというのは、明白な事実であろう。

だから、アメリカが、ベトナムの「赤化(共産主義化)」を恐れて、ベトナムに介入したというのは、決して「正義と悪との戦い」などではなく、「処女地の奪い合い」であったと理解しても良いのである。

そして、だとすれば、『エクソシスト』や『ヴァチカンのエクソシスト』に描かれた「悪魔祓い」もまた、じつのところ「自然科学」に代表される「近代理性主義」の勢力拡大に対する、「キリスト教=宗教」側からの抵抗戦争なのだとは言えまいか。

「悪魔の言葉に、耳を貸してはならない」というのは、キリスト教原理主義者による「進化論」教育への抵抗と同じことなのではないか。

たしかに「科学」で全てが解決できるわけではないし、「科学」はしばしば大きな過ちを犯すこともある。

だが、だからと言って「やっぱり、宗教が正しい」とか「宗教に依るしか、救いはない」などと主張するのは、「宗教」の側の単なる「既得権益防衛」のための、詭弁なのではあるまいか。

だから私は、「悪魔祓い」などというものは完全に認めないし、科学では解決できず、たまたま「宗教によって救われた」ような事例があったとしても、それをして「宗教が正しかった」とか「宗教には、(心理的なものばかりではなく)物理的な力がある」などとは、寸毫も思わない。

「宗教」は、科学的な証拠を必要としないものだから、要は「蓋然性」だけで、人間にはまだ「理解不能な現象や現実」を、「悪魔(の仕業)」などといった「宗教的現象」の方に回収しようとするのだが、そんなものは所詮、「聖母像が血の涙を流す」といった「奇蹟」と同様の、ばかばかしい心理的な「まやかし」でしかないのである。

○ ○ ○

したがって、私が、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』を高く評価するのは、「キリスト教の神が正義で、悪魔が悪」であるとか「近代的理性主義は万能ではなく、信仰こそが真の力を持つ」といったことを描いているのではなく、「宗教」を超えた「自己犠牲的なヒューマニズム(人間愛)」を描いており、無垢ではあり得ない「人間の中の善悪の葛藤」を描いた、「リアルな作品」だったからである。

だから、それに比べると、『ヴァチカンのエクソシスト』は、ストーリーや道具立てこそ『エクソシスト』を踏まえ、それに「CG」や「ワイヤーアクション」などの新技術を導入して、「見た目の派手さと娯楽性」を高めてはいるものの、その「精神性」は、きわめて幼稚な「勧善懲悪のヒーロー物語」の域へと、退行してしまっている。

『ヴァチカンのエクソシスト』のジュリアス・エイバリー監督も、絶対に、フリードキン監督の『エクソシスト』を観ているはずなのだが、『ヴァチカンのエクソシスト』には、フリードキン監督の『エクソシスト』に対する「敬意」というものが、かけらも感じられず、それどころか「『エクソシスト』を、今風にバージョンアップしてみました」的な、「ネタを弄ぶ」がごとき「軽薄さ」のみが感じられるのである。

もちろん私は、「娯楽映画」を否定するものではない。

だからこそ、予告編を見ただけで、『ヴァチカンのエクソシスト』が、フリードキン監督の『エクソシスト』とは比較するべくもない、「単なる娯楽映画」だとそうわかった上で、「娯楽映画」として、同作を楽しみに行ったのである。

だから、「娯楽映画」として、わりきって観るならば、「まあまあの作品」だと評価することできないわけではない。

しかし、私が我慢ならないのは、フリードキン監督の『エクソシスト』を知っていながら、この誠実な作品を愚弄し、冒瀆するかのような、その「制作姿勢」なのだ。

なぜ、「娯楽作品」でもかまわないから、もうすこし「先行作品」への敬意あるものに、できなかったのか?

だが、これは「できなかった」のではなく、自覚的に「そうしなかった」のだ。

「敬意」を払えなかったのではなく、意識的に「敬意を払わなかった」のであり、要は、フリードキン監督の『エクソシスト』を、ネタにして弄び、嘲弄し、積極的に「冒瀆した」のである。

では、なぜ、わざわざそんなことをしたのかと言えば、それは、一一ジュリアス・エイバリー監督に、「悪魔」が憑いていたからだ。だから、「人間愛」を語る作品を、積極的に「冒瀆」しないではいられなかったのである。

では、ジュリアス・エイバリー監督に憑いていた、その「悪魔」の名前は、なんだろう?

この時代の世界は、この「悪魔」の跳梁跋扈を許し、世界を滅亡の淵へと追いやろうとしている、というのは、もはや誰もが知っている「現実」なのではないだろうか。

私たちに、この強力きわまりない「悪魔」に対抗する武器があるとしたら、それは、いくら「ナイーブ」呼ばわりされようとも、やはり「自己犠牲的な、他者に対する愛(ヒューマニズム)」しかないのではないか。

私たちは、「悪魔」の言葉だけに耳を傾けて、欲望を満たすだけの安楽に、わが身を委ねるべきではないだろう。

無論それは、簡単なことではないのだけれども、命を賭して「悪魔」と闘った、メリン神父やカラス神父に学ぶべきことは、きっとあるはずなのである。

(2023年7月20日)

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・