桐野夏生『夜の谷を行く』 : 〈思想と肉体〉あるいは「理想と実存」

書評:桐野夏生『夜の谷を行く』(文春文庫)

私は、昭和37年(1962年)生まれなので、全共闘世代ではない。

子供の頃のかすかな記憶として、テレビで「東大安田講堂事件」(1969年)や「あさま山荘事件」(1972年)のニュース映像を視たように思うが、後から補完された部分も少なくないだろう。いずれにしろ、それは一種のスペクタクル映像として見ていただけで、その意味するところがわかっていたわけでないのは確かだ。

全共闘が敗北しさった後の私たちの世代は、「しらけ世代」とか「三無主義」などと呼ばれたし、事実そうした冷めた現実主義的個人主義に支配されていた。それは、まだ幼い頃に、時おりニュース報道されていた、過激派セクトによる「爆破テロ」「飛翔弾テロ」「内ゲバ」事件といったものによって醸成された、「反政府・政治運動」への嫌悪と軽蔑の情の故であったように思う。「左翼って、何をやってるんだ? 馬鹿馬鹿しい」一一そんな感情である。

また、「社会」や「(第三)世界」などといった大問題は、自分には縁のないものだと感じられたし、実際、いま思えば、日本がいちばん豊かな時代でもあったのだから、そうした社会問題に真剣に向き合う必要もなかった。

私は、アニメやマンガをで育ち、オタク的な趣味人として成長したし、その過程で本を読むようになり、ミステリ小説にハマり、その中で出逢ったのが、笠井潔という元全共闘の作家(小説家・評論家)であった。

私は、笠井潔の第1著作であるミステリ小説『バイバイ、エンジェル』に衝撃を受け、どっぷりとハマり、笠井潔のファンになった。彼の著作を片っ端から読む中で「左翼思想」「マルクス主義」「全共闘」といったことの知識を蓄積していきながらも、次第に笠井の言動の矛盾に反発を覚えるようになった。そして最後は「笠井潔葬送派」を名乗って、笠井の言動をネット上で批判するようになった(かつて笠井潔は「マルクス葬送派」を名乗っていた)。

笠井潔本人とは、それ以前に面識を得ていたから、私の声は確実に笠井本人に届いていたはずだし、それでも飽き足らず、笠井が当時選考員を努めていた「創元推理評論賞」(選考委員:笠井潔、法月綸太郎、巽昌章)に「地獄は地獄で洗え:笠井潔批判」を投じたりした。

もちろん落選し、笠井本人には黙殺されたが、選評で法月綸太郎から『これを読んだ笠井委員は、怒り心頭に発して、破門を言い渡したしたそうである。』という言葉をいただき、その選評について、私は自身のネット掲示板で「笠井潔のファンではあったけれど、弟子に入った憶えはないので、破門のしようはないだろう」という趣旨のコメントを付したりもした。私は、法月や巽とも面識があった。要は、立場は違っても、彼らとは同世代のミステリマニアだったのだ(同じ関西居住でもあった)。

当時、ブームのまっただ中にあった「新本格ミステリ」界隈に、年長者の小説家であり理論家として後から食い込み、いったんはミステリ界を理論的にリードするイデオローグとなった笠井潔も、その後、自らの奢りに発した、さまざまな「舌禍事件」を経て、ミステリ界から実質的に「葬送」されてしまい、私の10年余にわたった「笠井潔葬送派」としての仕事も、おのずと終焉を迎えた。私が、ミステリという文芸ジャンルに興味を失ったのも、笠井潔が日本のミステリ界から実質的に退場したからに他ならない。

しかしながら、笠井がいなかったなら、私が文芸評論書や思想哲学書といった硬派の書物に親しむ機会も、ずっと遅れていたことであろう。私がそれらを読みはじめたのは、笠井潔と対決するには、是非ともそのあたりの知識が必要だったからであり、いわば必要に駆られてのものであった。だがまた、その結果として、「社会」や「日本の歴史」や「世界状勢」について、私の窓は開かれもした。そして、こうした意味で、今の私があるのは、笠井潔のおかげだとも言えるのである。

○ ○ ○

で、ここまでが前置き。

私が、本作『夜の谷を行く』を読んだのは、先日、ひさしぶりに笠井潔の評論集『例外状態の道化師 一一ポスト3・11文化論』が刊行され、そこに収められた9本の書評の一つが、本作を扱ったものだったからである。

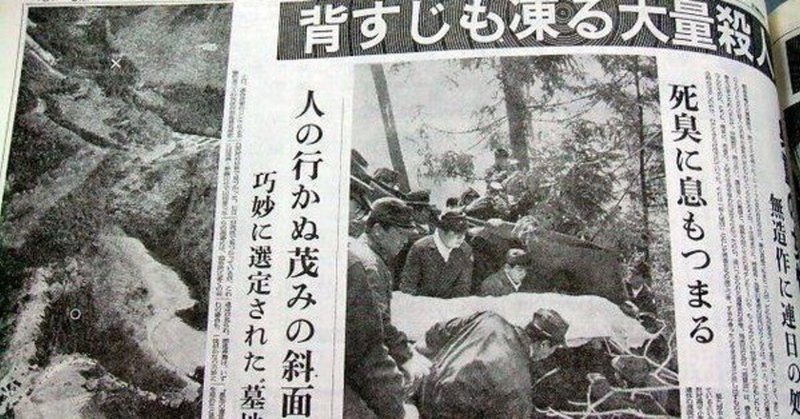

『山岳ベースで行われた連合赤軍の「総括」と称する凄惨なリンチにより、十二人の仲間が次々に死んだ。アジトから逃げ出し、警察に逮捕されたメンバーの西田啓子は五年間の服役を終え、人目を忍んで慎ましく暮らしていた。しかし、ある日突然、元同志の熊谷から連絡が入り、決別したはずの過去に直面させられる。』

(本書・「BOOK」データベースより)

笠井潔にとっては「連合赤軍事件」は、作家としての原点とも呼べるものなので、この作品に描かれたものに、どう反応するのか、そこに興味があった。

前述の『バイバイ、エンジェル』もそうだが、そのあとに刊行された笠井の最初の評論書『テロルの現象学』も、理想を追求していたはずの全共闘運動が、やがて本書で描かれる「山岳ベース事件」のようなグロテスクな様相を呈したあげく崩壊していったのは「何故なのか」を問うた作品だった。そして、笠井の解答は「観念が人に憑く」というものだった。

たしかに、かつての「左翼運動」には、そういった側面が強くあった。

本作でも間接的に描かれるとおり、「理想」が理論化され「教義」となり、それへの絶対服従と献身が求められた結果、人は人以上のものになることを求め、求められる中で、「建前と本音」の極端な乖離が発生して、一部の理論的指導者が教権的怪物と化し、人間を人間として扱わない「残酷な悲劇」をひき起したのである。

しかし、本作の画期性は、これまではいかにも「男性的=観念的」に扱われてきた「山岳ベース事件」あるいは「連合赤軍事件」について、「女性の視点」を持ち込んだ点にあろう。

そして、そこから浮かび上がってくるのは、本作で描かれた女性たちもまた多分に「悪しき観念化=悪しき男性化」を被っていた、という事実だ。そのために、いま聞けば、非人道的かつ馬鹿馬鹿しいような「計画」を、大真面目に実行しようとしていたのである。

本作のラストで描かれるエピソードは、そうした「観念性」に対立する「ひとつの救済の光」であろう。

「命」は、観念の桎梏から逃れるための、たしかな希望であり、この現実世界と個々をつなぐ「へその緒」のごとき、最後の頼みの綱なのである。

初出:2020年11月26日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○