小林秀雄 『戦争について』 : 戦時における「時局迎合と 俗情との結託」

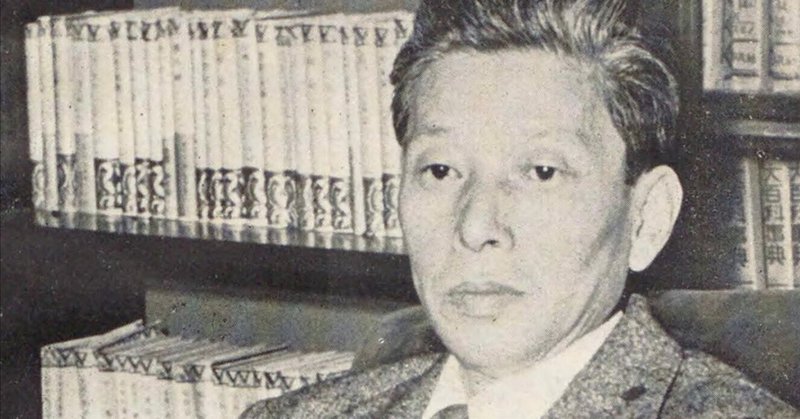

書評:小林秀雄『戦争について』(中公文庫)

これまでは「小林秀雄の恥部」として、全集には収められていても、文庫化はされなかった「戦時中の文章」を、セレクトしてまとめたアンソロジーが本書である。

小林秀雄が、いかに「低レベル」の人間かが、とてもよくわかるので、小林秀雄批判派は無論のこと、擁護派にも必読の一書だ。

それにしても「ひどい」。

一一かく言う「小林秀雄ぎらい」の私でも、わざわざ全集(やその端本)を読むほど小林秀雄批判に熱心ではなかったため、読むのはもっぱら、文庫本になっている「代表作」をはじめとしたものに限られていたのだが、本書はそういう「最良の部分」ではなく、「小林秀雄の、人間としての素顔」が覗いた「最低の部分」なのである。だからこそ、今回の文庫化は、じつに「貴重」であり「画期的」なものだと言えよう。

ではなぜ「貴重」であり「画期的」なのかと言えば、それは無論、平時には隠されていた小林秀雄の「素顔」が、端なくも「戦時」において露呈したことを示した資料だからである。「大批評家の仮面」が剥がれて、その「素顔」が露呈しているのだ。

無論、「最悪な部分を読んでも、意味がない」と(言い訳がましく)おっしゃる方もいるだろう。たしかに、「文章の中身の問題」としては、わざわざ「低レベルの文章」を読む必要はない。

しかし、「小林秀雄とは、どんな人間であったのか?」ということを問題にするのなら、当然のことながら「素顔」を知らなくては、お話にならないし、総合的な「小林秀雄論」にもならないのだ。

だから、「情けない素顔」や「卑怯な素顔」からは目を逸らして、白粉の塗りたくられた「舞台上の顔」だけを論じても、ダメなのだ。それでは、「役柄論」にはなっても「演者論」にはならない。「小林秀雄」その人を語りたい人は、四の五の言わずに「まず読め」ということ。評価は、それからなのである。

○ ○ ○

本書には、「戦時中」である「昭和12年(1937年)〜昭和18年(1943年)」までの、「講演記録」などを含めた、小林秀雄の35本の文章が収められており、最後に、戦後に行われた「近代文学」同人メンバーとの座談会が収録されている。

つまり、小林が戦中にどんな発言をし、どんな行動を採っていたかを示した上で、その「戦中の言動」について、戦後の小林はどのような態度を採ったのかを示す、という作りになっている。

もちろん、結論から言えば、戦後の小林秀雄は、戦中に自身の言動について、まったく「反省しなかった」。

本書所収の座談会でのものとされる、小林の次の言葉は、これだけがあまりにも有名なものとなって、批判派からも擁護派からも、しばしば引用されている。

『僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。』

(本書P330「座談 コメディ・リテレール 小林秀雄を囲んで」)

小林がこのように「発言」したのは、戦時中の小林が「時局迎合」的であったのは周知の事実であり、一方、敗戦後に日本の戦争に反対抵抗した人たちの言説が優位になると、戦時中さかんに「時局迎合して、戦争の旗振り役」を演じた知識人の多くが、自身の「戦時中の態度」について「反省」を示した(示さざるを得なかった)からである。

つまり、小林秀雄は、そうした、いわば「当たり前に反省した」人たちとは違って、「俺は反省する気なんかない」と、ハッキリとその「無反省」を表明したのであり、また、だからこそ、ある意味では「口先ばかりの反省」にうんざりしていた人たちからは「さすがは小林秀雄」だと、称賛されもしたのである。

小林秀雄に言わせれば「戦争になったら、祖国の戦争に協力するのは、国民として当然じゃないか」「コスモポリタン的な中立的判断による戦争協力反対などということは、日本国民としてあり得ない話だ」ということであり、そういう非国民なことを言う「奴ら」は、「日本人」であるということの「伝統」や「宿命」がわかっておらず、「祖国」ということの意味もわかっていないから、「戦争」ということの意味もわかっていないのだ、だから反対できるのだと、大筋このような理屈になるのである。

『 戦争に対する文学者としての覚悟を、或る雑誌から問われた。僕には戦争に対する文学者の覚悟という様な特別な覚悟を考える事が出来ない。銃をとらねばならぬ時が来たら、喜んで国の為に死ぬであろう。僕にはこれ以上の覚悟が考えられないし、又必要だとも思わない。一体文学者として銃をとるなどという事がそもそも意味をなさない。誰だって戦う時は兵の身分で戦うのである。』

(P 14「戦争について」)

『 日本に生れたという事は、僕等の運命だ。誰だって運命に関する智慧は持っている。大事なのはこの智慧を着々と育てる事であって、運命をこの智慧の犠牲にする為にあわてる事ではない。自分一身上の問題では無力な様な社会道徳が意味がない様に、自国民の団結を顧みない様な国際正義は無意味である。僕は、国家や民族を盲信するのではないが、(※ マルクス的な)歴史的必然病患者には間違ってもなりたくはないのだ。日本主義が神秘主義だとか非合理主義だとかいう議論は、暇人が永遠に繰返していればいいだろう。』

(P15「戦争について」)

『日本の歴史が今こんなになって皆が大変心配している。そういう時、果して日本は正義の戦争をしているかという様な考えを抱く者は歴史について何事も知らぬ人であります。歴史を審判する歴史から離れた正義とは一体何ですか。空想の生んだ鬼であります。』

(P222「文学と自分」)

しかし、本書を一読すれば、小林秀雄のこうした「断言」(「いざとなったら銃を取る」とか「誰だって運命に関する智慧は持っている」「戦時中の、戦争についての客観的思考は空想の鬼だ」等々)は、なんら根拠の示されない、単なる「放言」でしかないことがわかる。

小林秀雄の評論文を読んだことのある人なら、そして、ある程度の「読解力」がある人なのであれば、小林の評論文というのは「客観的根拠を示して、論理的に主張する」といった類いのものではない、ということを知っているはずだ。

言い換えれば、小林秀雄の評論文とは「レトリック(文飾)」によって「そういうものなのだ」と語っている(決めつけている)だけであり、その「説得力」とは、「小説作品における説得力」と同様、「(論理ではなく)雰囲気で納得させる」態のもの、つまり「うまいこと言う」といった類いのものでしかないのである。

だからこそ、小林秀雄が「唯物論」を嫌い、唯物論的な、言い換えれば「科学的実証」主義的なもの、例えば「歴史学」を嫌ったのも、当然の話。

小林秀雄は、そういう「面倒な(論証)手続き」が嫌いな「文学(的レトリック)」派なので、「そういうことでは、真の歴史はわからぬ」となど偉そうに、わかったような断言をするだけ。

なにしろ自身は、「実証主義」や「客観主義」など「つまらぬ」と斬って捨てた立場なのだから、自身が「実証責任」や「論証責任」を負う気など、さらさら無い。

要は「俺は、そうは思わんから、思わん」と言うだけの話であり、それが彼の言う「文学」的な「歴史像の捉え方」だと、そう開き直って見せるのである。

しかしながら、小林が『僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。』と偉そうに開き直るのは、自身の身の安全が保証されている限りにおいてでしかない。

そんな小林の態度は「煮るなり焼くなり、好きにしやがれ!」と威勢の良いことを言う「チンピラ」と同様のものでしかなく、例えば私のみたいに「じゃあ煮させてもらいましょうか」と言って、本当に煮る準備を始めたりしたら、小林は必ず「それは言葉の綾であり、文学的表現に決まっているではないか」などと、言い訳を始める決まっている。なにしろ、小林秀雄は、戦時にはあっさりと「時局迎合」した人なのだから、「保身」のためなら、前言を翻すくらいのことは、まったく平気の平左な人なのだ。

だからこそ、私のようなに「いや、あなたが 煮るなり焼くなり好きにしろと言ったから、あなたの言葉を尊重して、あなたを煮る準備をしているだけで、なにもあなたを殺そうというわけではありません。殺意など、あるわけもない。ただ、あなたを釜茹でにする準備をしているだけであって、釜に入るか入らないかはあなたの自由だし、入った釜から〝熱い〟と言って出てらっしゃるのも、あなたの勝手です。それで良いんでしょう?」などと、しつこく絡むようなことをされては困る。だから小林は、本書でも二度ほど「単純な人がいちばん怖い」と書いているとおりなのだ。

『複雑で精緻な理論より、簡単明瞭な物の道理の方が恐ろしいものかも知れぬ。それは恰も、持って廻った言動を好む人間より、単純率直な人間の方が恐い様なものであろうか。』

(P 197「批評家と非常時」)

『複雑精緻な理論の厳しさなぞ見掛け倒しなのが普通であります。人間だってそうだ。単純率直な人間が恐いのだ。尤も、それには、所謂複雑な心の持主という様な近代文学者の愛好する人間タイプの退屈さ無力さが、身に沁みて解って来なければ駄目なのでありますが。』

(P 207「文学と自分」)

ともあれ、小林秀雄というのは、「単純」な私に言わせれば「口ばっかりの、ええカッコしいのヘタレ」でしかない。

先に紹介した、戦後における「近代文学」同人メンバーとの座談会において、小林は、左派である他の座談会メンバーによって、「やんわりと」戦争責任を問われている。

本書「解説」に引用された、若き吉本隆明によれば『小林を詰問した』(P336)ということになっているが、実際に読んでもらえばわかるとおり、小林を「文壇の大先輩」扱いにしたままの「腰の退けた質問」など、到底「詰問」と呼ぶには値しない、いかにも「文弱の徒」のそれらしいものだし、当然のことながら、この座談会の内容は「編集されて、残されたもの」なのだから、必ずや「いちばん厳しい」部分として残されたものに違いない。要は、収録されなかった部分では「馴れ合いの飲み会」に近いもの、だったのであろうことは容易に推察できるのだ。

また、そうした「ぬるいお誘い」ででもなければ、小林秀雄だって、わざわざ「吊し上げ」られるために、ノコノコと出かけていくほど「お人好し」ではなかったろう。

しかしまたそれでも、荒正人などは「小林さんの愛というものがわかっていないのではないか(わかっていないから、そのように批判するのではないか)」などと「意味不明な小林擁護」している。私に言わせれば、お前の言う「小林秀雄の愛」って何だよ、という話である。そこが、この座談会では語られていないのだ。

ともあれ、こんな「エセ難詰(総括)座談会」において、小林秀雄は、つい『僕は無智だから反省なぞしない。利巧の奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。』と、開き直って漏らしたことになっているのだが、実はこの「名台詞」も、「座談会の後に書き加えられたもの」でしかなく、要は、座談会の現場では、小林は「この程度の憎まれ口ひとつ叩くこともできずに、言い訳に終始した(あるいは、黙っていただけ)」というのが現実なのである。

そしてむしろ、この真相の方が「いかにも小林秀雄らしい」と、リアリストの私にはそう思えるのだが、さて、いかがであろうか?

『 最晩年の吉本隆明は、「中央公論」二〇一一年六月号の特集企画「私が選ぶ「昭和の言葉」」で、「僕は無智だから反省なぞしない」という言葉を選んだ。小林秀雄が敗戦の翌年に発した、文字通りの戦後第一声である。二十歳の軍国青年だった吉本は敗戦の報に呆然とし、戦時下に熱心に読んできた小林秀雄がいま何を考えているかを知りたかった。戦争中には雌伏していた三十代の文芸評論家たちが創刊した「近代文学」の座談会(本書に所収)に、小林はゲストとして呼ばれる。昭和二十一年(一九四六)の小林秀雄の肉声を、吉本は知ることができた。

「[『近代文学』の]同人はプロレタリア文学系の人たちで、座談会の席上、さまざまな角度から小林を詰問した。そして、日中戦争以来の小林の戦争に対する姿勢を問い質した。

それに対して、小林は「僕は政治的には無智な一国民として事変に処した。黙って処した」と語り、最後にこう言いました

「僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか」。

この江戸っ子言葉は半ば自気味で、こんなことを聞くんじゃないという意味もあっただろうし、反省するのが世論の趨勢で、知識人の反省もあったけれども、それに対する批判でもあって、この言葉の調子にはいろんな意味がこめられていることがわかった。

ぼくは、共産党のように、侵略戦争を始めて負けたのだから反省しなくてはいけないとは思っていなかったから、小林秀雄は自分が考えていることを言ってくれた気がした。それと同時に、もう少し内面的に深く、長く詳しく考えを語ってくれることを期待していたので、はぐらかされたような想いもあって、この小林の言葉は強く印象に残っています」(※「」内は、吉本文の引用)

小林の威勢のいい啖呵からは、吉本の感じた「自嘲」「はぐらかし」「批判」だけでなく、逆襲、牽制、開き直り、悲哀、断言、逆説、不言実行といった、さまざまな声も読み取れる。この小林発言は即興的な物言いではなかった。同席していた埴谷雄高、本多秋五などが後に証言したように、どの発言も小林が速記録に後から書き込んだ言葉である。つまり、よく考え抜かれた戦後第一声なのであり、小林の戦後の全行程をも予感させる切実な発言ばかりだった。』

(平山周吉・解説「小林秀雄、「戦争」に処す一一昭和十年代の生き方」P336〜337)

解説者の平山周吉は、自殺した江藤淳に「最後にあった編集者」として知られ、江藤淳や映画監督の小津安二郎に関する著書があるような人だから、基本的には「古き良き日本の伝統」ということに肩入れするタイプの人ではないかと推察されるが、ここでは比較的中立的な立場であり、小林を「批判もしないし擁護もしない」というスタンスの「解説」をしている。

だが、客観的に言えば、この「現場では吐けなかった、威勢の良い啖呵」を、後から「書き加える」といったところに「小林秀雄の小林秀雄らしい、小心な姑息さ」を見ないではいられない。

周知のとおり、小林は、戦時中の文章の字句を、戦後に書き換えているような男であり、本書に収録されている文章も「戦後改訂版」なのである。

それなのにだ、こんな「後付けのアリパイの言」でしかないものを『よく考え抜かれた戦後第一声』だなどと、まるで立派なもののように評するのは、やはり「インチキ」でしかなく、そんな誤魔化し(美化)は「文学ではない」と、私ならそう言いたい。

純文学誌の元名物編集長にむかって言うのも何なのだが、私は「単純」だから、小林秀雄に倣って、

「僕は単純だから(肩書きに)忖度なぞしない。利巧な奴はたんと忖度してみるがいいじゃないか。」

と言う他ないのである。

一一しかしまあ、これだけでは、本書に示された「小林秀雄のひどさ」は、なかなか伝わらないだろうから、もう少し「具体的」に書いていこう。

なにしろ私は、小林秀雄とは違い「実証性」と「論理的説明」を重視する、唯物論的客観主義者だからである。

○ ○ ○

さて、本書の冒頭に置かれているのは、昭和12年発表の短文「戦争と文学者」である。

これが、本書における「小林秀雄のひどさ」を端的に象徴するものとなっているので、誤解の余地のないように、全文を引用しておこう。

『 戦争と文学者

戦争と文学者についていろいろな感想や論文を読まされる。戦争だからといって文学者の任務に変りがある筈がない。飽くまで冷静に批判的に戦争に処すがよい、そういう意見が悪かろう筈がない。併し自分は戦争について兎や角いっているが、生れてから戦争なぞ一ペんも実地に経験した事はないのだ、という事を忘れては駄目である。

俺は生れてから恋愛というものをやった事はないが、恋愛というものはこういうものであると言ったら笑われるだろう。戦争だって同じ事だ。戦争についてあまり何もかも心得た風な口のきき方は滑稽なのである。

戦争は日常生活の、日常政治の延長の上にあるという戦争理解、そういう理解だけでは少くとも文学者の戦争理解としては不具なのである。今日の戦争は昔の戦争と異って、その動機なり目的なりが複雑になり、文化的色彩が強くなって来た事は確かだが、言語を絶した人間の異常な営みである事に変りはない。

戦争文学を書く為に戦争に行く人はない。併し傑れた戦争文学は、戦争に行った人でなければ出来た例しはなく、将来もそうであるより他はない、という簡単な事実を忘れて了った様な顔で、文学者が戦争について喋る事はよくないのである。

(「東京朝日新聞」昭和十二年十月十六日) 』

「幼稚なレトリック」である。

この時の小林秀雄は、御年35歳の「若造」なのだから、この程度でも仕方がないのだが、問題は、この「程度のレトリック」に、易々と騙される低能人が、昔も今も絶えないという現実だろう。一一と、こう書いただけでは、低能人には理解不能なので、少し具体的に書いていこう。

まず、疑って然るべきは、次の「断言」である。

『戦争だからといって文学者の任務に変りがある筈がない。』

「いや、変わるだろう」「現に変わったじゃないか」ということである。

小林がここで言っているのは「原理原則的な理想論」だから、ついうっかりと「それはそうだ」と納得させられてしまう「お人好しの馬鹿」も少なくないのだろうが、そもそも小林秀雄のような「反理想論」の人が、のっけから「原理原則的な理想論」をカマしてくるところが、すでにペテンなのである。

したがって、ここを読んで「うん?」と引っかからない人は、私がいうところの「読めない人」なのであり、そんな人は、今後「文学」や「批評」や「哲学」などは、語らぬことである。一一と、小林秀雄なら言うだろう。それには私も賛成だ。

『飽くまで冷静に批判的に戦争に処すがよい、そういう意見が悪かろう筈がない。』

たしかにそういう「原理原則的な理想論」が、一般的には『悪かろう筈がない』のだが、そういうものに対して「人間とは、そういうものではない」などと否定的に「断言」するのが、他ならぬ「あんた(小林秀雄)」ではないか、ということである。

(※ なお、ここで言う『批判的』とは、「否定的」という意味ではなく、「検討的」とでもいう意味合いで、肯定否定のどちらか一方のものではない、理性的判断姿勢のこと)

『併し自分は戦争について兎や角いっているが、生れてから戦争なぞ一ペんも実地に経験した事はないのだ、という事を忘れては駄目である。

俺は生れてから恋愛というものをやった事はないが、恋愛というものはこういうものであると言ったら笑われるだろう。戦争だって同じ事だ。戦争についてあまり何もかも心得た風な口のきき方は滑稽なのである。』

「幼稚なレトリック」である。

要は「経験したことのないことは、語るべきではない」つまり「よく知らないことについて語るな」「それは滑稽だ」とのご意見なのだが、これは「経験」と「知っている」ということを、意図的に混同させるレトリックだ。

言うまでもないことだが、「戦争」であれ「恋愛」であれ、「経験」したことのない者が、それを「語る」のは、決して「滑稽」などではない。

こんな幼稚な御託を真に受けるのは、それこそ「経験」に乏しい坊ちゃん嬢ちゃんか、無駄に知識だけを溜め込んだ、頭でっかちの馬鹿だけである。

ここで重要なのは、小林秀雄の説明していない、「経験とは何なのか?」ということなのだ。

例えば、わかりやすく「戦争」の方から説明すると、「戦争経験」とは何なのか、ということだ。

小林はここで『併し自分は戦争について兎や角いっているが、生れてから戦争なぞ一ペんも実地に経験した事はないのだ、という事を忘れては駄目である。』と書いて、自分自身は、実際に鉄砲を担いで戦場に行って、殺し合いをしたことがないし、他の論者の日本人も、皆そうなのだから、どいつもこいつも「知ったかぶりせずに黙れ」と、こう言っているのだが、しかし、小林は、結局のところ、終戦を迎えるまで、そうした意味での「戦争経験(体験)」を一切しないまま、本書1冊にまとめた以上に多くの、「戦争について」の文章を、「知ったかぶりで書いた」のである。それこそが、まさに「滑稽」ではないか。

だが、それはかまわない。私が小林を「滑稽」だと嘲笑するのは、小林が、あっさりと「自己矛盾」を露呈してしまう、そのお粗末さに対してであり、小林が言うところに「未経験者」が「戦争を語る」ことの方ではないからだ。

つまり、「戦争経験(体験)」とは、何も「鉄砲を担いで戦場に行き、殺し合いをすること」とは限らない、と考えるのである。

例えば「参謀本部で指揮しているだけの将軍」だって「戦争体験」はしているし、「前線に行くことなく終戦を迎えた兵隊」のそれも「戦争体験」だし「敵と戦わないまま、飢えや疫病や無意味な行軍に苦められた兵隊」の経験も「戦争体験」だし、「従軍慰安婦」や「徴用工」の経験も「戦争体験」だし、「戦場には行かなかった、銃後の女子供における空襲体験や飢餓体験」も「戦争体験」なのだ。

つまり「戦争体験(経験)」とは、経験不足の小生意気な若造である小林秀雄が言うほど、単純なものではなく、「戦争に関わる体験」は、すべて「戦争経験(体験)」であって、「それだけでは戦争体験(経験)とは言えない」というような「線引き」は、実質的には不可能なものなのである。

したがって、直接の実戦的な「戦争体験(経験)」が無く、あくまでも「書物に学んだ」だけの人にも、「戦争を語る資格」はあるし、それ自体は「滑稽」でも何でもないのだ。

そんなことを言い出したら、そもそも学問は成立しないし、それに加えて、文学者が学者であっても、別に矛盾でもなんでもないのである。つまり、文学者が「戦争」を語るのも、大いに結構なこと。問題は「誰が語るか」ではなく、「語られたことの中身」なのだ。

だから『生れてから戦争なぞ一ペんも実地に経験した事はない』者が『戦争について兎や角いって』もかまわないし、他ならぬ「小林先生」自身も、『生れてから戦争なぞ一ペんも実地に経験した事はない』くせに、『戦争について兎や角』言いまくるようになるのである。

したがって、「直接的な戦争体験を持たない者は、黙っていろ」というのは、所詮「子供騙しの恫喝レトリック」に過ぎないのだ。

で、ついでに説明しておくと、「恋愛」についても事情は同じである。

モテ男の小林先生は、自身の「恋愛経験」が豊かなのだと、暗に自慢したいようだが、そんな恋愛体験などいくらしたところで、それ即ち「恋愛を理解している」という証拠にはならないというのは、「文学」的な常識である。それとも、小林先生は「経験主義的な私小説主義者」なのであろうか? そんなことはあるまい。

普通に考えて、「恋愛」観というものも色々であり、「恋愛」に憧れながらも、だからこそ「恋愛」に臆病であり、その結果「恋愛経験」に乏しい人の、優れた「恋愛小説」などといったものだって、現にいくらでもあるのだ。それが「文学」なのである。

だから、そんなに「恋愛経験」が豊富だと言うのなら、「優れた恋愛小説でも、たんと書いてみせるがいい」と、私などは思うのだ。

そんなわけで『俺は生れてから恋愛というものをやった事はないが、恋愛というものはこういうものであると言ったら笑われるだろう。』とのことだが、そんなところで笑う小林秀雄の方が、馬鹿なのだ。

大して「やった事」もないのに、あえて「恋愛」を語ろうとするからには、「体験」を超えた「恋愛」の真理を掴んでいるという自負を、その人が持っているからかも知れず、それならまずは、その「意見(見解)」とやらを聞いてみなければ、話にならない。

そして「経験もないのに、立派な恋愛論が語れる」のなら、それは「端倪すべからざる見者」だと、むしろ感心すべきなのだし、聞いてみて実際に「陳腐な恋愛観」だったら、その時初めて、笑ってやればいいのである。私がここで、小林秀雄の「経験至上主義論」を嘲笑っているようにだ。

したがって、

『俺は生れてから恋愛というものをやった事はないが、恋愛というものはこういうものであると言ったら笑われるだろう。戦争だって同じ事だ。戦争についてあまり何もかも心得た風な口のきき方は滑稽なのである。』

などというのは、子供騙しの「幼稚なレトリック」に過ぎないのだ。

この程度の「カマシ」を真にうけて「やっぱり、経験が大切だ!」などと言い出すのは、幾つになっても「経験不足の阿呆」でしかないのである。

なお、本書の「Amazonのカスタマーレビュー」には、その種の馬鹿の実例が掲載されているから、読者の皆様は参考になさるのもよろしかろう。

『戦争は日常生活の、日常政治の延長の上にあるという戦争理解、そういう理解だけでは少くとも文学者の戦争理解としては不具なのである。』

なあにが『文学者の戦争理解としては不具なのである。』だ。この程度のレトリックしか弄せない三流が、と私は思う。

そもそも「文学者文学者と、威張るな文学者」なのだ。文学者が「超能力者」か何かとでも思っているのか、この薄馬鹿が、としか私は思わない。

『今日の戦争は昔の戦争と異って、その動機なり目的なりが複雑になり、文化的色彩が強くなって来た事は確かだが、言語を絶した人間の異常な営みである事に変りはない。』

あのなあ、「戦争」なんてものは、いつの時代にだって『言語を絶した人間の異常な営み』でもあれば、「よくあること」でもあるのだよ、小林くん。

『 戦争文学を書く為に戦争に行く人はない。併し傑れた戦争文学は、戦争に行った人でなければ出来た例しはなく、将来もそうであるより他はない、という簡単な事実を忘れて了った様な顔で、文学者が戦争について喋る事はよくないのである。』

いや、それは、君がろくに本を読んでいないからだよ。

まあ、君は「昔の人」だから仕方がないと、情けをかけてやってもかまわないが、「戦争体験のない作家」による「優れた戦争文学」はあり得るし、事実、存在する。

逆に、たいへんな「戦争体験」したからといって、「優れた戦争文学」を書けるとは限らない、というのは「わかりきった話」でしかなく、それこそが「文学の妙味」なのだよ。

ここでの小林くんは、妙に「自然主義的私小説」主義者の如き「実体験主義」を称揚してるのだが、その結論が、

『文学者が戦争について(※ 軽々に)喋る事はよくないのである。』

というのは、要するに、「戦争はすでに始まっているんだから、つべこべ言わずに、戦争に協力しろ!」と、そう言いたいだけなんだろう。

ならば、率直にそう言うべきではないのかな? そういう芸のない率直さが、君の「個性」でもあれば「芸」ではないのかね。

つまり、「反省したくないから、反省なんぞしない」という「わかりやすさ」が、君の「売り」なんだから、こんな「幼稚なレトリック」を弄して、みずからの「化けの皮」を剥ぐこともあるまいと思うのだがね、私は。

一一と、こんな短文ですら、こんな具合に「ツッコミどころ満載」なのが、「戦時中の小林秀雄」なのである。

だから、「戦時中の小林秀雄」をこんな調子でナマスに切り刻んでいったら、1冊の本ほどにもなってしまうので、あとはいくつかの目立った特徴について指摘するだけで、今回のところは勘弁してやることにする。

小林が「戦後も反省しなかった」というのは、すでに紹介したとおりだが、本書を通読すれば分かるとおり、小林は、戦中すでに何度も、「無反省」を標榜している。つまりこの人は、元から本質的に「無反省」の人なのだ。

『 文学に興味を持ち出して以来、どの様な思想もただ思想として僕を動かした例しはなかった。』

(P 270「ガリア戦記」)

『読者の思惑なぞは一切黙殺して自足している様な強い美しい形が、文学に現れるのがいよいよ稀になった。』

(P271 同上)

『 自分で以てものをはっきり見て、明確な判断を下せる人間にとってスローガンは要らない。』

(P 279「歴史の魂」)

こんな具合に、「無反省」で良いと、なぜ主張するのかというと、「文学者」は、みずからの信ずるところを貫くべきであり、社会的情勢が変わったからといって、コロコロと態度を変えるべきではない、と大筋このような、例によっての「文学者は」論(という特権者論)によるものなのだ。

だが、こんなものも、所詮は「原則論」でしかなく、現実には、「文学者」だって、反省すべきはすべき時と場合など、いくらでも存在するのだ。

もちろん、本当に考えが変わっていないのなら、反省すべきではない(そもそも出来ない)のだけれども、本書を通読すれば分かるとおり、小林の「戦争観」や「歴史観」は、時を追って変わっている。

つまり、以前の考えは「間違っていた」か「不十分」だったのであり、当然ながら、そのことはご当人も自覚している。

なのに、この「無反省主義者」は、平気で意見を変えはしても、意見を変えたことについて恥じもなければ、過去の「誤り」や「不十分さ」や、それに基づく「(誤っていた)断言」を反省することもないし、撤回することもない。ただ、あいも変わらず「その時その時の持論」を、究極不変の真理でもあるが如く自信満々に、「根拠も示さずに断言」するだけ、なのだ。

つまり、まるで、過去の主張は、無かったかの如き態度で、一貫しているのである

『(※ 「まるで神風だ」といった表現に、日本人の非科学的な感性を見て、否定的に言う人もいるが)神風という言葉は(※ 私に)、索漠とした荒野に一と処、花が咲いているような風景を思い浮かばさせる。

(※ 「神風」という形容を)ことさら感傷的ないい方をして(※ 感情に訴えることで、擁護している)いるわけでもなし、文学的な比喩を用いて(※ 正当化して)いるつもりもない。僕にはそういう風景が、現代の日本文化の一番確かな顔、様々な惑わしい意見やら解釈やらを拭いさった顔のように思われる。少なくともここには迷信もなければ、空想もないのだ。神風という言葉は、僕等の思い附きでもなければ、空想の産物でもない。言わば僕等の長い歴史が鍛錬した僕等のエゴティズムがそれを言わせるのだ。』

(P153「神風という言葉について」)

このように、小林秀雄というのは「当然の批判的な指摘や反論」に対しては、ただ「そんなつもりはない」と否定的に「断言」するだけで、その証拠を示そうとはしないし、自分がこんなふうに「思う」ことは「日本人としての真っ当な感性によるものだ」と「断言」するだけで、どうしてもそう「断言」できるのかの根拠を示すこともない。

ただ、一方的に『(※ 他者の)様々な惑わしい意見やら解釈やらを拭いさっ』てしまって、恣意的に残した、「僕等」の意見が正しいと、そう言い募っているだけ、なのである(※「僕等」というレトリックについては、後で説明する)。

だから、こんな小林秀雄を支持する人というのは、基本的に「ハッタリに弱い人」であり「記憶力のない人」なのだと言えよう。

たしかに「歯切れの良い啖呵」は聞いていて気持ちが良いのだけれど、「しかし、あなたは以前、こうおっしゃっていたのではありませんか? それと、今のご意見とは、矛盾するのではありませんか?」と、そう問い質したくなるのが、まともな記憶力と論理性を持つ人間の当然なのである。

ところが、小林秀雄は、それこそ「いっぺんも反省しない」。

たしかに、いっぺんも意見を変えてことがない人、言い換えれば「経験に学ばず、成長しない人」なのであれば、それも可能なのではあるが、さすがの小林秀雄であっても、否応なく「経験に学ぶし、成長もする」のだから、意見が変わるのは自然かつ当然なことで、むしろ「変わらない」などということは、したくても出来ない、あり得ないことなのである。

だから、過去の自分の発言が「経験不足」による不十分・不完全なものであり、結果として「間違っていた」のであれば、その意見を変えること自体は、なんら間違いではないし、むしろ人は、そのようにして「変わりながら成長していくべき」なのである。

しかし、この際に大切なのは、「過去の自分の発言が間違っていた(不十分なものであった)」という事実を「率直に認めて、公式に反省し、訂正する」ことなのだ。

それが、人様の前に「意見」を提出している「文学者・言論人の義務(発言責任)」なのだが、一一小林秀雄の場合は、それをしない。彼は、

『僕は無智だから反省なぞしない。利巧な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。』

などと開き直って、格好ばかりつけている、筋金入りの「無反省」の人なのだ。

だが、この言葉だって、実は「レトリック」でしかない。

この言葉を、論理的に書き換えれば、こうなる。

「僕は無知ではないが無反省な人間だから反省なぞしない。馬鹿正直な奴はたんと反省してみるがいいじゃないか。僕は小利巧だから(小狡いから)反省なんかしない。したら損じゃないか」

実際、小林秀雄という人は「ペテン師」なのだ。

私が「笠井潔葬送派」を標榜して、数十年来批判している、小説家で評論家の笠井潔が、昔、柄谷行人へのインタビュー(あるいは対談)で、次のような言葉を、笑い話として、ポロッと漏らしてしまったことがある。笠井潔は、かつて小さな新左翼セクトのリーダーであり理論家だった人である。

「セクトの仲間の前で〝理屈なんか、何とでもつく〟と言って、仲間から顰蹙を買ったことがあります(笑)」

で、私は、これを読んで以来「笠井潔は、白を黒と言いくるめる能力に秀でた、自覚的なペテン師であり、そのことは本人も認めるところである」と、繰り返し紹介している。

ところがだ、本書を読んでみると、本書に収められた文章で、小林秀雄は、笠井潔と同じ言葉を二度も書いていたのだ。

『これは理屈はどうとでも附くという見本の様なもので、別にそんな理屈から(※ 歴史に無智な自分が、大学で歴史を教えるということ)始めたわけではない。』

(P 154「歴史の活眼」)

『どうしても気に食わぬ詰まらなさは、そういう曖昧な性質を理論の衣で覆っている処にある。恰も、理屈はどうでも付く、という見本を世間に提供した格好をしている、其処にあるのだろうと思った。』

(P 175「処世家の理論」)

もちろん、小林の場合は慎重に、それが「自分の考え」ではなく、「そう言われるような事例があるのだが」という書き方をしているのだが、一一しかし、こういうことを書く人というのは、まず間違いなく、本音では「俺には、白を黒と言いくるめる能力がある」と、そう思っているものなのだ(なにしろ、私にだって、その能力はある。小林秀雄より上か下かは別にして)。

そして、事実その「白を黒と言い包める」文章の実例が、先に本稿で全文引用した、小林の「戦争と文学者」をはじめとした、小林お得意の「断言論文」の数々なのだ。

「根拠を示さず、自信満々に断言してみせる」というのは「典型的な詐欺師のテクニック」なのである。

「間違いありませんよ。この(有名な)私がいい加減な断言をしているとでも言うのですか? 何なら、詳しくご説明しましょうか? あなたが私の話を理解できないため、子供に物を教えるみたいな、わかりやすい説明をしろとおっしゃるのなら、別にしてもかまいませんが、それを私に求めるのですね?」というのが、小林秀雄の「断言恫喝」であり、「断言レトリック」なのである。

ちなみに書き添えておけば、私の愛する笠井潔は、批評家として「小林秀雄とは比べ物にならない小物」だと一般には思われているが、しかし、その「博識」に裏付けられた「説得力ある論述」は、「無智」な小林秀雄など、足元にも及ばないような「豪壮なもの」である。

笠井の場合、「断言ハッタリ」などという初歩的な手法ではなく、堂々と「擬似正論」を構築して、読む者の前に「どうだ」と突きつけてくるのだから、ペテン師はペテン師だとしても、小林秀雄などよりは「ペテン師として、よほど立派」なのだ。

嘘だと思うなら、笠井潔の評論書を読んでみるがいい。小林秀雄ごときに感心している程度の人なら、笠井に反論することなど不可能間違いなしだと、「笠井潔葬送派」の私が保証しておこう。

閑話休題。ともあれ、小林秀雄は「素朴なペテン師」である。

無論、馬鹿ではないし、それなりの「レトリック」を弄する才能はあるのだが、それだけのことだ。要は、「面白い書き方」をするから、過大評価されているだけの人なのである。

例えば、本書を読んでいて面白いと思ったのは、小林は、本書中で一度も反省しないのに、例外的に反省したような書き方をする際の主語は、「僕は」ではなく「僕達は」になっている点である。

つまり、小林秀雄自身は少しも反省するつもりなどないのだが、「一般の日本人としての読者」には「反省」して「戦争協力」してもらう必要があると考えれば、その時は御都合主義的に、「僕達(日本人)は」という「主語」になるのである。

『 僕等は、みなそうしているのです。僕は、歴史哲学という様なものには、一向不案内であるが、僕等が日常生活のうちで、直覚し体験して保っている僕等の歴史に関する智慧が、不具であるという様な事を信ずる事は出来ませぬ。勿論、(※ 戦争などによる、子供の死によって、歴史というものを直覚する)母親は(※ たしかに)歴史家ではないでしょう。併し、健全な歴史家の腕というのは持っていると考えられるのであって、母親は、自分の身近な歴史に関して、それを少しも過つことなく使っているのであります。』

(P238〜239「歴史と文学」)

これは何を言ってるのかというと「お勉強ができるだけの歴史家なんて、真の歴史など分かってはいない。むしろ、子供を死なせてしまった母親の方が、本当の意味でも歴史を生きており、歴史を正しく理解しているのです」ということであり、要は、学のない庶民を「泣き落とし」で共感させようと思ってやっているペテンなのだが、その際に使う主語が「僕等は」なのだ。

これによって小林は、自分は「歴史家のようなインテリゲンチャ(知識人)」ではなくなく、「皆さんと同じ庶民(感覚で生きている人間)ですよ」と、アピールしているのである。

つまり、「僕達は」という言い方は、「私は皆さんの仲間ですよ」というニュアンスを込めたものであり、言うなれば「親近感」を持たせるための「ひきつけのテクニック」なのだ。

だが、言うまでもなく小林は、本気で自身を「(そこいらにいるような)一般人」だとも、その「仲間」だとも思ってなどいないのである。

小林は、本書で「戦争に協力したがらない文学者や左翼」、あるいは「戦争遂行のためのやり方の拙い政治家」などを批判、いや、根拠を示すことなく、しきりに皮肉ってバカ扱いにしているけれども、しかし、「一般人」つまり「読者」を馬鹿にすることだけは、決してしない。

「毒舌」ということでは、私も小林も同じなのだが、決定的な違いは、私は読者に媚びることはしないが、「小林秀雄は、読者に媚びる」という事実であり、読者を味方につけることで、敵への馬鹿扱いに「共感させる」という手管を使っている、という点である。

つまり「凡庸な一般人」の「私だって本質的なところはわかっている(と思いたい)」という「俗情」につけ込み、それと結託することで、社会的に優位に立とうとするのが、小林秀雄の(少なくとも戦中の)常套的テクニックなのだ。

つまり、小林のこうした「毒舌」とは、「あいつら、本当に馬鹿だよね。皆さんならわかってくれるでしょ?」という「媚びた目くばせ」で、さも「読者のことを、自分と同レベルに頭が良いと思っているかのごとき書き方をする」態のものなのである。こういう点が「俗ウケするペテン師ならではのテクニック」なのだ。

また、だからこそ、どうしても「一般人」に「反省」を求めて方向転換させなければならないと思った時は「僕らは、苦しくても〜しなければならないのだ。」式の「情に訴える書き方」をするわけだが、しかし、すでに縷々説明したとおり、小林秀雄自身は「決して反省しない人」なのである。

○ ○ ○

そんなわけで、前述のとおり、本書の内容に即して細かく分析し、その粗を指摘しだしたら切りがないので、今回は「基本的な部分」の指摘だけに止めておこう。

いずれにしろ小林秀雄自身、まとめて言えば「歴史とは、客観的な事実関係から出てくるようなものではなく、その叙述の中に生き生きと息づいているものこそが歴史である」というようなのことを言って、「日本における右派・保守思想」の源流のひとつである「水戸学」の精華たる『大日本史』(の「列伝」)を絶賛し、ほとんど「小説」と同列に論じて、すっかり「精神主義的な歴史的観」に立ってしまっているような人だから、小林の書く評論文もまた、「天孫降臨の神が、天皇家の祖先である」みたいな、フィクションとしては「面白いけど、事実に基づかない(蔑ろにした)、自分好みのでっちあげ」なのではないかと、眉に唾して読むくらいのことはしてほしいと思う。

『 先日、僕は「大日本史」の列伝を読みながら、こんな事をつくづく感じた。何故、こんな単純極まる叙述から、様々な人々の群れが、こんなに生き生きと眺り出すのであろうか何故、遠い昔の彼等の言うこと為す事が、僕にこんなによく合点出来るのであろう。何んと、彼等は、それぞれいかにも彼等らしく明瞭に振舞い、いかにも彼等らしい必要な事だけをはっきり言い、はっきりと死んでいるか。それに引きかえ、現代の小説に月々新しく登場する何十人何百人の人間は、一体何処に行って了うのだろうか。』

(P 251「歴史と文学」)

知らんがな……。

しかしながら、小林秀雄は、上のように名調子で「うまいこと言う」ので、多くの人は、つい乗せられてしまいがちで、なかなか「眉に唾して読む」のも困難事だろうとは思う。

だが、日本人の「寝言」は、「天皇は現人神」といったフィクションあたりで、もう打ち止めにして欲しい。

もちろん、「戦争」であれ「歴史」であれ「文学」であれ、客観性がすべてではないことくらいは承知しているが、それでも客観性は必須なのであり、小林秀雄の「俺の目は、物事の本質を見抜くんだ」みたいな、願望的自己過信による勢いだけで、出来もしないご立派なことを公言したあげく、その尻拭いに他人を巻き込むのは、勘弁して欲しい。

畢竟、小林秀雄の「ご立派な愛国心」とは、「見者としての肥大した自負」と「卑小な現実的保身」との辻褄合わせの産物でしかない、というのが私の見立てである。

だからこそ彼は、是が非でも「反省できなかった」のだ。

(2024年5月6日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○