なかば無意識に 〈隠蔽される信仰心〉 の危うさ

(※ 再録時註:本稿執筆当時に比べると、世間の「宗教」に対する敷居は、低くなっているように思える。それは、80〜90年代のスピリチュアル・ブームを通過することで、「宗教」や「信仰心」がお手軽なものになったというのがベースにあるのだが、しかし、それに冷や水をかけた、かの「オウム真理教事件」も、今や過去のものになってしまい、ふたたび「宗教の危険性」が忘れられている、ということなのではないか。だが、最近の「安倍晋三元首相射殺事件」と、そこから発覚した「保守系政治家と旧統一教会との癒着」問題などを見ても、「宗教的依存心の危険」は、決して過去のものではないということを、元創価学会員の宗教批判者である私は、くりかえし強く訴えたい。これは、詐欺と同様の問題で、自分には関係がないと思っている人ほど危ない。本当に「関係がない」とそう思うのなら、ひとまず「自分の葬儀はいらない」と遺言するくらいの覚悟は、あって然るべきなのである)

先日「この掲示板「アレクセイの花園」上で〝宗教〟なかんずく〝創価学会〟についての突っ込んだ議論をするのは、興味のない閲覧者には、迷惑なだけなのではないか」と危惧する、好意からのご意見をいただいた。

そこで、私がどうして、こうした話題を「避けないのか」について、少々ご説明しておきたいと思う。

このように危惧されてしまったのは、たぶん、布教目的のサイトならばともかく、それ以外の「趣味的な個人サイト(やブログや掲示板)」で、自身の「信仰」について語られることはほとんどない、という事実があるからではないかだろうか。なにしろ「宗教・信仰」というのは、「機微に触れる」問題だから、積極的な布教の意図でも持たないかぎり、普通は「触らぬ神に祟りなし」だろう、ということだ。

現代の日本社会においても、多くの人は何らかのかたちで「心の拠り所」を求めており、通常それは、「家族」や「仕事」や「趣味」であったりするわけだが、そうした「当たり前」のものでは飽き足らない人も少なくはなく、その結果、心の拠り所を、「宗教」という「日常を超えた絶対性」に求める人も少なからずいる。

科学的合理主義が行き渡った現代において、どうして「宗教」に「救い」や「癒し」を求める人が少なくないのか。

それは、科学的思考や合理的思考が、個々の人を救ったり癒したりしてくれることはなく、それら科学的思考や合理的思考は、個々が所詮は「63億(世界人口)分の1でしかない=かけがえのない1人などではない」という「冷たい現実」しか教えてくれないからだろう。

したがって人は、個々の命(存在)を、個別に絶対化し保証してくれる「超越的な権威」を求めて「信仰」者となるわけなのだが、しかし、現代の日本において「表向き」は「宗教に救いや癒しを求める人」は「(非・理性的で)弱い人」だとみなされがちなので、表向き、人はそれを隠したがるのではないだろうか。

しかし、「宗教者としての信仰者」が「非・信仰者」よりも「(精神的に)弱い」と言えるのかといえば、これは大いに疑問である。

例えば、特にこれといった「宗教」に帰依(入信)していなくても、多くの人は「苦しい時の神頼み」をするものだし、家族や親しい人間が死ねば、葬式をしたり墓を立てたりすることで「自身の心の安寧」をはかろうとする。

つまり、精神的な「救い」や「癒し」を、「宗教」的な「日常を超えた絶対性」に求める人は少なくない、というよりも、じつは、そういう人が大半で、要はそれを「日頃から意識的に」行っているか、「場当たり的に」しか行っていないかの差でしかない、のではないか。

自身が「非・科学的」「非・合理的」なものに、精神的に依存しがちであるという事実は、自己を客観視できる人ほど「自覚」せざるをえない事実であり、それが客観的に自覚できない人でも、自身が危機的な局面に立たされれば、そういうものに「救い」や「癒し」を求めるであろうことくらいは漠然と感じているから、結果としては、誰しもが「自分の信仰心」に多少なりとも「後ろめたさ」を感じており、それに言及したがらない、ということになのではないか。

しかし、「人間精神」の実際を探究しようとする場合、こうした「信仰心」の問題は、避けて通れない「事実」だ。

だからこそ、多くの人は、「信仰」や「宗教」の問題を、「学問的対象」として「まるで他人事のように」扱おうとするのだが、こうした態度も多分に「欺瞞的」なものであり、「非・学問的」な態度だとさえ言えよう。なぜなら、観察対象の評価・記述が、つまり、その「観察者(記述者)」である学者の位置・態度が、まるで「中立・客観的」なものであるかのように「装って」なされてしまいがちだからである。

実際、誰もが「キリスト教信者」であることが「自明の大前提」であった過去の西欧世界でならば、個々の学者の立場を、ことさら云々する必要はなかっただろう。しかし、「表向き」には、「無宗教」者が大半であるとされている日本において、それ故に学者の「中立・客観的(=無宗教)」をも自明のものと考えるのは、ほぼ「無根拠」であり、西欧のそれに比べても「欺瞞的」なものであらざるをえない。

だから、真摯に「信仰」や「宗教」の問題を、「学問的対象」として考えようという人は、自ずと「自身が何者であるか」という大問題について考えるだろうし、それを明らかにするはずだ。また、そうすることで、自身の思考をも、厳格に相対視することが可能になってくる。

だから、私が「批評」を始めた時点で、自己の「信仰心を語る(=相対化する)」というのは、いずれ直面せざるをえない「大きな課題」であった。その問題を直視し、それと対決しないかぎり、私の「批評」は、その根源的な中心に「曖昧な暗闇(隠蔽空間)」を持ち続けざるをえないからだ。

現在、世は「ブログ(ウェブサイト)ブーム」で、かなり多くの人が、この便利なツールをつかって「自己表現」をしている。つまり「私は、このように考える、このような人間です(だから、私を正しく理解し、支持して下さい)」というメッセージを発している。しかし、彼らのこのような「自己紹介」が、どの程度、信頼に足るものか、そこが問題なのではないか。

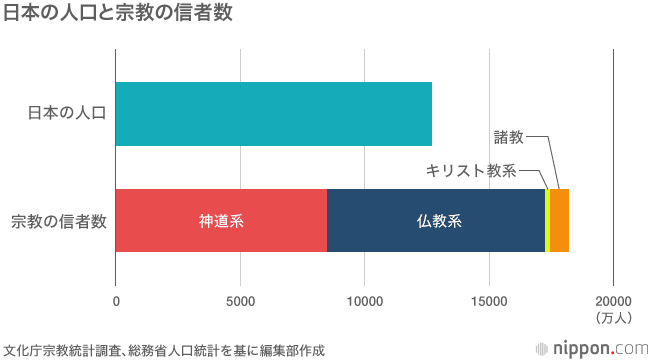

創価学会の公称会員数は1700万人(827万世帯×2)にものぼるとされており、この数字でいけば、おおむね日本人の7人に1人が創価学会員ということになる。しかし、この数字は「入会所帯数の単純累積」であって、実際に今現在も創価学会員として信仰活動をつづけている人の数ではないから、実際には、この十分の一と見ても良いくらいなのだが、一一それにしても、日本人の70人に1人が創価学会員ということになるわけである。つまり、ブログが70あれば、そのうちの1つは、ほぼ確実に創価学会員が開いているブログだということになるのだ。

しかし、日本に「宗教」は、創価学会だけではない。だから、旧来のキリスト教各派、仏教各派に加えて、天理教、金光教、霊友会、立正校正会、PL、大本教、幸福の科学といった宗教団体に所属する信者をすべて合計すれば、やはり日本人の10人に1人は、何らかのかたちで、明確に「信仰」を持っているということになるだろうし、当然、そうであれば、ブログが10あれば、そのうち1つは「何らかの信仰を持っている人がやっているブログ」だということになろう。一一しかし、実際のところ、管理運営者が「自己の信仰」をあからさまに語っている「個人のブログ(サイト)」を、どの程度の頻度で目にするだろうか?

ことほど左様に、日本人の多くは、特定の宗教団体に所属しているか否かにかかわりなく、何らかのかたちで、「宗教」的な「日常を超えた絶対性」に依存しながら、それを隠して「私は、このように考える、このような人間です(だから、私を正しく理解し、支持して下さい)」という、なかば「嘘」のメッセージを発し続け、結果として他人をペテンに掛けている。

したがって、本物の「批評家」たらんとする私としては、そのような「皆と同じこと(=ごく普通の態度)」を採るわけにはいかなかった。他人の心の闇に光を当てていくような行為(批評)をおこなう以上、自分だけが姑息に、こっそりと「闇」を抱え、それを隠蔽し続けることはできなかった。また、その「闇」を抱えることで、それを自己の限界や縛りにはしたくなかったので、私は自らそれを暴き、それを乗り越えて、人が容易には到達しえないところにまで到達しようとしたのである。

このように、「自身の信仰心に触れる」というのは、「自身の弱点(禁忌)」の直視と、それによる「自身の乗り越え」を目指してなされることである。だから私は、自身のこうした(自己暴露的)態度を誇りこそすれ、恥じるべきものだとは思わない。

「理性派」ぶっている、あの作家も、あの評論家も、あの学者も、じつは結構「迷信深い」なんてことは良くある話で、それが一般に、ほとんど表に出て来ないのは、彼らも、多くのブログ主催者と同様に、自身の「根源的な闇」に目を瞑り、それを隠蔽して「私は、このように考える、このような人間です(だから、私を正しく理解し、支持して下さい)」という、なかば「嘘」のメッセージを発し、結果として、他人をペテンに掛けているからなのである。

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・