今敏 監督 『妄想代理人』 : 「少年バット」の正体

作品評:今敏監督『妄想代理人』(2004年・TVシリーズ全13話)

『妄想代理人』は、2004年に「WOWOW」で全13話が放送された、今敏監督 唯一のテレビアニメ作品である。

今敏については、最初に『パプリカ』(2006年)を観て惚れ込み、続いて『PERFECT BLUE』(1997年)、『千年女優』(2001年)、『東京ゴッドファーザーズ』(2003年)と劇場用長編作品を続けざまに見たのだが、正直なところ『パプリカ』以上の作品ではないと感じた。

なにより今敏の作品は、ある意味ではワンパターンの「メタフィクション」であり、46歳の若さで病没することになった今敏の長編作品としては、最後の作品となった『パプリカ』が、良い意味で今敏の総決算的な作品になっていると、そう評価している。

私がなぜ『パプリカ』を最も優れた作品だと評価するのかというと、それは原作小説を大きく改変しているとは言え、筒井康隆の「SF」作品を下敷きにしたことで、これまでの「妄想」パターンを、ある程度、相対化して整理することができた点で、それまでの作品と一線を画すことができたと、そう考えるからだ。

もちろん、私はもともと「メタフィクション」作品が好きだし、「どこまでが現実で、どこまでは幻想(妄想)なのか?」というパターンの作品は大好物なのだが、しかし、それにしても、一人の作家が「同じパターン」をずっと繰り返していれば、最初に接した際ほどのインパクトを受けなくはなるし、大筋のところで、その展開が読めるようにもなってしまう。さらには、同じパターンの作品だと、評価基準は「好み(のパターンか否か)」では済まず、おのずとそこに出来不出来の「優劣」がついてしまうので、個々の作品を純粋に楽しむことが難しいという難点もあったのだ。

だからこそ、その「形式」性において、それまでの作品とは一線を画した『パプリカ』は、今敏の作品として、最も「内容が整理されており、完成度が高い」ものとして、高く評価することができたのである。

さて、今敏にはアニメ作品だけではなく、マンガ作品もあるのだが、私の場合、正直言って今も昔も、そちらにはほとんど興味がない。今敏を研究するための資料としてなら読んでもいいとは思うが、それ自体を楽しもうという気にはならないのだ。

というのも、「メタフィクション」作品、あるいは「どこまでが現実で、どこまでは幻想(妄想)なのか?」というパターンの作品というのは、「活字」で読むか「動画(アニメ、実写)」で見るか、そのどちらかの両極の方が「効果的」であり、「マンガ」は、そうしたものを表現するには「中途半端」な表現媒体だと感じるからだ。

たぶん、マンガの場合は、「オブジェクトレベルとメタレベル」あるいは「現実と幻想(妄想)」といった「階層性のギャップ」を「リアルに表現しにくい」からではないかと思う。

だがまあ、この問題は、ここでは深追いしないでおこう。

前述のとおり、今敏には「マンガ作品」もあるのだけれど、そちらには興味がないし、アニメは、他に「短編」と「コマーシャルフィルム(未公開)」がそれぞれ1本ずつあるのだけれども、そちらにも興味がない。

つまり、残すところで私がずっと気になっていたのは、今敏唯一のテレビシリーズとなった、本作『妄想代理人』だったのである。

では、なぜこれまで長らく本作を見なかったのかと言えば、それはこれまで何度も書いてきたことなのだが、私は「読書」を優先するために、シリーズもののテレビ番組は見ないことにしてきたし、当然のことながら「サブスクリプション」を契約する気もなかった。つまり、私が見るのは「映画館か中古DVDの購入で」という縛りを設定していたため、古いDVDプレーヤーを買い替えることもしなかったから、「Blu-ray」が見られず、『妄想代理人』のDVDはBlu-rayしかなかったので、おのずと見られなかった、とこういう次第だったのである。

それが一昨年、退職したのを機に、映画をよく見るようになったので、とうとう、当たり前にBlu-ray対応であるDVDプレーヤーに買い替えたのだ。だから、見られる環境が整い、今回見ることになったのである。

ちなみに、私がそれまで使っていたDVDプレーヤーは、DVDとVHSビデオカセットの両方が見られるという、今や骨董的な年代物であった。

○ ○ ○

本作『妄想代理人』の「あらすじ(導入部)」は、次のようなものである。

『疲れた現代社会を癒す人気マスコットキャラクター「マロミ」をデザインした鷺月子は心の闇を持っていた。そして、月子に感化された人々が次々に通り魔「少年バット」に襲われ、市井の人々を恐怖へと陥れていく。しかし、幾人も被害者が出て、多くの目撃者がいるにもかかわらず、少年バットは一向に捕まりそうになかった。

少年バット事件を担当する刑事の猪狩慶一と馬庭光弘は、捜査を進める中で、被害者の持つ不思議な共通項に辿り着く。』

(Wikipedia「妄想代理人」)

さて、いきなり本質的なところから書かせていただくと、本作には、当初からの設計図に沿って作ったような「首尾一貫した真相」というものは存在していない、と私は考えている。

つまり、本作は、言うなれば「自己増殖的」とでも呼ぶべき性格を持った作品だったのではないかと、そう考えるのだ。

本作は全13話のシリーズものということで、それまでの劇場用長編とは違い、言うなれば「やりたいことが、いろいろやれる」作品だったということもあって、本作には、今敏のやりたいこと(やり残してきたこと)を「全部ぶち込んだ」感がある。

つまり、本作においては、それが「最優先事項」であって、「辻褄合わせ」は二の次だったのではないかと考えられるのが、本作に「首尾一貫した真相が描かれていない」と見る理由のひとつ目。

次に、今敏の「趣味嗜好」が『「メタフィクション」作品、あるいは「どこまでが現実で、どこまでは幻想(妄想)なのか?」というパターンの作品』というものにあるのは明らかなのだから、そんな人が「当たり前の辻褄合わせ」になど、さほどの意味や価値を感じてはいないだろう、というのも大きな理由である。

もちろん、今敏が「行き当たりばったりのデタラメ」をやったというのではない。そうではなく、「自分の嗜好に忠実に作っていけば、そこにはおのずと独自の理路が発生する」というくらいのことは、あのような作品を作ってきた人なら、当然、考えていただろう、ということである(例えば、本稿を書く私がそうであるように。つまり本稿は、結論もそれへの理路も立てないまま、書き出されている)。

つまり、本作『妄想代理人』に対して、「本格ミステリ小説」のような「機械的な構築性」を求めるのは、そもそもお門違いだし、そうしたものを読み取ろうとする、よくある「考察」なるものは、おのずと「枯れ尾花を幽霊と見誤る」ような錯誤(無内容な過剰解釈)に陥るはずだと、私は考える。

そうではなく、今敏が本作『妄想代理人』でやろうとしたのは、自分の興味があることを、興味の持てるかたちで全部つっこみ、突き詰めていけば、そこにはおのずと「無意識的な整合性」が生まれてくるはずだと、そんなふうに考え、ケチな「辻褄合わせ」なんかはしなかったのではないか、ということである。

だから、本作をして「少年バットの正体はこれだ!」式の「考察」というのは、その最初の段階からして的外れであり、批評の名に値しないものだと思う。

批評とは「推理小説を読んで、犯人を当てる」みたいなものではない。批評がすべきこととは「作者が何を意図したのか」を「当てる」ことではなく、むしろ、作者が「意図せざるところで表現してしまったもの」としての「作品」を読む、ということなのだ。

そんなわけで、私が本作からまず感じたのは、「少年バットの正体」は「揺らいでいる」ということであり、言い換えれば、回が進むほどに「変化していっている」し、その意味で「守備一貫した正体(本質)など無い」ということである。

だから、その「状況に応じて形を変えていく怪物」とでも呼ぶべきものとしての「少年バット」の正体を、「彼を生んだのは、誰それのこうした願望だった」などと説明するのは、「発端」の説明にしかなっておらず、「考察」として浅いと言わざるを得ない。それではほとんど、作品の価値を矮小化することにしかなっていないのだ。

だから私は、本作を、そのような「謎解き」ではなく、「形態観察」的なものとして、以下に論じようと思うのである。

本シリーズを通して見て、まず目立った特徴として気づくのは、全13話のうち、終盤の「第8話〜第10話」の3話分が、本筋から離れた「サイドストーリー」的なものになっている点だ。

これを、どう評価する(考える)のかがポイントであろう。

まず、ごく普通に考えれば、シリーズの制作が後半で苦しくなってきたので、「番外編」的なものを外注で作って、「本編」の質を落とさないようにした、といったようなことだろう。

このように考えれば、たしかに露骨なものではないにしろ、若干、作画レベルが下がっているようにも思えるのだが、しかしそれは、明らかに「本編に劣る」というほどではない。私の印象では、最も作画レベルが低かったのは第5話「聖戦士」であったからだ(それでも、テレビシリーズとしては、標準以上ではあるが)。

つまり、終盤の「第8話〜第10話」を、本筋からいったん離れた「サイドストーリー」的なものにしたのは、今敏監督が意図的に、それまでの「求心的な真相解明物語」的展開の「腰を折った」のではないかと、私は考えるのだ。

『パプリカ』でもそうだが、こうした「妄想」を扱った作品というのは、どうしたって「心理分析」的な「真相解明」を行う傾向になりがちで、その結果、フロイト心理学やユング心理学がそうであったように、真相を謎解きすることによって、「図式化」してしまいがちである。

もちろん、「心理学」は、「占い」の類いではないのだから、そこには論理的に整合性のある「根拠」がなければならない。そうでなければ、「科学」だとは認められないからこそ、問題を「図式」に当て嵌めて「論理性」を持たせることで、「科学的に謎を解いた」ということにもなるのである。

だが、「妄想」ということに強い興味を持つ今敏監督は、当然のことながら「心理学」にも強い興味を持っていたはずだし、おのずと「その限界」も強く意識していて、むしろ「心理学的な整理(図式化・形式化)」に不信感を持っていたのではないだろうか。

つまり「人間の心とは、そんなに単純なものではない」し「人間の認識とは、現実と妄想(非現実)に二分できるほど単純なものではない(むしろ私たちは、個々の妄想(夢)の中に生きているのではないのか)」といったような、かなりラディカルな「認識論」を持っていた蓋然性は、十分にあると思うのだ。

「私たちは、理性的な意識によって、自覚的に行動しているように思っているけれども、実際には、自覚し得ない無意識的な欲動に突き動かされている、人形にすぎない」と、そんな意識を今敏監督が持っていたとしても、少なくとも今敏ファンには、さほど意外な話ではないはずだ。

だとすればだ、今敏監督は、本作『妄想代理人』において、「少年バットという謎の存在を追う二人の刑事」という典型的な「直線的な謎解きストーリー展開」を、後半に至って「わざと破壊した」のではないだろうか。

つまり、線的に進行していた一本道の物語を、いきなり三本道(多視点的なもの)へと変貌させたのである。そして、これが何を意味するのかと言えば、要は「少年バット」の「本質」は、刑事たちが追っていた「一本の筋」の先にだけある、そんなちっぽけなものではなく、もっと「広がりを持ったもの」だということを示そうとした、ということなのではないだろうか。

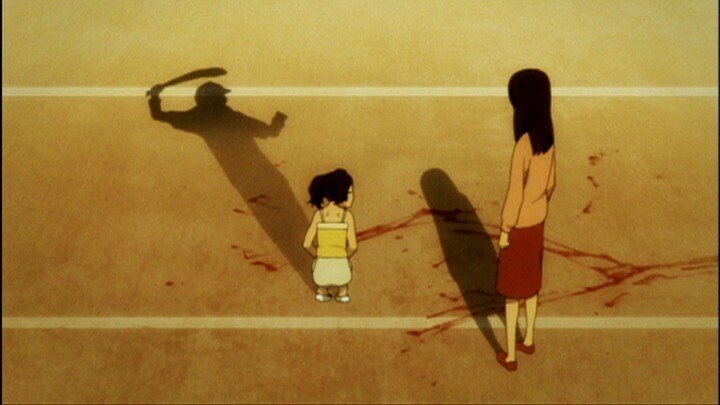

つまり、「少年バット」の正体とは、「人によって違う」のであり、あえて言うなら、「少年バット」とは「集合的無意識の実体化したもの(イドの怪物)」なのではないか、ということである。

だから、全体的な傾向としては「精神的に追い詰められている現代人(現代社会)」という「背景(バックボーン)」があり、そうしたなかで、たまたま、本編に登場するある女性の「罪の意識」が「触媒」的に働いて、「少年バット」という「形を与えた」、というようなことなのではないか。

言い換えれば、彼女は「真犯人」とは呼べず、「少年バット」を、彼女の「追い詰められた罪の意識」が生み出した怪物だとするのは、「問題の矮小化」にしかならない、ということだ。

だから、今敏監督は、物語も後半になってから、わざわざ「話の腰を折る」ことで「真相とは、そんなに単純なものではないんですよ」と、そう伝えようとしたのではないだろうか。「少年バットを生んだのは、彼女ひとりではなく、みなさんもなのだ。無論、その中には、私も含まれている」のだと。

物語前半では、「少年バット」が襲う相手(被害者)に共通するのは「なんらかの意味で、追い詰められていた人」だというところまで、刑事たちは気づく。

だからこそ、「少年バット」の犯行は「そうした窮地から、その人たちを救うための犯行」なのではないか、という逆説的な解釈も出てくるわけなのだが、だとすれば、「少年バット」を生んだのは、前述の女性(一人)だと考えるのは、間違っているだろう。

要は、「少年バット」が形を為す「きっかけ」は、たしかに彼女の窮地だったのかも知れないけれど、しかし「少年バット」を生んだのは、この「ストレスフルな社会」そのものだということであれば、「犯人(の生みの親)は一人ではない」し、「動機」もひとつではない、ということになる。

また、おのずと、「少年バット」の姿も「変化」し得るものとなるのである。

その女性が無意識のうちに「少年バット」を生んだ原因とは、その女性の、ある「罪の意識」だと、物語の終盤でほぼ判明した後、その女性が「少年バット」を生み出すきっかけとなった、その事件が「回想」シーンとして描かれる。

だが、その回想シーンでは、そのとき生まれた「罪の意識」とは直接的な関係のない、彼女の「生理痛」が、なぜか描かれている。

その生理痛がきっかけで、彼女は大きなミスをしてしまい、それで「罪の意識」を持つことになるのである。

で、ここで問題となるのは、物語の「論理的な作り」から言えば、ここで「生理痛」の問題を「新たに持ち出す(付け加える)」必要性は無かった、という点にある。

つまり、彼女が「うっかりミス」から、悲劇を招いてしまい、そのやましさから「嘘」をつき「罪の意識」を抱えてしまった結果、「少年バット」を無意識に生み出してしまった、ということだけで、一応の「つじつま」は合うのである。

なのに、ここでは「生理痛」という「(自己責任を問えない)イレギュラーな要素」を持ち出してきた(追加した)のは、何故なのかと考えると、それはたぶん、今敏監督が「なぜ少年バットは生まれたのか?」という「謎」について「形式論理的な正解」など、与えたくはなかったからではないだろうか。

ただ、たまたま、自然に「生まれるべくして生まれた」ものとして描きたかったからではないか。そのため、彼女個人の問題(と責任)に帰されることを避けた、ということなのではないだろうか。

通俗「心理学」や通俗「精神分析」の「つまらなさ」とは、それがあまりにも単純な、しかし、だからこそわかりやすくはある「形式論理」に陥ってしまう点であろう。

だとすれば、今敏監督は、本作においても、そうした「形式論理」が勝手に暴走して「型通りの作品」になってしまわないように、物語に「あとから、イレギュラーな要素を加える」ことで物語の形式性を「脱臼」させ、物語を開かれた状態へと戻すことで、おのずと、物語が語るところに任せようとした、というようなことなのではないだろうか。

このように考えれば、結局のところ、今敏監督の場合、どんなネタを扱おうと、最後は「今敏節」になってしまうというのも、それはこの人の作品が、この人の「無意識の発露」であれば、それも当然の結果なのだと理解できよう。

一一要するに、今敏監督は「理屈で作品を作りたくなかった」人であり、その意味で「無意識をして語らしめよ(無意識の力を最大に引き出した作品こそが、その作家のベストとなる)」と考える作家だったのではないだろうか(頭でっかちな作りを嫌った、ということ)。

そして、その点とは少し角度を変えたところから指摘しておかなければならないのは、今敏監督の作品に共通している、ある「葛藤」の存在である。

どのような「葛藤」かと言えば、「この現実世界から脱出して、自分本来の世界に帰りたい」という強烈な「ノスタルジー」を漂わせた「回帰的願望」と、それに対抗する「いや、私たちは、苦しくても、この現実(いまここ)を生きていなければならないのだ」という「克己的なリアリズム」との、「相剋的な葛藤」である。

本作を見た人ならすぐに気づくように、本作の二人の刑事のうちの古株のほう「猪狩慶一」がまさにそれで、彼の口癖は「俺の時代は、もう終わった」とか「俺は時代に取り残された人間だ」というようなもので、要は、彼は「本来自分が住むべき、古き良き、心休まる場所」というのを求めているのである。

しかし、彼が「現実の事件」に向き合わねばならない「刑事」であるかぎりは、徹底した「リアリスト」でなければならないから、彼は、この「非現実的」な「少年バット」事件に対しても、あくまでも「リアリスト」として取り組むのだが、それはついに挫折することになる。

また、彼「猪狩慶一」のもうひとつの「葛藤」とは、待望の子供を流産しただけではなく、そのために子供が産めない体になってしまった妻が、彼への申し訳なさから心まで病んでしまい、ほとんど家庭生活が破綻してしまっている、という現実だ。

猪狩慶一は、そんな「現実」から逃げて楽になりたいという願望を抱えながらも、何の罪もない「よくできた妻」を見捨てることなどできず、彼女を励ましながら、現実生活を地道におくり続けている。

だが、そんな真面目で誠実な彼でも、その逃げ道を「仕事」に見出してしまっているというのは、やはり否定できない事実なのだ。

だから、物語の終盤で彼は、自分が望んでいた「昭和ノスタルジー」の世界に入ってしまい、一時は「現実の世界」のことを忘れてしまう。そこでは、彼が欲しかった「娘」も存在しているのである。

だが、現実の世界の方では、自分を見捨てず励まし続けてくれる夫に感謝しながら、しかし仕事から帰らぬ夫を待ち続けていた妻が、ついに病いに倒れる。

そして、その意識が、夫の望んだ「昭和ノスタルジー」の世界にまで別れを告げに来た結果、彼はやっと「こんなところにいちゃいけない」と、その「現実逃避」から眼を覚まして、現実の世界へ戻っていくのだ。

だが、現実の世界では、すで妻は死んでいるし、怪物的なものとして実体化した「少年バット」と、まるで「集合的無意識」の形象化ででもあるかのような「黒い濁流」が、東京を破壊し尽くしていた。

彼は、その風景を見て、呆然としながら「まるで、戦後の焼け跡みたいじゃないか」と呟くのである。

しかしながら、たぶんこの風景が意味するのは、彼を含めた多くの人が、「この現代社会」をどこかで憎んでいたということであり、その破壊は、多くの人の願望が引き起こした「望ましい結果」でもあったのではないか。すべて焼けてしまい、むしろサッパリしたかのような、経済的成長という強迫的な重荷をおろしたかのような風景。

そんな「反時代的な(焼け野原への)回帰」が、所詮は「復興」によって、あっという間にかき消されてしまうもの(幻想)であったとしてもである。

ともあれ、このような「猪狩慶一」の造形を含め、今敏監督の作品はいずれもで「現実世界とノスタルジックな理想世界」の間での葛藤が描かれており、その「どちらが正しい」というような回答は与えられていない。

つまり、今敏監督が描き続けてきたのは、「正解はこれだ」といった、わかりやすいが「安易な答」を提供するような作品ではなく、「願望(欲望)と意志(理性)」に引き裂かれながら、しかし、どちらを捨てることも正しくない、「人間の生」というものの「複雑性」だったのではないだろうか。

だから、「抑圧された願望」とは、決して消滅させられるものではなく、何度でも回帰して私たちを襲い、私たちは、それと戦い続けることで、それと共存していくしかないと、一一そんな「世界観」を、今敏監督は持っていたのではないだろうか。

「少年バット」とは、今も違ったかたちで生きている、私たち自身の「影」なのだと、一応のところ、そう言うだけなら許されるのではないかと思う。

(20024年5月1日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○