コマツシンヤ 『午后のあくび 3』 : さようなら あわこさん。また会う日まで。

書評:コマツシンヤ『午后のあくび 3』(全3巻・亜紀書房)

これまで、いろいろな漫画や小説を読んできたが、完結するのが残念に思えた作品は、そう多くはない。

例えば、何冊にもなる長編漫画や長編小説は、面白ければどんどん読んでいって、読み終えれば「ああ、面白かった」とか「途中までは良かったんだが、途中からダレてきたな」とかいった印象だの感想だのを持つことはあっても、読み終えてこと自体に「残念さ」だとか「淋しさ」といったことを感じた記憶は、ほとんど無いのだ。

どうしてだろうと考えてみると、面白い作品とは言っても、最初から最後まで面白い作品というのは滅多にないし、最初が面白くて読み始め、それなりの面白さがキープされているから途中で辞めることもなく続きの新刊を待ち望んで、またそれを読み続けるというわけなのだが、多くの作品は、そうしたなかで、だんだんと最初ほどの面白さがキープできずに、ジリ貧になってしまうことが多いからではないだろうか。

だから、いちおう最後まで読み終えた作品も、それ以上ダラダラと続くことには期待しないし、作品が完結したのを「惜しい」とも思わない。それどころか、完結を待たずに途中で読むのをやめてしまう作品も、決して珍しくはないのだ。特に、漫画の場合はそうしたことが多い。

小説の場合、何巻にもわたる長編だと、すでに完結したもので、かつよほど評判の良いものしか読まない。そもそも、いくら好きな作家の作品であっても、小説を文芸誌の連載時に読むということはしない主義であり、小説は単行本化されてから読むので、1冊で完結しないような作品は、全編完結してから、それでも評判が良ければ読む、ということにしている。

それでなくても、読みたい本が山のようにあるのに、海のものとも山のものとも知れないものを読むというリスクを引き受ける気にはなれないからである。好きな作家だって、常に傑作を書くなどということは、あり得ない話なのだ。

そして、これは無論、漫画作品だって同じこと。私は、(子供の頃は別にして)雑誌連載は読まないし、単行本になっても、完結してその評判を確認してからでないと読まない。私は決して「暇つぶし」で本を読んだりはしないのだ。

これまでの六十数年の人生で、私が「暇」を感じたのは、せいぜい小学校へ上がる前までで、それからは、いつでもやりたいことがありすぎて、決して暇を持て余すということがない、幸せな人生を歩んできた。

また、そんな私にとっていちばん苦痛なのは、時間はあるのに、やりたいことをやらせてもらえず、それで暇を持て余すという、拷問にも似た時間で、これは「暇だ」というのとは、ちょっと意味合いが違うのである。

ともあれ、例外的には、完結を待たずして読む作品もある。それは、「短編集」や「連作短編集」であり、そうした「一話完結もの」の「シリーズ第1巻」であれば、シリーズとして完結していなくても「試しに」読んでみることはするし、それで面白ければ、続刊を待って、順に読んでいくことになる。このあたりが、完結まで含めて「1本の作品」である「長編」とは、読み方の違うところだ。

だがまた、こうした「短編集」や「連作短編集」の「シリーズもの」であっても、「第1巻」の面白さが、そのまま最終巻までキープされる作品というのは、滅多にない。

だんだんと「ネタ切れ」になったり、「ワンパターンの鮮度が落ち」たりするからだ。ワンパターンが面白い作品もあるのだが、だからと言って、いつまでもそれが面白いというわけではない。やはり、「鮮度が落ちた」というようなことはあって、これは、作者・読者のどちらか、または双方の、悪い意味での「馴れ」によるものなのであろう。

○ ○ ○

ところが、本作「午后のあくび」シリーズは、一巻に数十作の短編を収めているにもかかわらず、この第3巻に至っても、まったく作品の「鮮度」を落としていない。また、それにもかかわらず、このたびの完結となってしまった。

だから、ファンとしては、どうにも残念無念。「まだまだ続けても、大丈夫そうなのに」と、そんな未練を持たざるを得ないかったのだ。

もちろん、だからといって、このままずーっと続けていけば、いくら本作が作者の真骨頂であるところの作品だとしても、いずれは「鮮度」を失っていくことだろう。

人間誰しも歳をとるように、良くも悪くも、人は変わっていくことを避けられないし、それで面白くなっていくことはあっても、それがそのまま作者が死ぬまで延々と続くことなど、まずあり得ない。前述のとおり、同じ面白さをキープし続けることさえ不可能なのであれば、おのずといつかは「下降線」をたどらざるを得ないのである。

だから、本作の場合は、まだまだ「余力」を残した段階での完結を決断したと、そういうことなのだろう。

もちろん、本作の完結を決めた実際の事情など、一読者である私にはわからないし、特に知りたいとも思わない。あくまでも大切なことは、面白いままに完結してしまうという、稀有かつ惜しまれる事実なのである。

だが、無論これは、残念なばかりではない。いうなれば、本作のファンは、本作の「美しい思い出」だけを残しての別れを、作者からプレゼントされた、ということでもあるからだ。

徐々にダメになっていくのを見せつけられた挙句、最後は、完結を惜しむ気にもならず読み終えるとか、完結を待たずにこちらから見放してしまうというような「よくある事態」に比べれば、この「別れ」は、残念なものではあるけれども、ある意味では、作者からの「贅沢きわまりないプレゼント」とも言えるのである。

この、まだ十分に余力を残した完結によって、この「午后のあくび」シリーズは、「浮世のしがらみ」(売れる作品は、干からびるまで絞り尽くすというような、資本主義経済の現実)から切れた場所に、永遠に封印され、美しい思い出だけを残して、読者の胸に生き続けるのだから、こんな贅沢なプレゼントなど、滅多にあるものではない。

私たち「午后のあくび」ファンは、「白玉町のあわこさん」の「のんびりとして不思議な日常」世界を、これから先も、何ものに汚されることなく抱いていくことができる。

それが、実在しない世界であっても、少なくともファンの中に生き続けることが、これで確定したということなのだ。

○ ○ ○

本作については、第2巻が刊行されたおりに、2巻まとめて、Amazonのカスタマーレビューとして、簡単に紹介しておいた。それを転載したものが、次のものである。

このレビューは、コマツシンヤの「作家性」を紹介しようとしたものであり、そのため、近親的な作家性を持つ、小説家の稲垣足穂と、漫画家の鴨沢祐仁を引き合いにだしているのだが、無論、両者を読んでいる人だとしても、それだけで、本作「午后のあくび」の良さがわかるというわけではない。

コマツシンヤが、こうした作家たちから何らかの影響を受けているというのは、ほぼ間違いのないところなのだが、しかしそれが「すべて」ではないし、ましてコマツシンヤの作品のなかでも、本作「午后のあくび」は、その独自性が明らかなシリーズとなっているのである。

私はすでに、コマツシンヤの「オリジナル漫画作品」は、すべて読んでいる。

その作風からもわかるとおり、コマツには「漫画作品」だけではなく、「絵本」や「イラスト」「装画」と言った、言うなれば「イラストレーター」としての仕事も少なからずあるのだが、それらのいくつかにも触れてみた結果、やはり私としては、コマツシンヤの漫画は、イラスト作品のように「上手い」というだけではなく、独自の世界に引き込んでくれるものとして、最も魅力的だと感じられた。

ここでは、コマツシンヤの「オリジナル漫画作品」の単行本だけを紹介しておこう(文章担当が別人の作品は外している)。

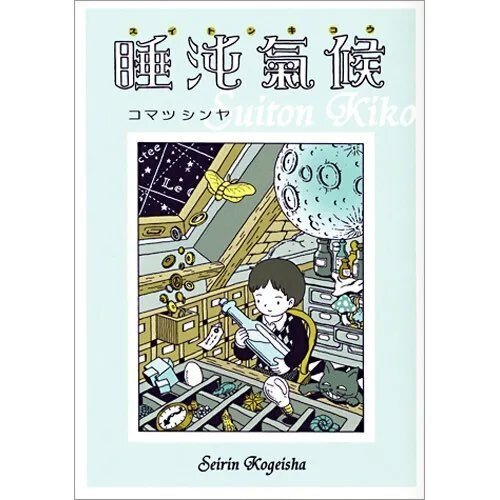

・『睡沌気候』(2011年)

・『8月のソーダ水』(2012年)

・『午后のあくび』(全3巻。2017年・2020年・2023年)

・『つるまき町 夏時間』(2015年)

と、これだけである。

このうち、デビュー短編を収める第1作品集である『睡沌気候』は、コマツシンヤが自分のスタイルを模索し、確立していく過程のわかる作品集であり、その意味で興味深いとはいうものの、コマツの個性が最大限に発揮された作品集だとは言い難いだろう。

そうした、まだ模索中のコマツの中から生み出されたのが、コマツ漫画のひとつの完成形と読んで良いであろう、第2作品集の表題作である、連作短編「8月のソーダ水」だ。

ずいぶん前に読んだきりなので、細かい内容は忘れてしまっていたのだが、ただ、はっきり言えるのは、この連作短編は、コマツシンヤを代表するシリーズものとなる「午后のあくび」の「原型」となった作品だということである。

作品集『8月のソーダ水』については、次のような紹介文が、Amazonの当該ページで紹介されている。

『◆谷川俊太郎さん、推薦!

「コマツさんは詩のチルドレンと遊んでいます、 その国の住民はみんなとってもキュートです。」

すべてがとても新鮮で、どこかとても懐かしい―― 新鋭コマツシンヤが贈る、心ときめくフルカラーマンガ作品集!

◆海辺の街に住む少女・海辺リサの周りは、いつも不思議で素敵なできごとがいっぱい。

浜辺に流れ着いたへんてこなバイオリン、うっかり空から落ちてきたゴーグルの少年、蜃気楼の彼方に浮かぶ幻の都市……。

清涼なイメージがソーダ水のようにはじける表題作『8月のソーダ水』、そして「高知新聞」に連載されたナンセンスユーモアマンガ『うわのそらが丘より』を収録! 』

谷川俊太郎が的確な言葉で推薦した、この作品集収録作品の中でも、表題作の「8月のソーダ水」が、ロングランのシリーズ作品「午后のあくび」へと発展したのは、やはり伊達や酔狂ではなく、この作品が、コマツの感性に最も忠実であり、その最良の部分であったからではないだろうか。

「8月のソーダ水」は、引用文にもあるとおり『海辺の街に住む少女・海辺リサの周りは、いつも不思議で素敵なできごとがいっぱい。』であり、「午后のあくび」シリーズとの設定の違いは、主人公の年齢だけだと言ってもいい。つまり、「8月のソーダ水」の主人公・海辺リサは「少女」だったが、「午后のあくび」の主人公・ひび野あわこさんは「OL」であり、二十歳前後と思われる一人暮らしの女性だ。

しかし、あわこさんが住んでいる「白玉町」は、「8月のソーダ水」の舞台とそっくりな「海辺の街」だし、そこでは『いつも不思議で素敵なできごとがいっぱい。』というのも、まったく同じなのである。

作品集『8月のソーダ水』は、紹介文にもあるとおりで、非常に贅沢な「フルカラー」作品集なのだが、しかしそこでの基調色は、表題作が示すとおり、爽やかなソーダ水を思わせるような「水色」であり、これは「午后のあくび」シリーズの装画や口絵でも一貫している。また何より、「あわこ」という名前は、「ソーダ水の泡」を意識したものであることは、明白であろう。一一つまり、「午后のあくび」シリーズは、コマツシンヤの最良の部分であった連作短編「8月のソーダ水」をさらに発展させた「シリーズ作品」であり、コマツシンヤの代表作だとそう言えるのである。

○ ○ ○

では、「午后のあくび」は、「8月のソーダ水」とどう「違う」のかと言えば、それはたぶん、主人公が「大人」になったぶん、「8月のソーダ水」に比べると、「成長にともなう変化」といったものの「予感」が無くなって、その「恒常性」が保証されたという点にあろう。

つまり「8月のソーダ水」の場合は、主人公が「少女」であるために、その「世界」も、「少女期の特権的な時間」という意味合いもおのずとおびて、いずれは過ぎ去るものという印象も帯びないではないのだが、主人公が「OL」となった「午后のあくび」では、その世界はもはや「永遠性」を保証されたもののように安定しており、「あくび」という言葉が象徴するように、この作品世界には、現実の時間に存在する「危機的なもの」は、完全に存在しえなくなっている。

「少女はいつか大人になり」とか「いずれこの時間も過ぎ去っていき」といった心配は、いっさい拭い去られて、永遠に続くであろう「午睡の時間」が保証されるのだ。

無論これを「現実逃避」だと否定的に評価することも可能は可能なのだが、しかし本作について言うなら、これは「現実逃避」ではあっても、ここに描かれた「世界」を、読者に「代替現実」だと誤解させる要素はどこにもなく、完全な「異世界(独立世界)」として提供し得ているのではないかと、私にはそう思うのだ。だから、「現実逃避にともなうリスク」は、ほとんど無いと。

私たちは「白玉町における、あわこさんの、不思議かつのんびりとした日常」の「永遠性」に憧れ癒されつつも、その世界は決して手の届かないものだというのを十分に理解した上で、それを大切な宝石ででもあるかのように、心の引き出しの中にしまっておき、たまにそれを眺めてみる。一一そんなものなのである。

本当は、本稿において、当第3巻のエピソードを、いくつか具体的に紹介しよう思っていたのだが、長くなるので止めにする。

それに、この独自の世界観を持つ漫画作品を、ストーリーだけ取り出して文章で紹介したところで、それは作品紹介として、あまりにも不十分なものにしかならないというのは、目に見えてもいるからだ。

だから、本稿の読者には、是非とも、『8月のソーダ水』か『午后のあくび』第1巻を、「試しに読んでみよ」と、強くオススメしたい。

クセの強い推薦者の私ではあるけれど、『8月のソーダ水』と『午后のあくび』は、コマツシンヤの作品の中でも「最良の部分」であると同時に、広く「一般性」を併せ持っていると確信するからだ。

この「心安らぐ」世界を知らないままでも、生きていくことには何の支障もない。それは「私だけの宝石」を持たなくても、生きていくのに支障はないというのと、同じことなのではないかとそう思う。

でも、この宝石は、独り占めにしてはいけないものなのだ。

ともあれ、あわこさん、またどこかでお会いするその日まで、さようなら。

(2024年5月21日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○