<ショートストーリー>梅は飛び桜は枯るる世に

本家の庭にある梅の木に、「小太郎殺し」という物騒な名前がついていると教えてくれたのは叔父だった。私はまた小学生だったと思う。

大きな梅の古木は、いわゆる源平咲きという、紅白に咲き分けて花をつける種類だ。咲き分けの品種には有名な「思いのまま」という八重咲のものがあるが、この梅は一重咲で、まるで尾形光琳の紅白梅図屏風の二本の梅がひとつになったような佇まいをしている。

梅が咲く季節に本家を訪ねる機会はそうないのだが、記憶のなかの梅はいつも、夢かうつつか、静かに花びらを散らしながら春先の冷たい陽だまりにある。

叔父がいうには浄瑠璃の『菅原伝授手習鑑』には、モデルになった実際の事件があったらしい。「寺子屋」とよばれる四段目の物語だ。

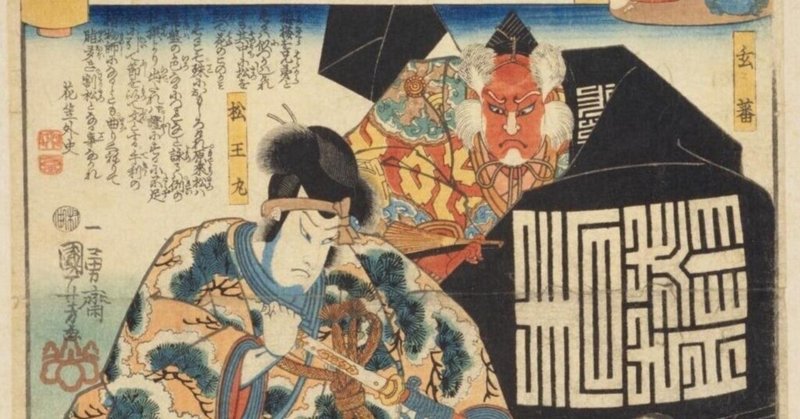

寺子屋のあらすじはかいつまんでいえば、菅原道真の息子・菅秀才をひそかに匿っていた寺子屋の先生夫妻が、敵の左大臣藤原時平側に、菅秀才の首を差し出すよう迫られ、寺子屋に通う子どもを身代わりにするというもの。

時平の讒言で道真はすでに大宰府に配流の身だが、寺子屋夫妻はかつて道真に仕えた恩義から、命にかえても菅秀才を守ろうとしていた。

「すまじきものは宮仕え」と嘆きながら、今日手習いにきたばかりの、まるで身代わりになるために遣わされたような品の良い子ども、小太郎の首を斬って菅秀才だといってさしだす。

首実検役を務める時平の舎人・松王丸は張り詰める空気の中、菅秀才の首に違いないと言い切って立ち去り、先生夫妻を安堵させるが、やがて小太郎の母が子を迎えにくる。

「息子の首は、お役に立ちましたか?」

母子の正体は、松王丸の妻子だった。実は松王丸にとっても道真は恩人であり、裏切者に見せかけ、世間から卑怯者とののしられながら、恩を返す機会をうかがっていたのだ。

「裏切者と思われとった男が、実の子を身代わりに恩人の危機を救うちゅうんは、江戸時代の実話じゃったといわれとる。この梅は、その子どもが斬られたときの返り血がかかったところだけが赤く咲くようになったと言い伝えられとるんよ。

道真公の梅といや、大宰府の飛梅が有名じゃが、この梅も戦前までは観光名所として知られとったらしゅうてのう。戦況悪化につれて『すまじきものは宮仕え』が不敬にあたるゆうて廃れてって、時代も変わると価値観もあわんし、忘れられていったんかのう」

以来、「寺子屋」は私にとって特別な芝居だった。歌舞伎好きになったのも、その影響かもしれない。

先日、叔父が天寿をまっとうした通夜の席で、その話は叔父が適当につくったまるきりの嘘だと知らされた。

「良う見みんさいよ、継ぎ木でつくった咲き分けでしょうが」

叔父は、死因すら「嘘のつきすぎ」といわれるほど、呼吸するように嘘をつきまくる人だった。

身代わりに斬られた子どもはいません。よかった。

了

『そのヒグラシ』特集「嘘つき」掲載/2018年

※「嘘つき」をテーマに書いたので、「寺子屋」のあらすじ以外、全部嘘(フィクション)です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?