深淵なる微分音変化記号の世界【022】

こんにちは、こんばんわ、ユートピア!

変拍子兄さんの時間です

今回は、シンプルに微分音記号のお話をしていこうかと思います

今までは、シャープ・フラットという調号で、

音程変化をつくっていましたが、微分音に突入するとなると

やはり新しい記号の必要性が出てきます

ということで、調号を次々と紹介していきましょう!

Lv0 ナチュラル

基本中の基本ですね、音程を変化させたものをリセットする役目です

以上!

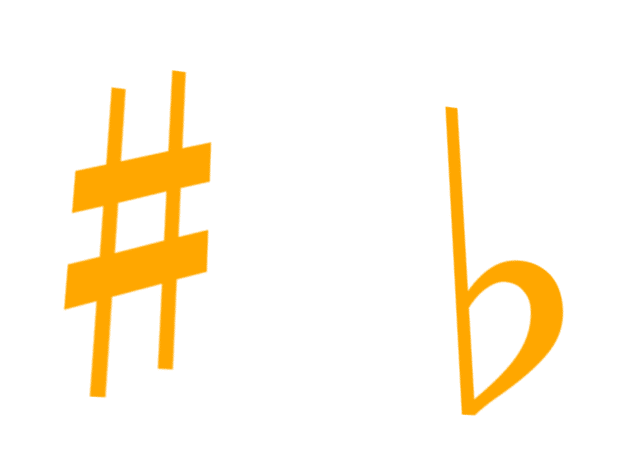

Lv1 シャープ フラット

これも基本の調号

半音上げる/下げる記号です

これをセントで表現すると100セント単位での上げ下げとなります

これに対応する純正音程は15/16(Yellow)、25/24(Yellow-Yellow)となります

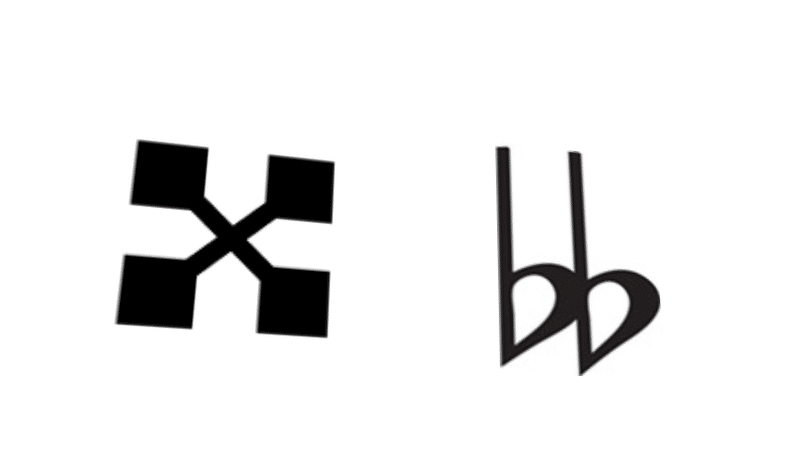

また、ダブルシャープやダブルフラットなんてものもありますね

これは、シャープ系のキーでリディアンを使ったり、フラット系のキーでミクソリディアンを使ったりするとお目にかかることができます

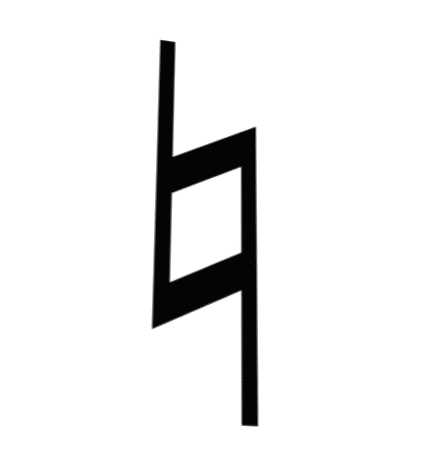

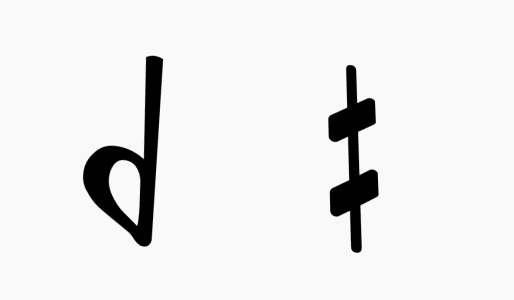

Lv2 ジャンプ ドロップ

さて、ここから微分音本番です

半々音の幅で上げ下げできる調号 ジャンプ/ドロップです

セントで言うと50セントの幅になります

純正音程で言うと33/32(Lovendor)となります

ジャンプ/ドロップではなく

ハーフシャープ/ハーフフラットや

デミシャープ/デミフラットという言い方もあるようですが

まあ使いやすい方を使ってください

テキストとしては

キ d

という文字を代用しています

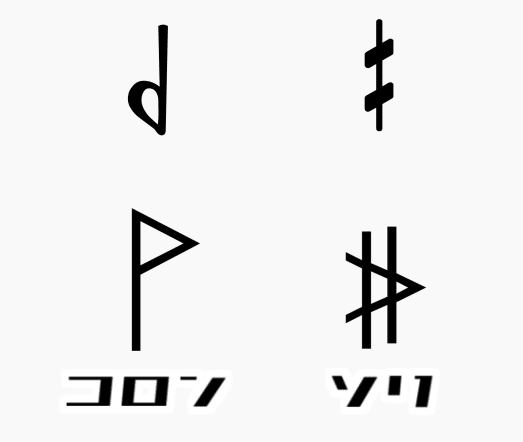

ソリとコロンというペルーの半々音記号もあるようです

ニュアンス的にはセントでガッチリ定義されいないとのことです

僕もジャンプ/ドロップを半々音と幅を持たせた言い方をするので

音律によっては50セントじゃないこともあります

つまりソリコロンはあえて使う必要はないな…って思ってますね

テキストで書けないですしね。

Lv3 ジャンプシャープ ドロップフラット

お次は コンボ技です

50と100はわかったけど、150はどうするのさ?

って言った場合にジャンプシャープというコンボ技の調号が使えます

ドロップフラットも同様ですね、下げる場合はドロップフラットとなります

幅は150セント

これもコンピュータ上で表現する場合

⩨ db と書きます

理想としては横2本縦3本のジャンプシャープがよかったのですが、⩨しか見つかりませんでした

ド⩨=レd ドキ=レdbというエンハーモニックがなりたつので

必要ないかもしれないのですが、やはりニュアンスが違うといった場合がでてきますし

ド ドキ レキ と書くよりは、ド レdb ミdb と書いた方が

スケール的に意味が分かりやすい、という時に活躍します

またハーフシャープ/ハーフフラットに対応して

セスキシャープ/セスキフラットということもできます

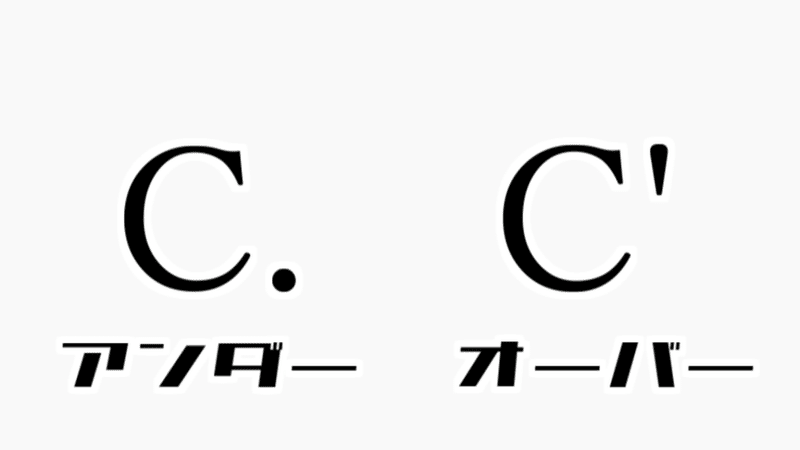

Lv4 オーバー アンダー

これは、僕独自の表記法なのですが

ジャンプ/ドロップより狭い幅、大体20-30セントあたり(半々々音)の場合使う記号オーバーとアンダーです

ダッシュとドットと呼んでもOKです

これは、53平均律の話をするときに用いたことがありますね

このオーバー・アンダーもコラボ技が可能で

オーバーシャープやアンダードロップという風に組み合わせも自由です

この表現によって4分音より細かい音程は

オーバー・アンダーでいいじゃんという簡略化を図っています

僕の話では基本 シャープ→ジャンプ→オーバー の3段階ですね

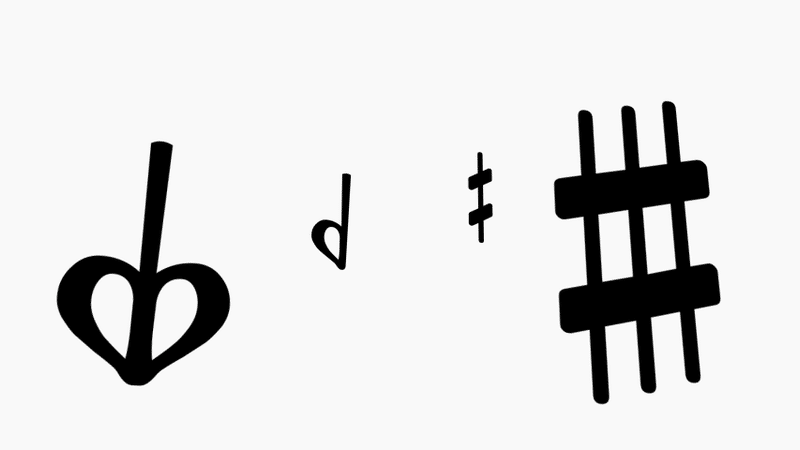

Lv5 Γ/L

これは六分音の上げ下げですね、正確に言うと33セントですが

7倍音系の音程を表すときに微妙に使いたくなる記号です

名称は未定です(恐らく、グリップ/ロップ・ダブルグリップ/ダブルロップ 気が変わる可能性あり)

正式名称はSeptimal Comma

この形 実は、「7」の形からできているようですね

左右反転した7は上げるタイプ

180度回転した7は下げるタイプ となります

〇〇シャープ的な言い方をするのなら、サードシャープとか言うんですかね…?

音程名としては小半音/大半音

ジャンプ/ドロップ、オーバー/アンダーとの併用は原則不可となります

例えば24平均律では7倍音に対応する音程をラキ、シdbと表していますが

969セントなので、三分音表記でラΓΓ シLbと書きたいところです

7倍音は厄介で純正音程12/7もラキ シdbにセットされてしまいます

そこで12/7は933セントですのでラΓ シLLbと表すことで

ブルーとレッドの音程の違いを明確化できるというメリットがあります

(36平均律の世界に入ってしまうんですけどね…)

ΓΓ→╓ LL→╙ という文字で表すのもよさそうです

Wikipediaで調べると出てくるように

6分音や8分音を↑/↓付きで表したりもしますが僕は矢印はなるべく

使いたくないな…って思ってます

#と ↑を合体させるか分離して書くかで、意味が変わってきて

それをテキストの表記であらわすのは難しいと思ったからですね。

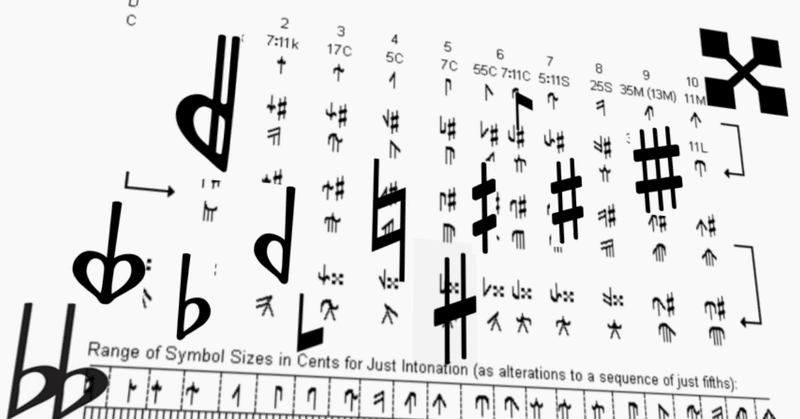

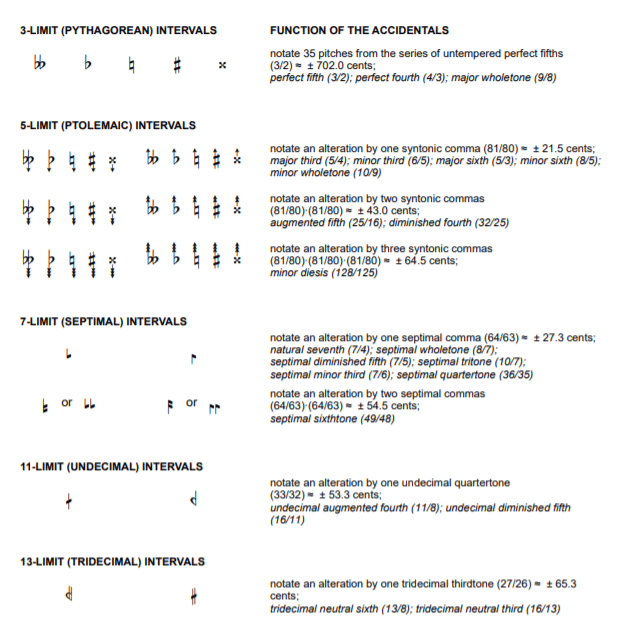

Lv6 ヘルエリノーテーション

http://www.marcsabat.com/pdfs/notation.pdf

純正音程を素数倍音ごとに定義した調号です、非常にマニアックですね

Helmholtz-Ellis Notation(略してヘルエリノーテーション)と呼びます

Yellow/Green(5倍音)系の音程にはちっさい▲がついています

僕の言い方でいうとオーバー・アンダーにあたる部分ですが

この記法では純正音程でしっかり決まっています

また11倍音系のやつもキではなく線が一本少ないです

13limitのフラットもなかなかイかしたデザインしてますね

このフラット結構気に入ってます、dlと書きますかね…?

僕の場合、カラーノーテーションで純正音程を表すため

純正音程を示す場合はカラーで指定すると思います

そのためこのヘルエリノーテーションは使わないかもしれませんが

13limitフラットがなかなか気に入っているので、アレンジして自分の記法として取り入れるかもしれません

Twitterで微分音純正音程を上げ続ける謎の微分音マン、Manfish氏はおそらくこのヘルエリノーテーションを使ってると思われます

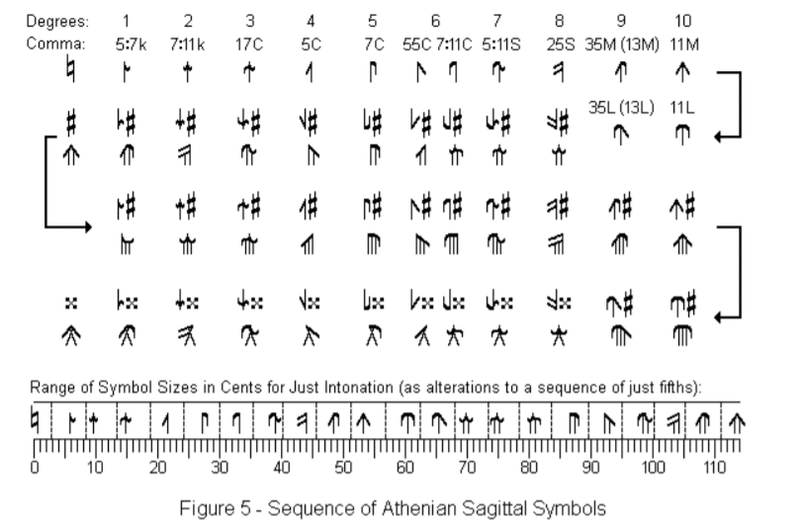

Lv7 サジタルノーテーション

???????

◆〆

ということで

微分音の調号について整理する回でした

純正音程やスケールの都合で、ちょっとニュアンスが違うんだよね!

って感じで多彩に調号を使い分けてみたいものですね

今回触れた微分音記号以外にも、いろいろあるようですが

正式と言えるものはないので、自分が使いやすい記号を選んでいきましょう

それでは!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?