小学生と観光ガイドを作った話

こんにちは、デザイナーのM.Tです。ナビタイムジャパンでインバウンド事業部というセクションに所属しています。

インバウンド事業部は、観光や地方創生に従事しApp/Webサービスの開発やコンテンツ制作、プロモーションやワークショップの開催など、地域の課題解決のために様々なアプローチを行っています。

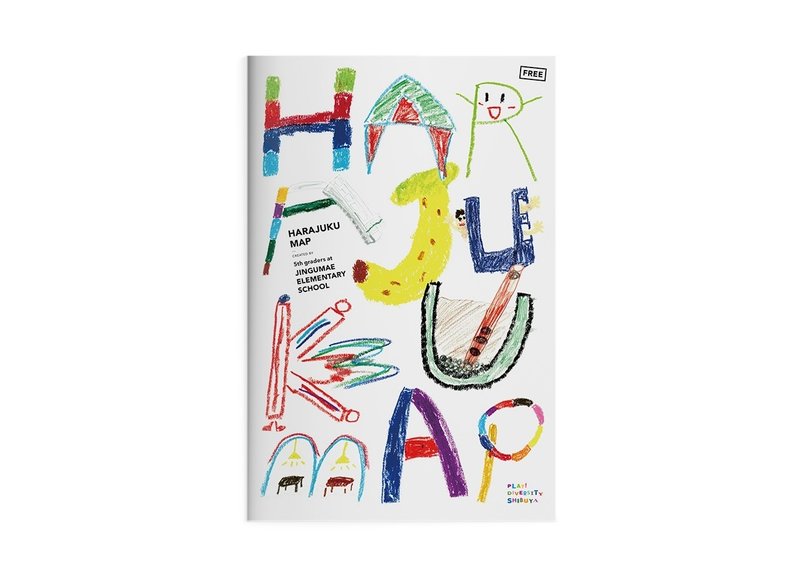

『HARAJUKU MAP』

今回、表参道ヒルズの裏にある渋谷区立神宮前小学校の5年生たちと観光ガイド『HARAJUKU MAP』を制作しました。 この観光ガイド制作プロジェクトは、2020年の東京五輪に向けて様々な来街者や世代に多様な遊び場、遊び体験を発信し、様々な手法で多様な情報発信していくことを目指した「DIVERSITY 2020 -City dressing- update shibuya」という渋谷区観光協会のプロジェクトの 一環として展開しています。

※本日(2020/10/14)にプレスリリースを出しました。

このプロジェクトがはじまったきっかけ

3年前、弊社に小学生からかかってきた1本の電話でこのプロジェクトが始まりました。「東京五輪で自分たちの町にも多くの外国人が遊びに来るから、おすすめスポットをまとめた地図を作りたい。ナビタイムジャパンに手伝ってほしい」という内容でした。

詳しく話を聞いてみると、WebやAppを作って自分たちの町をプロモーションしたいとのことでした。そこから小学校と打ち合わせを重ね、SEOやユーザー数の観点からデジタルではなく、印刷物を作る企画としてスタートしました。 今回の神宮前小学校は2校目の実施で、1校目の千駄谷小学校では産官 学で行う社会貢献事業として評価され、2019年度グッドデザイン賞を受賞しています。

カリキュラム内容

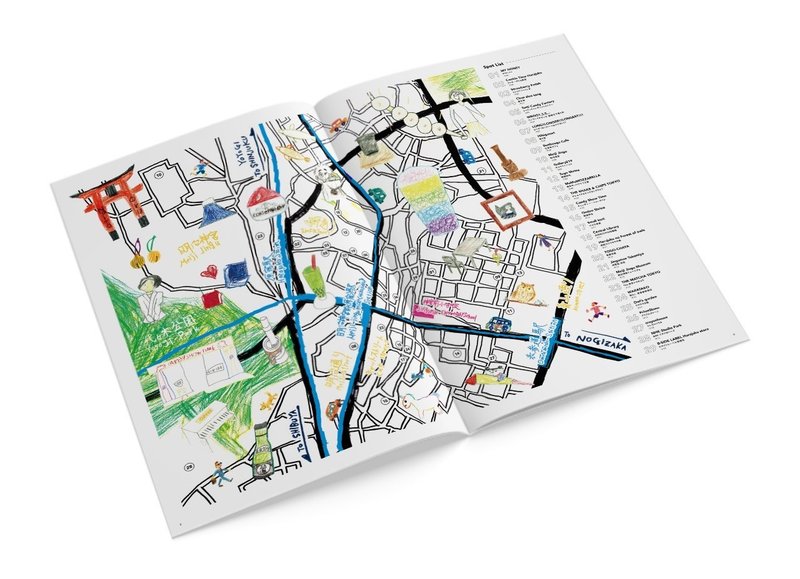

このプロジェクトは、小学校で行われている総合的学習の授業内で「観光」について学びながら、自分たちの地元を紹介する観光ガイドを制作していく教育プログラムです。

弊社だけでなく、渋谷区観光協会や地域 のクリエイターの方々、民間企業、商工会などの協力を得て運営しています。大人がノウハウを伝える座学から実技的なワークショップまで様々な授業を展開し、子供たちが編集・取材・撮影・ライティング・イラスト制作・配布など、デザインと翻訳以外のすべての工程を主体的に行う企画になっています。下記が具体的なカリキュラムの流れです。

1.「日本全体と渋谷の観光の現状について」知る

2.「観光ガイドの作り方について」学ぶ

3. フィールドワークで観光資源を見つける

4. 編集会議

5. 取材ワークショップ

6. 取材/撮影

7. ラフ作成

8. イラストワークショップ

9. ライティング

10. 配布

まずキックオフとして、弊社メンバーと渋谷区観光協会理事/事務局長の小池ひろよさんが、観光客の求めている情報やトレンドを含めた観光の現状を伝えました。

そこから、編集者の柴田隆寛さん、写真家の平野太呂さん、イラストレーターの下田昌克さんといった渋谷区にルーツのある著名クリエイターたちがコンテンツを作るノウハウを伝えていき、フィールドワークで得た情報をもとに小学生が自分たちの手で取材。そこから彼らが書いたラフをもとに私がデザインを行いました。

今回はコロナ禍ということで、残念ながら配布は中止になりましたが、 『HARAJUKU MAP』は渋谷区内の駅をはじめ、観光案内所や掲載店舗などの各スポットに設置されていますので、気になる方は実際に手にとっていただけると嬉しいです。表参道や原宿駅前、代々木公園などで開催した千駄谷小学校の配布授業では、渋谷区の長谷部区長も駆けつけ生徒たちに配布のコツを教えてくださいました。

プロジェクトの目的

「小学生の独自目線で制作された観光ガイド」ということで、子連れ旅行者への情報提供という目的がありますが、住民などのインナーへ向けた課題解決であるとも考えています。

訪日外国人が増えると同時に、ロ ーカルでは「受け入れ態勢の強化」といった課題も顕在化しており、特に離島などへ目を向けると地域の将来を担う後継者不足などリアルな問題も存在しています。「子供たちの観光に対するリテラシー向上」や 「地元について考えるきっかけの醸成」を行い、それらの課題に対してアプローチしていけたらと思っています。

今後の展開

インナーの住民をプレイヤーにしながら旅行者へ情報発信を行う本企画は、小学生以外にも適用できると考えており、シニアや大学生、サラリーマン、そしてスポーツやバリアフリーの方々など、幅広い属性で展開していきたいと思っています。

そして、様々な目線の観光ガイドを制作し、旅行者にとってよりフィットする情報提供を目指します。 また、地方への横展開でエリアにもバリエーションを持たせていきます。次回は長崎県で1年を通したプロジェクトとして計画を進めています。プロジェクトの見える化としてWebサイトの構築やSNSでの情報発信、カリキュラムのオープンソース化も行っていく予定で、今後も引き続きローカルをエンパワーすべく継続していきたいと思います。