理学療法士が資産運用を勉強して得た雑感 〜リスクのとり方〜

理学療法士 兼 イラストレーターの〇っち~です。

2020年からYoutubeのリベラルアーツ大学(以下、リベ大)を中心にお金の勉強をしています。株式投資も未経験ながら行うようになりました。

性格はかなり慎重な方で、「石橋を叩いて、叩いて、叩いて…叩き割ってしまう」ぐらいのタイプなので、投資の勉強も勝算がとれるまでしっかりとしました(^^)

その中で思ったこと…

それは『お金の扱いは理学療法の臨床感と通ずる部分が多々ある』ということでした。

今回はその中でも『リスク』について共有させて頂こうと思います。

よろしくお願いします。

リスクは適切な範囲を見極めて積極的にとる

①リスクとは『振れ幅』のことである

リスクと聞くと『危険』というイメージを持つ方が多いのではないでしょうか?僕もそうでした。大学の授業や実習、臨床に出てからも「リスク管理をしっかりとするように。」や「リスクの無いようにね。」と言われることが多かったので…

実際、英語でriskとは「危険・恐れ」と訳されます。ただし、『可能性』というニュアンスが含まれるとありました。同じ「危険」という意味をもつdangerはriskよりも発生する可能性が高く、より悪い結果を意味するようです。

資産運用の世界では『リスク=不確実性』を意味するようです。つまり、リスクが高いもの(例;株)は将来、資産価値が大きく増えるかもしれないし、大きく減るかもしれない。逆にリスクの低いもの(例;現金、銀行預金)は資産価値もほとんど変化しないのです。

この考え方は臨床においても共通するなと思いました。

転倒リスクが高いもの(例;歩行や階段昇降、ジョギング等)は身体機能を大きく向上させる可能性がある一方で、失敗した際は大きなケガをする可能性もあります。逆に転倒リスクが低いもの(例;安静臥床や車いすでの護送)はケガをすることはほぼ無いにしても、身体機能が向上することはありません。

こういった点から、リスクとは将来得られる成果の『振れ幅』だと言うことができます。

②『過度な安全』も『リスク』となる

資産運用でも臨床でも『安全』をとり過ぎることでさらされるリスクというものがあります。

資産運用においてはインフレです。お金の価値が下がっていくということです。ここ最近は物価が上がって大変ですよね!!マクドナルドのハンバーガーは2023年11月時点で170円になっていますが、2003年頃は84円で買うことができていたのでビックリですよね?「物価が上がる=お金の価値が下がる」ということです。

※先日、僕は値上がりを知らずに所持金133円で「100円マックのチキンクリスプを買おう」とレジまで行き、何も買えずに帰って来るということがありました……あれは恥ずかしかった💦

臨床では廃用症候群です。安静臥床をずっとしていると筋力低下や心肺機能の低下、認知機能低下、関節拘縮など、様々な問題が生じてきます。そのため、現在では手術後であっても早期離床をしていくのが普通の流れとなっています。

つまり、『安全を意識しすぎて適切なリスクをとれないこともリスクとなる』のです。

③リスクは『成功した時』と『失敗した時』の両方を想定しておく

①で『リスク=成果の振れ幅』という話をしました。つまり、『最も良い結果』と『最も悪い結果』、そして『その中間の結果』があるということです。リスクを想定する場合は『最も良い結果』と『最も悪い結果』を具体的に考えておく必要があります。(※可能であれば、それぞれの起こり得る確率も想定できると尚良いです!!)

資産運用で言えば、100万円を米国株(S&P500)に連動するインデックスファンドに投資して、(ⅰ)1年後に取り崩す場合、(ⅱ)15年後に取り崩す場合を考えてみましょう。

(ⅰ)1年後に取り崩す場合

『最も良い結果』は平均で年利+52.6%であり、100万円は152万円にまで増えますが、反対に『最も悪い結果』は平均で年利-37.0%と、100万円が63万円にまで減少してしまいます💦

(ⅱ)15年後に取り崩す場合

『最も良い結果』は平均で年利+18.9%であり15年間運用しているので、100万円は1,569万円にまで増えます。また『最も悪い結果』でも平均で年利+4.2%と、100万円は15年後には291万円にまで増えるということになります(゚∀゚)

つまり、長期(15年以上)で投資・運用を続けると元本割れをする可能性は極めて低く、短期(1~10年程度)で取り崩す可能性がある場合は元本割れをする可能性があるのです。

そのため、投資は今後しばらく(だいたい15年以上)使用する予定の無い資金で行うことが良いようです。

※ちなみに僕は月々貯蓄に回せるお金を決めておき、その中から積立て投資のための資金を捻出するようにしています。そうすることでお金が貯まるまで待つことなく(早期に)安定して継続的に投資をすることができています(*^^*)

では、臨床ではどういうことを想定しておくべきなのか?

これは①、②でお話ししたことの延長になります。

例えば、Aさん(パーキンソン病(Yahr分類Ⅳ)。独居。入院前の移動は歩行器歩行だが、自宅での転倒が非常に多く、転倒している状態で発見されることが多々ある。Hope∶歩行器歩行で自宅で安全に暮らしたい。)について考えてみましょう。

リハビリでの目標は「安全に自宅復帰ができること」とします。

(かなりザックリな目標ですみません💦)

『自宅に帰る』ことを目標に据えた時、転倒リスクをどう抑えるのかが課題となりますね。その対策として以下の2つを立てたとしましょう。

(ⅰ)本人の希望でもある歩行器歩行での安全性・安定性を高める

(ⅱ)移動手段として車いす自走を獲得する(=歩かない)

このとき、(ⅰ)(ⅱ)それぞれの対策の『最も良い結果』と『最も悪い結果』を考えていきます。

(ⅰ)での『最も良い結果』は、転倒リスクの高い状況になると意識して転倒リスクの少ない行動が選択できるようになり、歩行器歩行も継続できるため生活の満足度が高く(=Hopeが叶う)、廃用予防にもなります。

『最も悪い結果』は安全な歩行器歩行が獲得できない、またはリハビリ場面ではしっかりと安全性の高い行動ができるようになっていたにも関わらず、自宅では汎化できずに転倒を繰り返してしまう可能性があります。更に悪い場合は骨折などにより自宅復帰が二度と叶わなくなることも考えられます。

(ⅱ)では『最もよい結果』は転倒することがほとんどなくなります(※0ではないです。移乗の際には立ち上がるし、「ちょっとそこまで…」と歩いていこうとしてしまう等の可能性もありますからね💦)。

『最も悪い結果』は下肢の廃用により起立や移乗が困難となってしまうことでしょう。もし、門扉や玄関までに階段があった場合には家への出入りができなくなり、自宅退院困難または住宅改修で多額の費用が掛かる可能性があります。

こう考えると、どちらの対策も一長一短といった感じですよね…

もしも、本人のHopeを尊重して対策(ⅰ)しか実施していなければ、退院後に転倒回数が増えた場合にどうすることもできなくなってしまいます。(※この状況は地域関連スタッフからしたら勘弁してほしいですよね…)

逆に、転倒しないことを最優先にし過ぎて(ⅱ)しか考えていない場合は、その後のADL遂行能力の低下を見抜けず、その生活を長く続けることができない状況になりそうですよね。

『最悪の結果』を避けられるようにいろいろなことを想定し、先回りして行動しておくことが必要ですね!詳しくは次の④でお話しします。

④想定外を作らない!失敗した時に致命傷にならないようにする

③で述べた『リスクの振れ幅』として『最も良い結果』と『最も悪い結果』を想定し、『最悪の結果』を回避するにはどのようにすればよいのでしょうか?

資産運用では、『生活防衛資金を確保する』ことや『満足度が下がらない範囲で生活費(特に固定費)を下げる』ことが大切だそうです。そして、元本割れをしている際にその資産を取り崩さなければ生活できない状況にならないようにしておくことで致命傷を避けることができます。

ここでは『15年後には元本割れしていることはないからね!』と”脳内お花畑”になるのではなく、『いつ元本割れしても、半年~1年間は生活できる貯金があり、生活費も低いからアルバイト程度の収入さえあれば生活できる』といったように最悪の状況を想定し、それらに対応できるよう先手を打っておくことで、『想定外を作らない』ことが大切になるようです。

僕はこの『想定外を作らない』という考え方がとても臨床で活かしやすいなと思いました。

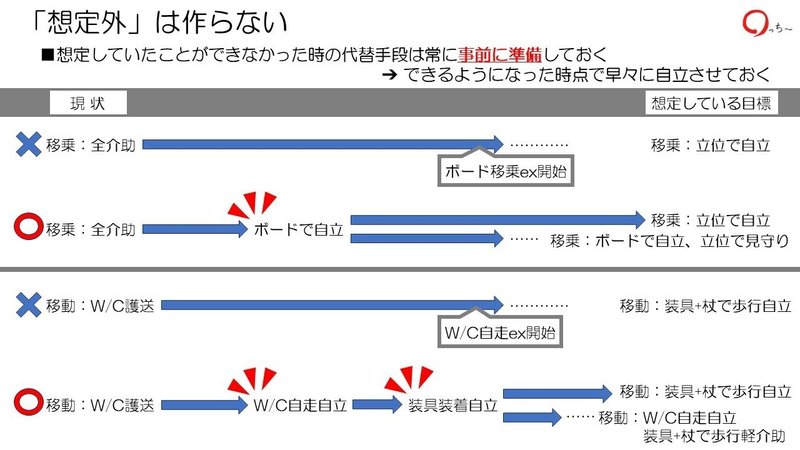

例ですが、図2にある『◯』の様なリハビリの進め方が理想的です。

上段は移乗についてです。立位での移乗獲得を目標にリハビリを進めていたとします。

『✖』では、起立練習や足の踏み変え練習、歩行練習をひたすら続けていたとします。そうすると、退院目前になっても立位での移乗が自立しそうにない場合、慌ててボード等を使用した移乗方法の獲得の練習を開始しなければなりません!これでは退院までに間に合うかどうかも危ういです💦万が一、急遽退院や転院をしなくてはならなくなった場合には、何一つ自立していないままなので、機能低下は免れません。

一方『◯』では、まず最初に自立できそうな方法(ボード等)で移乗を自立にしているため、万が一立位移乗が自立にまで至らなかった場合でも活動量や在宅復帰の可能性の確保はしやすい状況となりますし、退院後も介助者がいる場合は立位移乗を行い、自立に向けて継続して取り組むこともできます。

下段は移動についてです。装具+杖での歩行自立を目標にリハビリを進めていたとします。

『✖』では、起立・立位・歩行練習を中心に実施していたとします。そうすると、退院目前になっても杖歩行には介助が必要であり、装具着脱にすら介助を要している場合、慌てて自立できる移動手段として車いす(W/C)自走や拘縮予防のための装具着脱の練習を開始しなければなりません!こちらも退院までに間に合うかどうか危ういです💦

一方『〇』では、車いす(W/C)自走や装具装着は早期から練習し自立にしているため、その後は装具+杖での歩行練習に専念でき、万が一歩行が自立しなかったとしても移動手段は車いす(W/C)で自立しており、装具も自分で着脱できるため、サービス利用時や介助者の空き時間を利用して、歩行自立に向けて継続して取り組むことができます。

どちらのケースも『✖』においては、「立てた目標が100%達成できる」という観点でしか動いていないことが問題です。極力、実現可能な目標設定をすることは当然なのですが、”もしも”に備えて、想定していたことができなかった時の代替手段は常に事前に準備しておくことも大切です。

ここで、先程のAさん(パーキンソン病(Yahr分類Ⅳ)。独居。入院前の移動は歩行器歩行だが、自宅での転倒が非常に多く、転倒している状態で発見されることが多々ある。Hope∶歩行器歩行で自宅で安全に暮らしたい。)についても考えてみましょう。

転倒リスクを下げる対策として、

(ⅰ)本人の希望でもある歩行器歩行での安全性・安定性を高める

(ⅱ)移動手段として車いす自走を獲得する(=歩かない)

を立てていました。各対策の『最も良い結果』と『最も悪い結果』は③で述べた通りです。

以前、【ゴール設定の考え方-完全版-】で説明したように、ゴール設定で重要なのはHopeです。そのため、対策(ⅰ)を優先させるのは良いことだと思います。しかし、それだけでは失敗した時(=安全な歩行器歩行が獲得できない場合、または自宅に帰るとまた転倒を繰り返してしまう場合)のリスクが大きいのです。

Aさんの場合には、(ⅰ)と(ⅱ)の折衷案をとることで、想定外の事態(=『最悪の結果』になった時の致命傷)を避けられます。

要するに、(ⅰ)を目標にしてリハビリを進めつつ(ⅱ)も並行して行っていきます。歩行器歩行をリハビリ中に練習しつつ、車いす自走をリハビリ開始時のベッドまでや病棟までの移動の際に練習していけば良いですね。車いす自走が上手くできるようになった時点で病棟内の移動を車いすで自立にしてしまえば、日常生活の中で常に練習をしていくことができるでしょう。そうすれば、歩行器歩行も獲得ができれば『最も良い結果』の通りになるでしょうし、うまくいかなくても(ⅱ)案は達成しているため、自宅復帰に関しては達成できます。

あとは、(ⅱ)での『最悪の結果』への対策です。これは病棟などで実施可能な自主練習(例:手すりを把持した立ち上がり練習など)を、初めは看護師の見守りのもとで行っておき、病棟内車いす自立となったら一人で行ってもらうようにすれば筋力維持はできるかと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?

リスクについて少し考え方が深まったでしょうか?今回、最もお伝えしたかったのは、リスクとは将来得られる成果の『振れ幅』のことで過度な安全もリスクとなるということ、そして失敗した時を想定して致命傷にならないように対策しておくことが重要であるということです。

僕は資産運用の勉強を通して、改めてリスク管理や理学療法士としての患者さんへの関わり方についての認識が深まりました。大学時代の講師の先生が、「専門馬鹿になるな」と言われていたことを思い出しました。直接的には関係なさそうな事柄からも『学び』はあり、活かすことができるのではないかと思います。これからも、色々なことを学び続けていきたいですね!!

※注意点

資産運用に関する部分はリベラルアーツ大学を中心とした動画やサイトから学び、自分自身で解釈した内容を記載しています。しかし、リベラルアーツ大学では『公式以外での動画やサイトの切り抜きは誤解を与える可能性があるため禁止』されています。資産運用やお金の知識に関する部分について、正しくはリベラルアーツ大学の動画をご覧ください。

~宣伝です~

イラスト作成やイラストを取り入れた名刺のデザイン・作成も行っています。ご興味があれば一度下記URLからご覧になってみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?