仕事で社会貢献を感じることが無いので、自分でつくってみる

「仕事で、社会貢献を感じた経験はありますか?」

そう聞かれたら、正直言うと、ちょっと言葉に詰まります。

社会貢献と言うと、イメージするのはボランティア。

仕事とは離れた時間で、ゴミ拾いをしたり、災害復興ボランティアをしたり、そんなことをイメージします。

一方で、「今やっている自分の仕事が、どのような意味があるのか?」を実感できると、仕事に対するモチベーションにつながると感じています。特に、社会がちょっとでも良くなっている感覚が持てると、やりがいを持って働くことができると思います。

営業など、お客様と直接やり取りする仕事であれば、お客様に喜んでもらえることがあるし、それが社会に対して意味があることだ、社会が良くなっている感覚を持ちやすい。

でも、バックオフィス業務など、直接お客様とやり取りしない職務だと、なかなかこういう感覚を持てないですよね。

私はここ1年、本業を通じて「ちょっとでも社会が良くなる活動ができないか?」そんなことを考えて、試行錯誤していました。

社会貢献という言葉がイメージする大げさなものではなくて、自分が心豊かに働くために。そして、社会がちょっとでも良くなることにつながればうれしいなと思っています。

半径5mの課題を解決すれば、社会はちょっと良くなる

これまで私は、「社会貢献」というのも「社会」も、ちょっと自分とは遠い存在に感じていたのかもしれません。

でも実は、当たり前なのですが自分と地続きのところに社会があって、社会の一部として自分がいます。

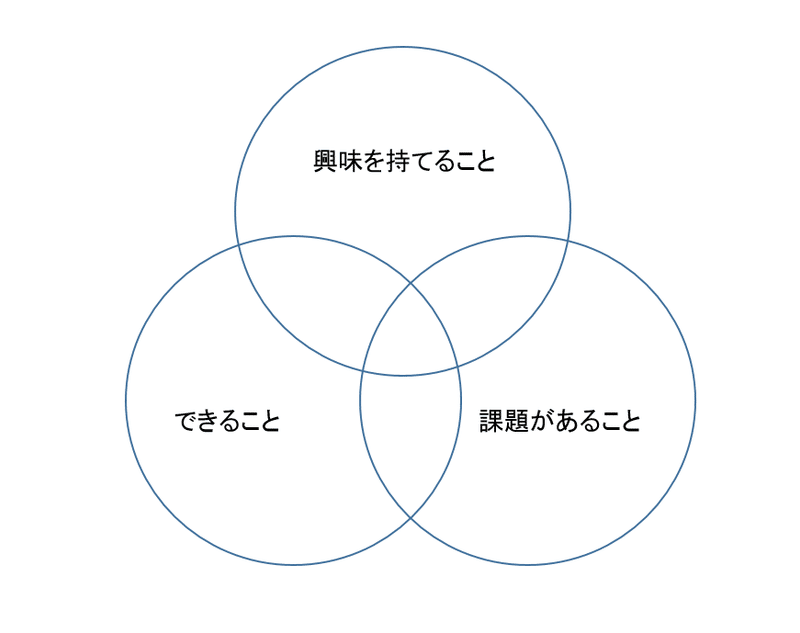

世の中には、たくさんの社会課題があふれていますが、自分が興味を持てないことや、自分ができないことを無理にやるのではなく、まずは自分が興味を持てること、半径5mの課題に目を向けようと思いました。

NPOをはじめ、たくさん素晴らしい活動をしている人がいるので、自分が直接的に関われない場合は、活動をしている人を応援するという手段を取るようにしています。

図で描くと、興味を持てること、課題があること、できることの3つが交わることに手をつけてみる。

私の場合、これに当てはまることが、

組織におけるジェンダーギャップの是正、そしてだれもが心豊かに働ける組織をつくること、です。

IT業界なので、そもそも女性が母数として少ない。そして、女性活躍の波はあるものの、なかなか進んでいない状況に課題を感じています。

正直言うと、組織のなかで何かアクションを起こすのは「どうせ無理」と半ば諦めて、外で活動をしていたのですが、何もしなければ何も変わらない。まずは半径5mからできることをやってみよう、と気持ちが変わりました。

自分の職務はマーケティングなのですが、ポジションは変えずに、社内の自主活動して、ダイバーシティコミュニティを立ち上げ、運営しています。

本来の職務でもジェンダーギャップの是正に、何もできない訳ではありません。たとえば「ビジネスマン」という広告表記を「ビジネスパーソン」に変えてみたり、イベントでの女性の登壇者を増やす試みをしてみたり、些細なことかもしれないのですが、少しずつできることをやれればと思っています。

「社会がちょっとでも良くなる」という共通認識を持つこと

ひとりで出来ることは限られていて、できる限り仲間が多い方がいいですよね。

「社会がちょっとでも良くなる」という自己満足に終わらずに、「なぜ、私がこの活動をしているのか?」を丁寧に伝えようとしています。共通認識を持つことで、仲間を増やしていきたいと考えています。

単に、「ダイバーシティコミュニティを作りたい、横のつながりを増やそう」だと、なかなか共感してもらえないので、なぜダイバーシティが大切だと思うのか?

いま組織的にどんな課題があって、それをどうやって解決しようとしていて、そのアクションをすると、どんな良いことがあるのか?

を経営陣向けには、経営視点で語ろうと試みています。

社員ひとりひとりが心豊かに働くためには、制約があっても、マイノリティでも自分の個性が活かせる環境が必要。安心して本音で話せて、自己理解、他者理解を深めていく横のつながりを作る。

なかなか思うように伝わらないことが多く、草の根活動ではありますが、じょじょに輪が広がっていくことを目指しています。

企業ができること

大変ありがたいことに、私が所属している会社は、社会貢献につながる自主活動に好意的です。

私が取り組んでいる社内のジェンダーギャップ是正活動が進んでいけば、社員の幸福度、帰属意識が上がり、結果的に個人のパフォーマンスが上がっていくことにつながります。対外的な発信もしていけば、企業のブランド力向上にもつながるので、とても意義のある活動と考えています。

では、社会にとっても、企業にとっても、社員にとっても意義のある、社員起点の社会貢献活動を広げていくために、どうすればいいのでしょうか?

セールスフォースで実践されている「1-1-1モデル」は、とても良い仕組みだと思います。製品の1%、株式の1%、就業時間の1%を非営利組織の活動支援に使うものです。

たとえば、業務時間の〇〇時間、もしくは◯%を、社会貢献につながる活動に当てていいとか、むしろ積極的に当てようと奨励する。そのベストプラクティスを社内でシェアする、社外に発信していくとか、企業として積極的に社会貢献活動を推し進めていく仕組みがあればいいなと思います。

お読みいただき、ありがとうございます!もしよろしければ、「スキ」やシェア、フォローいただけると泣いて喜びます!ありがとうございます!