Reading Journalに何を書く?

はじめに

先日、Reading Journalを始めました。Reading Journalとは、いわゆる読書ノートです。洋書を読むことが多いので、ちょっとカッコつけて英語でReading Journalと呼ぶことにしました。

洋書ブッククラブを主催しておきながらお恥ずかしいことに、Reading Journalをつけるのはまさに小学校3年生ぶり。学校でつけさせられていた読書ノート以来です。読んだものを記録するという意味では、大学院の頃に、読んだ先行研究を整理する目的で、文献ノートをエクセルで管理していたというくらいです。

私がReading Journalを始めようと思った理由は、大きく二つあります。一つ目の理由は、読んだ本の内容やその時に思ったことを、いざ何かどこかでアウトプットしたい時にすぐに引き出せるようにしたいと思ったからです。もう一つの理由は、年間でどんな本を合計何冊読んだのか、記録をつけておきたいと思ったからです。記録をつけるとたくさん読もうという思いが芽生えるのではないかという淡い期待を込めています。(・・・あとは、インスタで流れてくるreading journalやjournalingの美しい動画や写真に憧れたわけではないと言ったら嘘になります。)

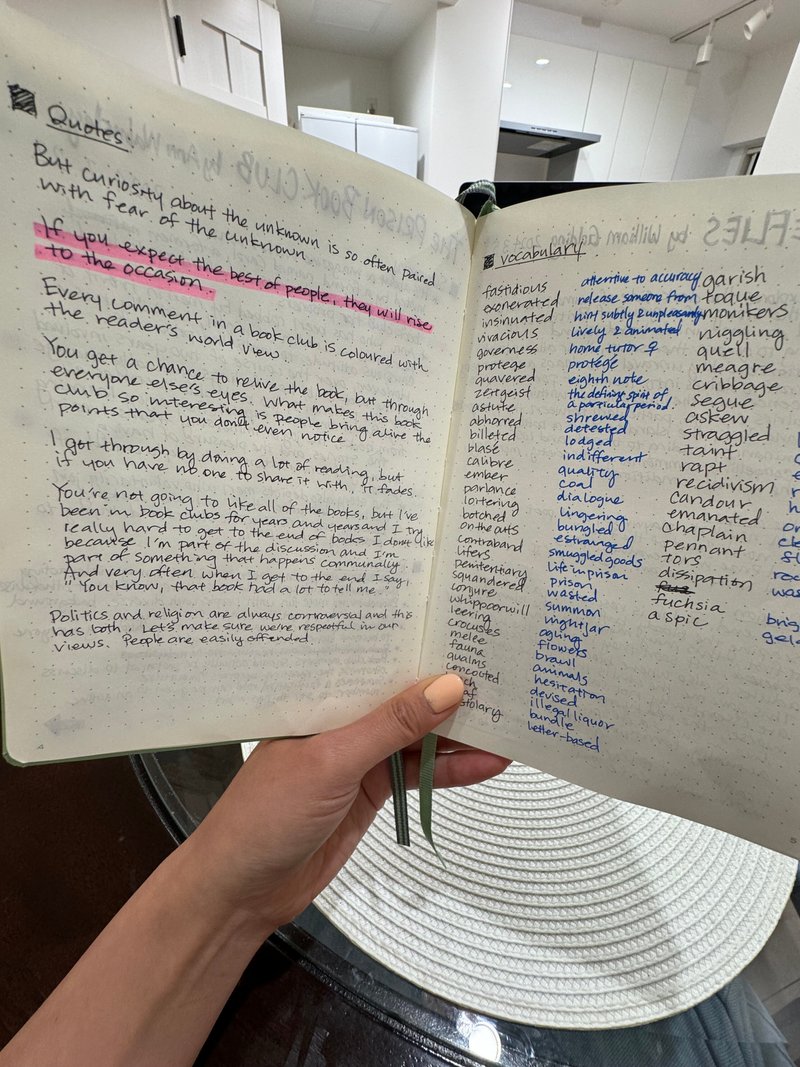

先日、早速最近読んだ本3冊の記録を書いてみました。Reading Journal初心者なので、細かなフォーマットは決めず、「とにかく書き記しておきたいことを書く」ことをルールにしました。数千円もする高級ノートを買ったので、貧乏性の私は、ルールを決めないとぐちゃぐちゃになってしまうのではないかとドキドキしましたが、まずは美しさより内容だと自分に言い聞かせ、勢いで書き始めました。

前置きが長くなってしまいましたが、本投稿では、備忘としてReading Journalに書き留めたら良さそうなコンテンツにはどんなものがありそうかを記しておこうと思います。もちろん、まだ3冊分しか書いておらず、超超超初心者ですので、「他人にお勧めしたい」なんて思っていませんが、ドキドキしながら勢いで書いていくうちに「これを書いたらアウトプットに役立つな」「こんなまとめ方すると知識が定着しそうだ」など気がついたことがあったので、そのような気づきも踏まえてここに記しておこうと思います。

1. 「私にとっては、こういう本でした」を一言で。

読んだことのある本の話題になったときに、「私にとっては、こういう本です。」をぱっと言えるようにするために、短く言語化しておくといいと思いました。例えば、「ドラマチックなサイコスリラーではありましたが、ストーリーの展開は、低予算の映画のような印象でした。」(辛口w)とか、「いまだに読み継がれているだけあって、人間の醜さは年齢に限らず普遍的なものであるという悲しい現実が描かれていて、考えさせられるものがあった。」とか。一度言語化しておけば、感想を聞かれたり話題になった時に「面白い」「つまらない」以外の言葉で表現できるので、会話に厚みを持たせるのに役に立ちます。

2. 自分の課題や考えに関連する情報を抜粋。

自分が抱えている課題や、考え、いつも疑問に思っていたことなどに関連する情報を見つけたら、抜粋しておくと良いと思いました。例えば私の場合は、洋書ブッククラブを主催しているので、読書やブッククラブに関する役立ちそうな知恵が記載されていれば、その本のメインポイントではなかったとしても抜粋しておくのです。そうすると、専門知識が少しずつ蓄積されていくのではないかと思います。もちろん、ある程度貯まったらこれらの知識を体系的に整理し直し、何かしらのアウトプットなどに繋げていけるのが理想です。あの本でいいこと書かれていたなと思っても、時間が経つと埋もれてしまうので、どこかで聞いたのと同じことを言っていたとしても、書き残しておきたいです。「〇〇はXXだ。誰々も誰々も言っている」といえれば、自分の発言に説得力がつきます。

3. 「これは格言だ!」と感じた文を抜粋。

「人生躓いた時に思い出したい」「人間の真理だ」「端的な例えが秀逸だ」などと感じる格言的な文を見つけたら、抜粋しておきたいです。自分の人生の糧になるかもしれないと思います。

4. 語彙リストを作る。

洋書中に出てきた未知語のボキャブラリーリストをreading journalに収めておくことも良いなと思いました。単語帳などでボキャビルをすると、脈絡のない例文を使って新出語彙を覚えることになりますが、読んだ本で自分のカスタム単語帳を作ると、大きなストーリーの中でどんな場面で使われたかを思い出しながらボキャビルができるようになります。

1冊からreading journalに抽出する未知語は、数が多いと書くのも覚えるのも大変なので、欲張らず、多くても1冊につき30~50語位に留めておくのがいいのではないかと感じています。

私は、洋書を読んでいる際、わからない単語で推論しきれないものがあると、印刷された本の場合は下線を引いておいて後で調べるようにし、Kindleの場合はその場ですぐにタップして確認するようにしています。Kindleで読むことのメリットはまさにそこです。辞書を事前にダウンロードしておけば、サクッと調べながら読み進めることができるだけでなく、調べた単語を作品単位でリスト化してくれるWord Smartという機能があります。一冊読んだ後、このWord Smartを開いて、自分が調べた単語リストをreading journalの1ページにリストアップしておくのです。そして、ChatGPTを使って、この単語リストのsynonymを出し、これもreading journalに書いておきます。そうすると、読んだ洋書の自分だけの単語リストができ上がります。

なお、断りを入れると、英語学習者が洋書を読むにあたり、「読み切って全体の趣旨を理解すること」をゴールとする場合、「解読の沼」に陥らないよう、読み進めることの妨げになるほど辞書を逐一ひきまくることはおすすめしていませんが(ご参考「洋書を英語学習に活かすヒント」)、読み進めの妨げにならない程度の時間でサクッと調べられるなら逐一調べても良いと思っています。

5. 生まれた疑問や感情をメモ。

読書をすると何かしらの感情や疑問が生まれます。

感情は、自分を知るきっかけになるので、メモっておくと年末年始などの目標設定時などにとても役に立ちそうだと思いました。どういうインプットをしたらどういう感情が生まれたのかを後から確認することができます。

疑問は、好奇心の表れで、宝物だと考えています。子供の頃はいつも頭の中がはてなマークでいっぱいで、新しいことを知ることが楽しくて仕方なかったです。大人になるとある程度世の中の仕組みがわかってくるので、好奇心が徐々に失われていくように思います。好奇心が薄れると、学びも簡単ではなくなってきてしまう気がします。なので、本を読むことで疑問が生まれたら、宝箱を見つけた感覚で、大事にしたいものです。疑問に対する回答が見つからなくても、reading journalに書き留めておきます。いつかその答えが見つかる日を待つこともできますし、次に読む本の選択に役立つかもしれません。

6. 自分が実践したいアクションを記録。

特に、自己啓発本の場合は、著者の提唱するフレームワークのうち気に入った部分を抜粋し、自分がぜひ実践したいアクションを具体的に書き記しておくと良い気がします。読書によって「学ぶ」ステージから「人生を変える」ステージに上がることができるかもしれません。

ここでのポイントは、著者の主張を丸々全て応用する必要はなく、実践したいことを具体的に1つだけでいいので書き記し、実際にアクションしてみることです。一人暮らしを始めた時に母に言われた「料理本を1冊買って、1つだけでも美味しそうで真似できそうなものがあればOKだと思ったらいい」と言われたのを思い出しています。1冊の本の中から学びが1つでもあればその本を買ったり読んだりして損はなかったんだと思うようにしているので、実践は1つできたら御の字。全部やろうとすると一つもできない性分なので、1つでOK。もちろん、「実践したいものがない」という場合はもちろん実践しなくてOK!

最後に

Reading Journal初心者による気づきを元に、reading journalに書き記したら良さそうな項目を紹介しました。今後、journalingを重ねていくと、また違う気づきや、まとめ方などの発見があるかも知れません。reading journalがどんな風に発展していくか、もしくは落ち着いていくか、この先楽しみにしています。

洋書に限らずreading journalをつけている方がいれば、ぜひコメントやおすすめを教えていただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?