旧安田庭園〜刀剣博物館(東京都墨田区・両国駅)

・旧安田庭園

安田財閥の安田善次郎の邸宅があった敷地で残されているのが旧安田庭園である。以前に大磯の安田善次郎邸へ行ったのもあって、これまでとはまた少し違った親近感を持って味わったりしているところ。隅田川から水を引き込んで潮の干潮によって水を上下させる潮入という技法がかつて使われていた心字池が中心にある回遊式の庭園。トイレは洋式。

・刀剣博物館

旧安田庭園のすぐ近くにある刀剣博物館。数年ぶりの訪問で懐かしい感じ。地域のランドマークとしてドーム状の屋根が印象的な両国公会堂があったその跡地にできたもので、屋上からは旧安田庭園を一望でき、またその向こうにある両国国技館も少し覗けたりする立地である。ロビー階では情報コーナーとして日本刀の作り方について紹介している。

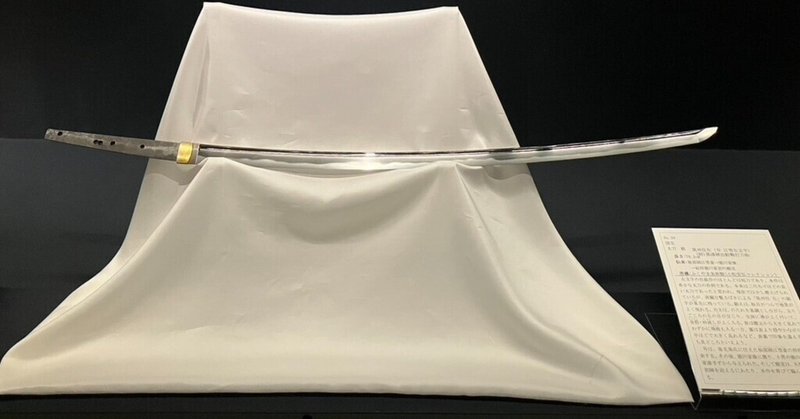

篠田桃紅の作品が飾られる印象的な階段を上ってたどり着いた3階が企画展の展示室となっている。今回は鎌倉時代に刀工として名を馳せた正宗や高弟と呼ばれる十人の弟子たちに焦点をあてた「正宗十哲ー名刀匠正宗とその弟子たちー」を開催。刀工として相州伝を確立して十哲をはじめとした多くの弟子を育てた正宗とその十哲の作品を中心にして紹介している。国宝や重要文化財といった刀剣が多く紹介されていることからか、さすがに注目度が高く多くの見学者で賑わっている。貸切状態だった時期が懐かしくも感じてしまう。

正宗は日本における代表的な刀工の一人で鎌倉を中心に活動した。日本刀の刀工における五大流派として「五箇伝」という括りがあり、大和伝・山城伝・備前伝・美濃伝・相州伝が該当する。政宗は相州伝を確立した刀工で、展示としてはまず正宗が相州伝を確立するまでの鎌倉における刀工の歴史と作品について紹介している。

最初は正宗の先人たちとして、粟田口国綱に備前三郎国宗、一文字助真や藤三郎行光、それに正宗の師とも言われる新藤五国光といった刀工が手がけた国宝や重要文化財クラスの刀剣が出揃い、次に相州伝として五郎入道正宗の刀剣が並ぶ。戦国大名に愛用された刀剣ということで多くの大名家を渡り歩いていることがわかり、そのほとんどは所有者が個人となっているため、おそらく大名家に渡り継がれているのだろう。

正宗の作風として「沸(にえ)」の美が挙げられる。沸とは刃紋や地金にうっすらと見られる粒のことで、これを見るためにスコープも貸し出しされている。一つ一つの刀にこだわればそれこそ数分単位で鑑賞する必要があるので、思い入れのある刀剣をスポットで狙って見ないと行列に押し流されてしまう。

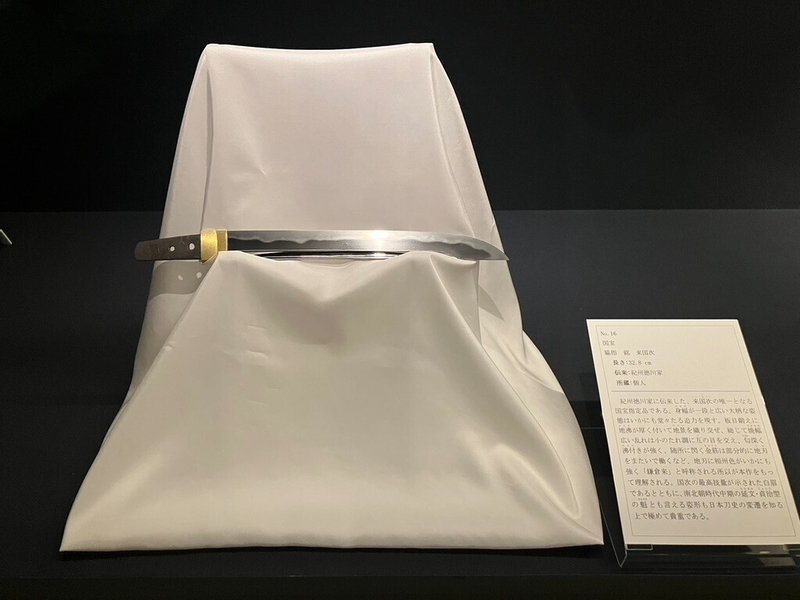

次のコーナーではメインとして正宗十哲としては山城国の来国次と長谷部国重、美濃国の志津三郎兼氏や金重、越中国の郷義弘や則重、石見国の石州直綱、備前国の長船兼光や長船長義、筑前国の左文字が順に並べられている。いずれの作品にも丁寧な解説が入っておりそれぞれの刀工による特色もわかるのが良い。こちらも国宝や重要文化財クラスの刀剣が並んでおり、まさに刀剣の集大成といったところ。

最後は正宗の養子でもあり相州伝の正当な後継者である彦四郎正宗の刀剣が紹介される。興味深いのが多くの刀剣がだいたい豊臣秀吉や徳川家康といった時の権力者の手に渡っているというのがやはり時代だろうか。展示室は四方がガラス張りになっておりそのその中心には刀剣の鞘や古剣書も紹介されている。とにかく盛況で刀剣女子らしき女性の見学者や外国人が目立っている。トイレはウォシュレット式。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?