世田谷区立の小学校で講演させていただきました

こんにちは!

日本時間の12/2(水)の夕方頃から世田谷区立にある小学校で、

子どもの幸福度No1の国で見た「社会」と「教育」

というテーマで90分ほどお話をさせていただきました。

きっかけは「パクチーハウスin DenHaag」

今回ご依頼を頂いたきっかけは、去年の9月にハーグで開催された、

「パクチーハウスin DenHaag」というイベントでした。

日本でパクチーを広められた先駆者とも呼ばれる佐谷恭さんが来られたイベントで、私も娘を連れて参加していました。

佐谷さんは当時PTA会長に就任されて半年目だったそうなのですが、人も多かったこともあり、当時は佐谷さんと時間をかけてお話する機会はありませんでした。

しかし、その後も私のブログやSNSの発信を見てくださっていて、今回の運びとなったのでした。

私自身、こういった流れが多くの学校現場であると良いなと思いました。

保護者の方の人脈というのは、なかなか閉鎖的な環境になりやすい学校にとってとても新しいものだと思います。

そういった新しい風がどんどん学校現場に吹いて欲しい。と思います。

海外の教育?それどころじゃ...海外の教育は自分に関係ない

さて、今回の動画は子どもたちが下校する時間帯ということもあって、録画での共有が決定していました。

というのも、保護者のみならず、学校の教職員の方々も忙しくされている時間帯だったからです。

私としては、この動画が「日本にとって"もっと"いい教育」を考える機会になれば良いなと思って準備してきました。オランダの基礎情報をお伝えすることも含めると、スライドは90枚にも及びました。(スライドの枚数は必ずしも講演の質に直結しませんが)

忙しい時間帯であること以上に、そもそも日本の学校教員は忙しいです。

この多忙さは、一度教員を経験しなければ分からない感覚かもしれませんが、特に小学校の先生は多忙を極めている現状だと思います。

ただ、そんな教職員の方々にも、何とか「別の視点」を持って欲しい。

よって、動画の冒頭では「採点しながらでも、別の業務をしながらでも構わないので、ラジオの感覚で聴いていただけると嬉しいです」とお伝えしました。

60名以上の保護者の方々が参加してくださった

当初の予定では25名程度かな...というのがPTAの方々との話だったのですが、オンラインで話を聴いてくださった方々は60名以上にのぼりました。

冒頭、私のスライドが映っていない!というトラブルもあったのですが、いずれにせよ多くの方々が耳を傾けてくださったことに感謝しています。

制度を待たず、人々の意識改革から日本社会は変われるか

スライドの中で、私自身がとても問題視しているデータについて紹介させていただきました。

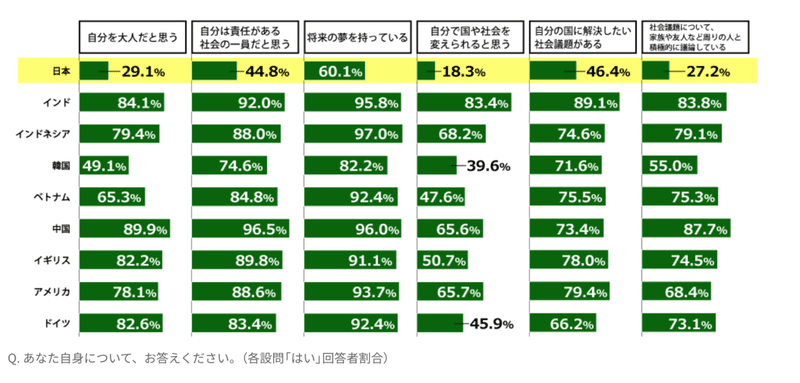

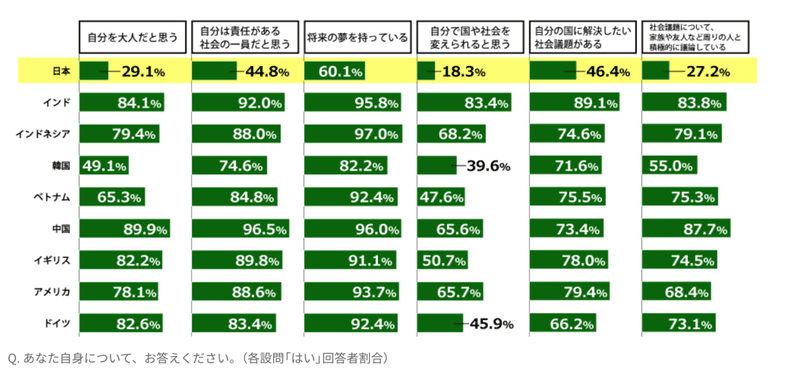

それが「18歳意識調査」です。

日本財団「18歳意識調査」第20回 テーマ:「国や社会に対する意識」(9カ国調査)

https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2019/20191130-38555.html

この内容に関しては、以前にもnoteの記事で書きましたが、日本の18歳前後の青年たちが国や社会に対してどういった感覚を持っているのかがわかります。

私自身、高校教諭として働いていた時の感覚からすると、高校生の社会や国に対する意識は、この数字のままだと思います。

選挙権が引き下げされたとしても、彼らの関心ごとに「社会課題」はほとんど入っていません。

しかし、それは彼ら自身の責任ではない。と私は思います。

無論、責任の居所が大切なのではありません。

私たち大人が、制度の変革を待つのではなく、青年や子どもたちの未来を変えていく強い意思があるかどうか...そこが問題なのだと思うのです。

家庭で子どもと過ごす時間はありますか?社会課題について家族で議論していますか?

18歳意識調査の最後の質問は、

「社会課題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している」

というもので「はい」と答えた青年は27.2%にとどまりました。

「議論する習慣」や「自分の考えを持ち、それを正しく人に伝える」という力は、一筋縄では育ちません。

それは筋トレのようなもので、まさしくゆっくり、長い時間をかけて、継続的に続けられることで身に付きやすい力なのだと思います。

「無理」だとは言いたくありませんが、こういった力を育むには、家庭での習慣も大きく影響してくると思います。

そして、議論する力や対話する力が家族にもたらすのは「安定した親子関係」だと思っています。

「何でも話せる」「自分の意見を聞いてもらえる」「否定されない」

子どもたちはこういった安心感を学校で得ることは出来ますが、やはり家庭の力も大きいと私は思います。

「子どもが変わる」ために「大人が変わる」

教育者として子どもを見た時、彼らはいつも未熟だと感じます。

未熟というのは「無力」という意味ではありません。

大人の判断や意思、行動の影響を1番受けやすい存在だ。ということです。

悪く言えば「大人に振り回される」存在です。

だからこそ「良い意味で影響を受ける」存在であって欲しいと思います。

大人たちの意思決定に従わざるを得ない未熟さを、とても大切にしてあげたいと思うのです。

そのために出来ることは、大人が意識を変え、環境を整備することだと思います。

学校を子ども一人ひとりが安心できる場所にする

家庭を子ども一人ひとりが安心できる場所にする

オランダの先生たちと話をしていると、

「学校は全ての子どもたちにとって安心出来る場所じゃないとね」

オランダ人家庭の人たちと話をしていると、

「子どもと一緒にご飯を食べて、家族と何でも話せる環境・関係を作っていかないとね」

と聞きます。

日本がこれを達成するために、私たち大人に何が出来るのか。

答えはそう簡単に導き出されないと思います。

しかし、暗記で解決する、一問一答のような問題の方が世の中には少ないのかもしれません。コロナウイルスの問題もその一つではないでしょうか。

「答えのない問い」に大人が挑む姿を子どもたちが見なければ、

「未知なる問い」に子どもたちが挑む未来はないのではないか...

結局、子どもたちの社会や国に対する無関心は、大人の無関心からきている。高校生たちを見て、私は常々そんな風に感じていました。

本当に変化が必要だと思うのであれば、大人が答えのない問いに挑むその背中を見せる必要があるのかもしれません。

そして、子どもたちがその姿勢から学びとっていくのではないでしょうか。

変わるべきは大人。

「社会を変えるのは自分だ」という当事者意識を多くの大人が持つことで、

その様子を見た子どもたちがこの数値をあげていく。

今日はそんなお話をさせていただきました。

私は神様でもないけれど、小さな継続的なアクションが必ず実を結ぶ

私自身は有名人でもなく、インフルエンサーと呼ばれる人でもありません。

それでも、日本の教育をもっと良くしたい。と心から願っている大人の一人でい続けたいと思っています。

決して諦めることなく、子どもたちの未来を"もっと"良いものにしていきたい。子どもたちは未来だから。

未熟な私ですが、今日のお話を通して多くの保護者の方々や教職員の方々に何かしらの「気づき」をお届けできていたらいいな、と思います。

私たちの活動内容に賛同いただける方々からのサポートをお待ちしています。ご協力いただいたサポートは、インタビューさせていただいた方々へのお礼や、交通費等として使わせていただきます。よろしくお願いいたします!