「レコード芸術」への思い~元編集者の立場から

音楽之友社を辞めて24年間、フリーランスとして生きてきた。

クラシック音楽業界を足場としながらも、いろいろな出版社や新聞社、そして放送局とも仕事できるようになったのは幸いだった。美術や演劇や舞踊など、隣接するいろんな分野ともかかわりを持てるようになった。

音楽之友社に在職したのは13年間。私にとっては懐かしい、卒業した学校のような場所といえるかもしれない。

6年くらい前からは再びご縁があり、アドバイザー的な感じで毎月会議に参加させていただいている。外部からのさまざまな意見を率直に伝えるのも自分の役割だと感じている。

ちょうどいま「レコード芸術ONLINE」のクラウドファンディングが終盤戦を迎えている。5月24日(金)までに1500万円集まれば9月にWeb版の創刊が可能となるが、あと3日を残す段階で1200万円を超えたくらい。

予断を許さない状況である。

このタイミングなら、何らかの力になるかと思い、元編集者の立場から、自分が「レコ芸」でどんな仕事をしてきたか、少し振り返ってみたい。

当時の自分が最初に立てた特集企画が、1999年7月号の「ドイツ的とは何か?」を問うというものだった。

月評担当の全評論家に「そもそも評論の中でよく使われがちな”ドイツ的”とはどういう意味ですか?」と挑発的なアンケートを出したが、その回答はなかなかの傑作揃いだった。

他にバレンボイムやブーレーズが「ドイツ的」について何を語ったかというベルリンの城所孝吉さんの記事(ピナ・バウシュのドイツ表現主義舞踊についてのコラムも)、ベートーヴェンの演奏解釈における「ドイツ的」について楽譜を交えての金子建志さんの分析、1953年のフルトヴェングラーのインタビュー全文翻訳、さらにはドイツ文学者・荒井秀直さんによる、音楽以外の12の人物を挙げて「ドイツ的」を考える記事なども作った。

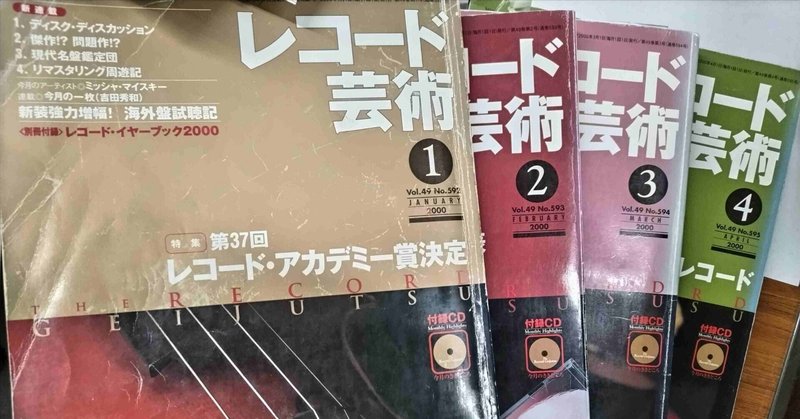

「レコ芸」の編集を私が担当した1999年春から2000年春までは、ちょうど誌面の大刷新の時期にあたっていた。

特に2000年1月号は新連載やリニューアルした定例記事が全ページ目白押しで、新規筆者が何人も登場し、とても力が入った号になった。

中でも私が業界からは喜ばれもしないのに(読者は喜ぶだろうと思って)頑張ったのは、中カラーの記事で、円谷プロに取材して「ウルトラセブン」とクラシック音楽の関係について、映画監督・演出家の実相寺昭雄さんと、作曲家・冬木透さんとの対談を実現したことだった。

当時「ウルトラマンガイア」が地上波テレビで放送中で、その劇中音楽を担当した作曲家・佐橋俊彦さんのコメントも挿入した。

私は平成ウルトラマン三部作の大ファンでもあったので、ガイアの北浦嗣巳監督の撮影現場(エリアルベースの墜落を知って驚いた)もついでに見学させていただいた(こうなるともう趣味以外の何物でもない)。

レコ芸の休刊が昨年春に発表されたとき、常連執筆者の有志を中心とした署名運動が沸き起こったが、そこには「ファン・音楽家・批評家の交流と議論の貴重な場」という言葉があった。

もし本当に議論を活性化させるなら、書き下ろしの長文記事だけでなく、挑発的なテーマによる、クロスジャンル的な新しいゲストを招いての座談会や対談がもっとあってもいいと、編集部にいた頃の私は考えていた。

そこで2000年1月号から立ち上げたのが、長木誠司さんをホスト役に立てた「ディスク・ディスカッション」という座談会の連載であった。これはブッキングや座談会のまとめも編集者側で全部担当するので本当に大変な労力を必要としたが、いまでも良い企画だったと思っている。

昔の自分のレコ芸での仕事について懐かしむのはこのくらいにしておこう。その後のレコ芸の編集者たちは、大変な苦労をしながらこの老舗雑誌を継続してきたし、私が在籍したたった1年間(3年分くらいの密度はあったけれど。それまでは10年間「音楽の友」だった)など、ものの数ではない。

レコ芸の最も大切な役割は、巻末の新譜情報と、毎月の新譜月評、海外盤試聴記を充実させることによって、いまどんな新しいクラシック音楽の録音・録画などのメディアで面白いことが起きているかを網羅的に伝えることであった。

それと同時に、厚みのある充実した、時事的な音楽についての読み物や中身のある議論を作れる可能性のある場がレコ芸だった。昔からの筆者ばかりでなく、若い新しい書き手を発掘し育てることのできる場でもあった。いまのSNSやインフルエンサーにはできないことである。

「レコード芸術ONLINE」がもう一度そのような場へと発展していってくれることを願っている。

※クラウドファンディングはこちら(5月24日まで)。なおこのクラファンは、創刊のための資金のみならず、サブスクの購読者を多く集めるための手段としても機能している。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?