俺的美術鑑賞の仕方

美術鑑賞の正解

絵が好きなこともあるし、職業柄ということもあるし、美術館好きの友人が周りにたくさんいることもあり。

時間があると美術館に行きたくなる。

心が動く出合いがあるからだ。

それは決して嘘ではないけれど、そんなふうに書くと、美術鑑賞に興味を持ったことがないと「美術館に行ってもアート鑑賞の仕方がわからない」と思う方もいると思う。

なんせ、このnoteを書いている自分がそうなのだ。美術史を勉強してきたわけでもないから背景なんか全く分からないし専門的な知識や技術も知らない。アート鑑賞の正しい(?)仕方などわからない。

それでも美術館に行くのは、アート鑑賞の仕方は人それぞれで良く、特定の人にだけに限られた特権でもなんでもない。

睡蓮に見るカエルの話

『13歳からのアート思考』という本は僕の好きな本の一つだが、その中に、4歳の男の子がモネの《睡蓮》を指差し、「カエルがいる」と言ったエピソードがある。

多くの人が目にしたことのあるモネの《睡蓮》には、もちろんカエルは描かれていない。しかし、彼は絵の中にカエルが住むストーリーを想像したのだ。僕はこの自由さがアート鑑賞の魅力だと思うし、彼がそう感じさせられたアートが非常に魅力的だと感じる。

知識があればアートをより深く楽しめるとはいえ、知識がないからといってアートを楽しむ権利がないわけではない。

俺的美術鑑賞の仕方

前置きが長くなったが今回書きたいことは2つ。

まず一つ目、自分が美術館で鑑賞をしている時に何を思っているか。

簡単に言えば、「あ、これいいな」と思った作品について、「なぜこれがいいと思ったのか」を言語化している。たくさんの作品がある中で、すべてを同じように愛でるわけではなく、「これいいな」と感じる作品に出会うと自然と考えるのだ。

そうすると、まず自分は「色使い」に惹かれることが多いんだなとわかる。例えばミロの 《花瓶》という作品を目にした時。じっくり見ていると基本的には茶色やベージュの落ち着いた色相で構成されており心動くような刺激的な要素は無いよう見える。

が、一箇所だけ非常に鮮やかなミントグリーンが使われている。その控えめながら存在感のある輝きがなんとも作品自体を魅力的に引き立てているように感じたのだ。またミントグリーンという、赤や青のような主役に使われる色でないところも個人的に「あ、これいいな」と思うポイントだった。

《花瓶》を見て全く同じように感じる人は少ないだろう。そんな自分だけの「正解」があることが嬉しく、作品に向き合うことで自分の思考を教えてくれるところが、アート鑑賞の楽しみの一つだ。

アート活動を始めた時の想い

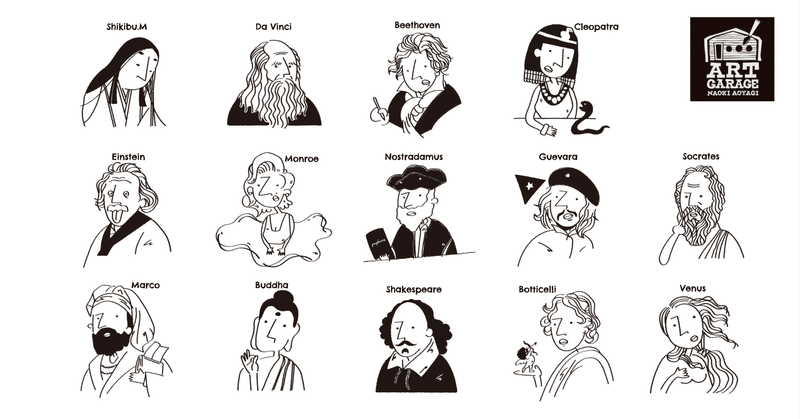

二つ目に、作り手として思うこと。先ほどのカエルの話のように、僕の作った作品を見る人には自分なりのストーリーを感じてほしいし、自分だけの「かわいい」や「かっこいい」を見つけてもらえたら、それだけで心底嬉しい。それを目指して作品作りをしている。

一方で、自分のアートの特徴は、自分の思いやコンセプトを言語化してアートに乗せること。でも、それは自分の意図を押し付けたいわけではない。制作背景に興味を持ってもらった方には、それをきちんと伝えたいと思っているからだ。

今回は美術館鑑賞について書いたが、僕らは何かをする時に「これで正解かな」と不安になりながら周りを見て正解を探すことがよくある。しかし、他人の正解が自分の正解とは限らない。答え合わせという作業に意味がないのだ。何より自由でありたいと思う。

アート活動を始めた時に思っていたことがまさにそれで、アートに対するハードルを下げ、楽しむことの条件を取り払いたいと思っている。

そんなことを書いていたら美術館に行きたくなってきた。それに作品も作りたくなってくる。展示活動はしばらく休んでいるが、2024年は一度どこかで開きたいと思っている。

noteはこれが今年最後の記事になると思うのでご挨拶を。今年もInstagramや個展で作品を沢山見ていただきありがとうございました。2024年もどうぞよろしくお願いいたします。

青柳直希

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?