文章を書くのは、なぜにこんなにも難しいのだろうか。

ーPascalの言葉を借りてー

"I am sorry to have wearied you with so long a letter but I did not have time to write you a short one"

noteって書くのはかどらないんだよね…

伝えたいことは沢山ある。

思いついた発見を皆に共有したいと思うこともよくある。

「noteで発信するぞ!」

そう思って少し書きだしては止まり…書き出しては止まり…を繰り返し、下書きを見返してみれば20件もたまっている。

そこでふと疑問に思う。

「なぜ、文章を書くのはそんなに難しいのだろうか?」

取りあえず一旦書ききってみればいいじゃないかと自分でも思う。

なのになぜか手は動かない。

案外、会話の中で伝えたいと思ったことをすぐに話したりはする。

会話なら、あんなに簡単にできるのに。

どうして文章はこんなに難しいんだ。

文章って、書くとき身構えちゃうよね

会話だと、そんなにちゃんと話すつもりなくても、ヌルっと始められる。

でも、文章だとなんだか気構えてしまう。「しっかり書かないと」って。

このなぜかある、「しっかり書かないと」っていう無意識が、書くことのハードルを上げてしまっている気がする。

じゃあなんで、この無意識は生まれるのか??

多分原因は文章の特性だろう。

多くの表現手段の中で、文章というのは手間がかかりリスクがある。

つまり、「こんだけコストかかってるんだから、そのコストかけるだけ伝えたい何かがあるんじゃないか」と、無意識に思うのではないか。

一旦ここで、文章にかかる手間とリスクについて話してみる。

文章=丁寧?

文章って”しっかりときれいに書くことが前提”の表現方法なんだと思う。会話って、正直少しのラフさがあっても抵抗がないと思うんだけど、文章だとなんか受け付けない…みたいなことない?

以前、本屋で最近のラノベはどんな表現なのだろうと友人とみていたことがある。

その際、戦闘の描写が

「どごごごごごごごご、がっしゃーーーーん。」

「ジャキン、ジャキン」

「ドシュ」

って表現されてて、なんか…違和感があった。

違和感が生まれるということは、文章に相性のいい表現が、何かしらあるということだろう。

現に、

本屋で最近のラノベはどんな表現なのだろうと友人とみていた

という文章をさっき書いているけど、初めは、

本屋で最近のラノベはどんなもんじゃいって友達とみてた

って書いてた。

見比べてみると、音読して読んでみると違和感ないが、文字面だけで見るとやはり下の文章は読みにくい感じがする。(あとなんか稚拙に感じる)

この文章独特の言い回しに僕は慣れていない…

(今度口語で書いた記事をGPTにぶっこんで記事っぽくしてみようか)

改めて思うけど、やっぱり日本語の文章を読む際に相性のいい表現というのがあると思う。それが口語とは違うから、会話が好きな僕からすると、その内容を口語っぽく表現することにすごく労力がいる。

日本語の、「漢字」という書き言葉

多分、「漢字」も少しは影響してると思う。

文章を読むときって平仮名だけだと読みにくいから、漢字を使う。

でもだからこそ、一つ一つの感情や表現に適した感じの単語を多用することになる。

同音異義語という言葉があるように、日本語の熟語、漢字は書くことを前提に作られている(と思う)。「牡蠣」と「柿」ならまだ発音違うからいいけど、「正確」「性格」と「意思」「医師」なんてこれはなかなかの外国人殺しだなと。

文章という制約は、俳優と声優の違いに似ている

漢字に通ずるが、声優と俳優の得意分野が(というかそもそも表現の仕方が)違うように、文章という言葉以外の情報が無くなる制約の中で、表現を行うからこそ生まれる言葉もある。

感情を文章にのせようと思ったら、

「と楽しそうに今僕はこれを書いてるんです」

なんて書いたら変だから、文章の中でうまく伝える表現を探さないといけない。

情景描写や、複雑な熟語はその表現を言葉だけで表そうとした結果、生まれてきているのだろう。制約の中で、どう表現するかという手間が大いにかかっている。

見返すことができるというリスク

文章の大きなリスクは見直せてしまうことだと思う。

会話は、いい意味でも悪い意味でも、見直しして修正ができない。一度出した言葉は戻せない。

僕の大好きなコナン君も言っている。

「そこまでだ。2人ともそれ以上言うのは、辞めろ。一度口に出しちまった言葉はもう元には戻せねーんだぞ。言葉は刃物なんだ。使い方を間違えると厄介な凶器になる。言葉のすれ違いで、一生の友達を失うこともあるんだ。一度すれ違ったら、2度と会えなくなちまうかもしれねぜ。」

これは完全に悪い意味でとらえているが、証拠として言葉の端々まで明確に残らない(レコーダーとかはいったん置いておく)ことによって、ジャストアイデアを伝えたり、確証のないものを伝えやすいというのはいい意味としてとらえられるのではないだろうか。

一方で、文章は、一語一句表現を確認でき、証拠として明確に残ってしまう。

しかも、文章という、まとまった時間をかけている前提で読まれているからこそ、「不明確な情報を言っていいのだろうか」という懸念が入ってしまう。だから、「下調べしないと…」とか考えてしまうことが、文章へのハードルを高くする一因になってるんじゃないかと思う。

さらに、文章というものは実際公開する前に自分で見直せてしまう。

丁寧に構成し直す余地を与えてくれているのだ。

しかしこれは、学校のテストでも見直しというものが至極億劫に感じていた私からすると、非常に非常に余計なお世話なのだ。

(逆に見返せるからいいととらえる人もいるだろうけど。)

できれば、”一度書いた文章は書きなおせない”みたいな、荒い文章でも言い訳できるような仕組みだったらいいのにと思う。

(twitterとかね)

こうして、また文章へのハードルが上がるのである。

手間とコストがかかるから、「それでも伝えたいことがあるんだろう」と感じてしまう。

ここまでで手間とコストがかかることを話したが、それによって「メッセージ」があると感じてしまうことと、書くことの難しさはどうつながるのか。

恐らくだが、ここまでの話、ある程度受け入れられた人と、いや、その分析結構逆じゃないか?と感じた人に分かれると思う。

その違いはおそらく「発散思考」か「収束思考」だ。

発散思考が文章を書くと、蝶を追いかけだす

ちなみに僕は発散思考。

収束思考の人は、文章を見返せることがリスクだなんて思わないだろうし、むしろ会話の方が思いを伝えにくい(アウトプットしにくい)とさえ思うかもしれない。

発散思考が文章を書くとどうなるか??

端的に言うと、「新しい問いが生まれて論点ずれが起こりまくってなかなか進まない」現象だ。

実際にこの文章を書いているときに起こったことを見てみよう。

・Twitterはラフさを許容するという特性が会話と似ているから、問題の発生の仕方が会話と似ている。匿名だからというより、会話のようなラフなコミュニケーションをしているのに、「文章」という厳格さや手間が連想される表現手段で伝えられるから、軽くいったつもりの言葉に重みを感じるのではないか?だから「たかがネットの言葉」と思われるもので自殺してしまうまで行くことがあるのではないか。

・手間でいうと「アート」に無意味に意味を感じるのは手間が関係あるのだろうか。

・文章=メッセージであるならば、あまりにも意味不明な文章を書くと人はそこに意味を見出すのか?

・人はなぜコストがかかると見合ったリターンがあると思いたくなったり、リターンが大きいと多分なコストがかかったと思いたがるのか。本能か、宗教か?

etc…

一つの項目につき1つか2つくらい、「あれ、ならこれはどうだ?」と気になるのだ。

小学生の時、先生が話をしているときに飛んできた蝶がきになって追いかけている人がいるだろう。あんな感じだ。

(どんな感じだ⁉⁉絶対例え間違ってるよね⁉)

だから本当に、書きたい内容書いてるつもりが違う話になってるし、そっち気になって本題が進まないこともよくある。

10歩進むという課題に対して、1歩進んで蝶を追いかけ、1歩進んで蟻を観察し、1歩進んでなぜ風を心地いいと感じるのかを考え出す感覚だ。

#やばいやつ

情報を小出しにしておくと、ここまで書くのに謎に3時間かかっているわけだ。

いかに寄り道をするかが分かるだろう。

文章は伝えたいことを収束させることである

今までの話で、文章は「メッセージ」を伝えることを示唆するといってきたが、この伝える行為が「収束」なのだ。

一つの伝えたいことに対して、補足として膨らます。

あぁ、何て難しい。

あふれ出てくる疑問を一旦置いておいて、目的に一直線なんて拷問に近しいではないか。

#文章書くの向いてない

#知ってた

結局、知やアイデアを知識や知恵にして伝えるには、収束させる必要がある

それでもやはり、端的にメッセージを伝えている文章は本当に読みやすい。

やはり伝えるには収束の工程が必要なんだと思う。

僕はこの収束=内容を削るということに本当に慣れていない。

それでも、伝えるときは収束させることが必要だし、自分の中で知恵として昇華するときも本質を削り出すことが大切だし、収束を無視することはできないと思う。

なぜ文章を書くのがこんなにも難しいのか?

その結論は、僕が発散思考だからだろう。

収束するための文章というツールを、発散傾向にある人が発散の手段として使うから難しさが生まれるのだ。

でもそう冷静に分析してみると、

文章を書くことを、自分の想いを発散する手段ではなく、伝えたいことを端的に伝えるための論点整理ゲームと思えば、幾分かましになるのではないかと書きながら気づいた。

今後は、発散思考と相性のいい音声媒体で発散し、収束思考と相性のいい文章で、端的に何かを伝えることを練習するという方向性で検証してみようと思った。

ちなみに、これを書いている途中で思いついた内容を、録音してみたから、いずれVoicyかなんかで発信してみようと思う。

テーマは、「イントネーション、音から入れるか、文字から見るか」。お楽しみに。

最後に

これを書いていて改めて思うが、文章を書く人って本当にすごい。

「これを伝えるぞ」という強い意志

があるからなのか、単純にこの構成作業を快楽と感じているのかはわからないが、この行為を行い続けている人たちに敬意を表したい。

最大限の賞賛をもって、文章書き達を冠するのにぴったりな言葉で締めようと思う。

「変態」。

湊 尚樹

いずれ自分を紹介するnoteでも書こうかと思って1年がたった男。

仕事の息抜きで一回書いてみようと思ってたら4時間経ってて焦っている。早急に仕事に戻ります。

ちなみに「最後に」のコーナー書いてるときに、「言葉を発するときの思考回路の違い。湊は本当に何も考えていない」というテーマの話も書けるな。と発散思考を発動していた。

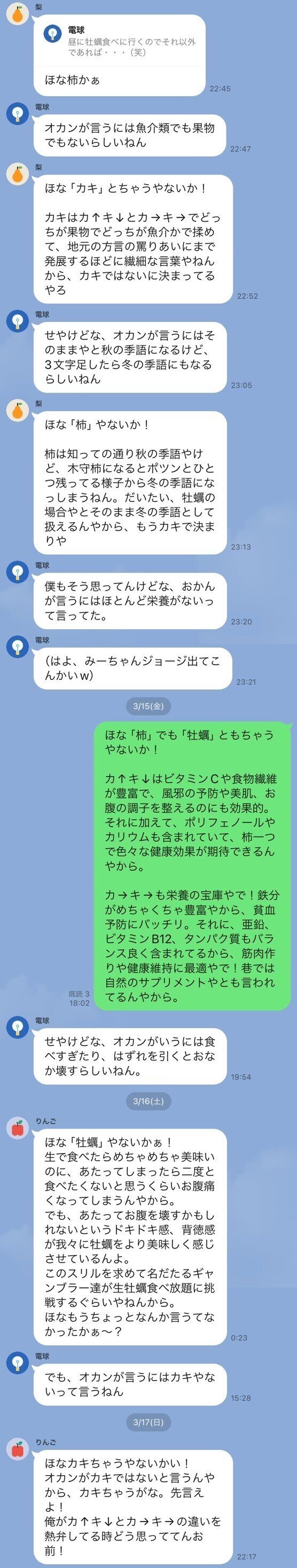

コラム:

同音異義語のややこしさを話し言葉で使うとややこし!ってなるけど、そのややこしさを文章で表現しようとすると難しいよねっていう例。

(遊びに行く日、晩御飯何たべる?っていう話をしている。)

↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?