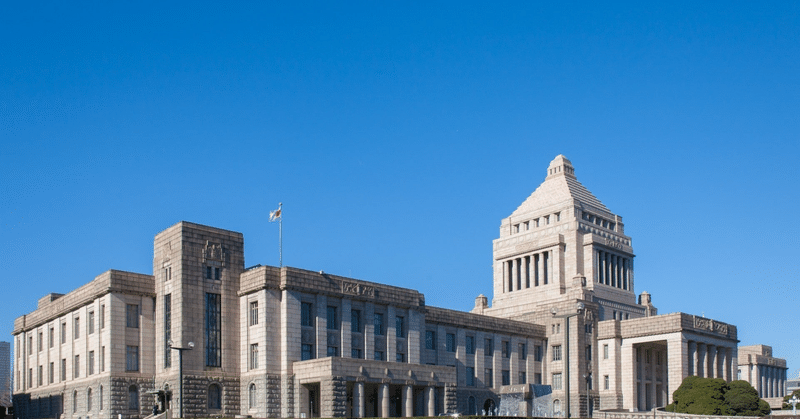

おおつき紅葉議員(立憲)2024年4月5日衆議院法務委員会

おおつき議員(立憲)が、共同親権がもし導入されると仮定しての社会保障との整合性と、総務省から各自治体にDV等支援措置について通知が発出されていた件について書き起こしました。

おおつき議員

先程の同僚議員の質問に続いて、 今回の民法改正案について質問させていただきたいと思います。

冒頭に、私からもですね、寺田委員も申し上げましたが、先ほど午前中に話があった家族観について、私自身もですね、今回の共同親権の議論をするにあたって、 世界標準に合わせるために世界各国が導入している制度について議論するというお話なのにも拘わらず、私、やっぱり偏った家族間に基づいて議論がされてるんじゃないかなということに極めて違和感を感じました。(そうだの声)

そういった考えがある方もこの国にはいらっしゃるのかもしれません。

でも、私自身、新人議員で今40歳で子どもを2人育てる身としては、やっぱり先ほどから言われている、例えば「連れ去り」前提の議論ですとか、 あとは離婚をしない家庭、家族観であるっていうのはやっぱり時代から遅れている家族観ではないかと思いますし、この観点に沿って自民党が政権運営をしているということに関して、やっぱりこの制度のかじ取りをするっていうのは極めて偏っている議論であると思いますので、私自身のこれからの考えも申し上げ、そしてそれが社会に向けての選択肢だと思って受け止めていただきたいと思い、質問に入らせていただきたいと思います。

この制度の創設にあたっては、親にとってはですね、やっぱり親と子供が安心して暮らせるように、そして孤立しないように必要な支援が措置されて、たとえひとり親だとしても、本来持っている力を取り戻して社会で活躍できる観点を鑑みていかなくちゃいけないし、子どもにとっては、親がどんな道を選んだとしても、子どもが幸せに笑って暮らせる社会にしなくちゃいけない。そして、私たちが社会を作る立場としてはですよ願わくば、その子どもたちが大人になった時にも、 自分もやっぱり子どもを産んで安心して暮らせるんだって感じられる、そういう制度に作っていくために導入するのかどうかをやっぱり議論をしなくちゃいけないと思って、この観点に沿って今日は質問に入ります。

さて、日本では今9割が協議離婚なんです。で、その原因の1位っていうのが性格の不一致なんですけれども、2位以降っていうのが、身体的暴力だとか精神的暴力、そして子どもへの暴力などDVが原因となっています。

この性格の不一致の中でも、現に夫婦間の力関係が存在しておりまして、十分に話し合いができていない状況で離婚に至ることも多いというのが現状です。

今回の改正案では、一方が単独親権を望んだとしても、合意ができない場合は家裁の判断に委ねられることになりまして、決して選択できるわけではありません。だから、伺いたいと思います。

今回の改正案では、協議離婚の際に監護者を定める旨の規定を一律に設けることは見送られております。そもそも、これ規定を設けないこととした理由を伺いたいと思います。

法務省民事局長

父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。

父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの事情により異なるものと考えられます。そのため、個別具体的な事情に拘わらず離婚後の父母の一方を監護者と定めることとするのは相当ではなく、本改正案では監護者の指定を必須としていないものでございます。

おおつき議員

でもやっぱり私は、この今回の共同親権導入にあたっては、監護者が指定されないと、この日常の生活拠点をどこにするのか、例えば今日はどっちのおうちに泊まるのかとか、子どもの日常生活に大きな影響を与えるんじゃないかなと懸念しております。

これ、日頃の同居親が子どもの健康状態や子どもの意思で行いたいことも別居親の同意が必要となってくるんですよね。それで、今改正案の日常の行為とか、これ急迫の事情とか、同僚議員も聞いておりましたけれども、これの定義がなくて協議としての捉え方をされてしまって大きな混乱を招くんじゃないか。ひいては、例えば家裁の現場に全ての責任を押し付けられるんだとかっていうのが想定されるんじゃないかと思うんです。

また、このDVで避難されて子どもを連れて家を出る場合も、急迫の定義がなくて、例えば殴られてすぐじゃなくて、子どものために、子どもが夏休み入ったら避難しようかなと思って考えている方も、これまで我慢できたのだから急迫には当たらないと判断されるということも、子どもと非難することが結局できなくなってしまうんじゃないかなっていう恐れがあるという声が数多く届いております。

だからこそ、先日枝野委員も申し上げておりましたけれども、離婚する時は監護者の指定、これをしっかりと入れこむことによって、単独でかなりのことが可能になるんじゃないかなと思っております。

ここからはですね、共同親権が導入されるとどう変わっていくのか、この不安の声が多く寄せられておりますので、これまで届いてきた一つひとつの声について伺いたいと思います。

まずは、養育費の支払いについてです。養育費は別居親が子どもの監護者に支払うんですけれども、共同親権になると養育費の支払いが促されるという意見があります。

その一方で、共同で養育しているからその間の養育費を減額するということが主張される恐れがあるのではないかという声が届いてるんですけども、これについてはどうなるんでしょうか、伺います。

小泉法務大臣

養育費の履行確保、これは子どもの健やかな成長のために重要な課題であります。そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無に拘わらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。

親権の有無によって子に対する扶養の程度に違いが生じるものではなく、養育費を含む子の監護のあり方についても、改正法の趣旨を踏まえて父母の間で適切な協議がなされることが期待されますが、いずれにせよ、この合理的な理由のない減額の請求は認められないと考えます。

法務省としては、施行までの間に、本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知・広報に努めてまいりたいと思います。

おおつき議員

大臣から明確な答弁がありました。実は、本当に今おっしゃった通りにですね、この養育費というのは、共同親権とは全く別の問題なんですよね。全く別の問題であることをしっかりと周知させなければいけません。

なぜかというと、この共同親権の議論が始まるという段階でですね、ものすごい多くの方々がこれについてすごく心配をしております。そして、これに関連して減額をしようという考えを持っている方が少しずつ出てきているからなんじゃないかなという懸念がありますので、これ実際にですね、取り決め率と受給率、これ差があることを大臣もご存じかと思います。

これ、母子世帯で取り決め率が46.7%なのが、実際に受給率であると28.1%に下がってますよね。で、父子世帯では取り決め率が28.3%なのが、受給率では8.7%に下がってるんです。

こういったことが、共同親権がおきたからもっと下がるようなことがないように、少なくともちゃんとしっかりと支払いができるような体制を整えるように周知徹底もお願いしたいと思います。

次にですね、共同親権導入にかかって、既存のこの社会保障制度への影響について伺いたいと思います。 現在の社会保障制度のうち、原則すべての家庭の子どもに支給される児童手当は所得の多い方に支給されることになっていますし、一定収入以下のひとり親家庭への児童扶養手当は監護者に支給されることになっています。そこで伺います。児童扶養手当は事実婚には支給を停止するとあるんですけれども、共同親権になった場合、収入の算出はどうするんでしょうか。そして、共同で養育しているのなら、婚姻中や事実婚と同じという理由で停止されてしまうのでしょうか。これ伺います。

こども家庭庁長官官房審議官

お尋ねは、児童扶養手当の支給に際してこの収入がどう扱われるのかということと、それと事実婚認定が共同親権になるとされてしまうのかと、この2点というふうに理解いたしました。

まずは収入の方からお答え申し上げますと、児童扶養手当でございますけれども、これは先生からもご指摘ございましたように、子を監護している実態があるかどうかで支給対象者を判断をさせていただいております。

つまり、民法上の親権とかあるいは監護者の定めがあるかどうかに関わらず、その子を監護している実態があるかどうかということが判断のポイントというふうになっております。そのため、離婚後の父母が共同して親権を行使するというようなことになった場合でありましても、子を監護している実態があるかどうかで手当ての支給対象者を判断することとなりまして、実際に子どもを監護している方が引き続き手当を受給することとなります。そうなりますので、児童扶養手当受給の可否でございますとかその額は、この受給資格者本人の方の収入や所得によって決まるということになってまいりますので、共同親権になることが児童扶養手当の収入の算定方法に影響を及ぼすものではないというふうに考えております。

それともう1点、事実婚との関係でございますけれども、 児童扶養手当、確かにご指摘の事実婚になってしまった場合には、児童扶養手当の支給というのは止まります。なんですが、この事実婚につきましては、当事者間に社会通念上、夫婦としての共同生活と認められるような事実関係が存在するかどうかということによって判断することとしております。

そのため、離婚後の父母が共同して親権を行使することとなった場合であっても、この共同親権であることを理由に事実婚の認定がされるというような関係にはないと考えております。

引き続き、子を監護している実態があるかどうかとか、同居の有無であるとか、生計関係等を照らし、事実婚と判断されるような関係にあるかどうかで支給が判断されることとなると思います。

こうした事実婚に当たるかどうかといったことについては、個別の事案によって事情がそれぞれございますので、先ほどの収入の関係もそうでございますけれども、支給実務を担う地方自治体に対しては、こうした実態に応じての判断になっていくということについては、また引き続き周知をしていきたいというふうに考えております。

おおつき議員

その周知っていうのは本当に大切なことになりますので、ぜひお願いしたいと思います。

また、子の監護という観点では、先ほども申し上げましたが、やっぱり離婚するときに監護者の指定をするのが1番分かりやすいんじゃないかなというような答弁であったと思います。

次に行きます。この共同親権が導入されたら、教育支援制度の影響について伺いたいと思います。 現在の教育支援制度には、この高校等の修学支援金または大学などの修学支援制度について、親権者が2名の場合は2名分の収入証明が必要となります。では、離婚後の共同親権の場合、高校の場合、または大学などの高等教育の場合、これ、それぞれ同じ扱いになるのでしょうか、伺います。

文部科学省大臣官房審議官

まず、ご質問いただいた中で、大学等の高等教育にかかる奨学金の取り扱いについてお答え申し上げます。

日本学生支援機構の奨学金制度におきましては、この家計基準、いわゆる収入要件におきまして、生計維持者の収入等の状況に応じてその支給等を判断することとしております。で、生計維持者につきましては、原則として父母の2名となっております。 ただし、現行におきましても、離婚等により父または母と本人が別の生計になっている場合などにつきましては、これまでも、親権の有無にかかわらず、学生等の実情に応じて判定することとしております。従いまして、共同親権の導入によりまして、大学等の奨学金につきましては制度上の取り扱いが変わることは想定されないものと考えております。まず、あの大学等についてご説明申し上げました。

文部科学省大臣官房審議官

高等学校等就学支援金につきましては、保護者等の収入に基づき受給資格の認定が行われますが、 保護者の定義は法律上、子に対して親権を行う者と定めております。そのため、共同親権を選択した場合には、親権者が2名となることから、親権者2名分の所得で判定を行うことになります。

しかしながら、就学支援金の受給資格の認定等にあたっては、親権者が2名の場合であっても、親権者たる保護者の一方がDVや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、親権者1名で判定を行うとしておりますので、共同親権か否かに関わらず、同様の判定を行うこととなります。

おおつき議員

では確認なんですけど、共同親権になっても変わらないということでよろしいですよね。はい、ありがとうございます。

例えばこの場合ですよ、別居親から入学時の必要書類を受け取るのに時間がかかる場合とかって出てくると思うんですよ。で、この時間がかかる場合でもまた例が変わってくると思うんですけども、嫌がらせとかで、これ渡さないとお前できないんだろうと、だったらこれ渡せない、例えば他の条件と合わせて渡さないぞという話などが出てきた場合ね、渡してくれない場合、今改正案の急迫の事情の扱いになるのか、伺いたいと思います。

法務省民事局長

本改正案におきまして離婚後の父母双方を親権者とすることができることとしているのは、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とすることで子の利益を確保しようとするものでございます。

また本改正案では、父母間の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを明らかにしております。

そのため、離婚後の父母双方が親権者となった場合におきましても、別居の親権者が同居親による養育に対して嫌がらせのような不当な干渉をすることを許容するものではございません。 こうした法改正の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと考えております。

おおつき議員

そうですね。せっかくその経済格差をなくして、子どもが希望すれば高等教育へ進学できる就学支援も、この共同親権の導入でどうなるのかがわからず、こうやって不安を抱えている方々が多くいらっしゃいますし、そういった声、もちろん役所にも、各私たちの事務所にも届いておりますので、そういった不安を一つひとつぜひ払拭するようにお願いしたいと思います。

では、大臣、やっぱりこうやってあの各省庁をまたいでいるこういった制度ですね、現在のひとり親支援については、離婚後の共同親権・共同監護の導入によって子どもに不利益が生じることがないよう、今後立法措置を含めて、関係省庁において連携調整、やっぱり必要ですよねと思うんですけれども、大臣のご見解、お願いします。

小泉法務大臣

まさにおっしゃる通りだと思います。細かい規定、様々ありますので、また各省庁の行政の観点が必ずしも同じではない部分が重なってます。でも、受け取る人にとっては同じ国からの施策でありますので、そういう点を踏まえて、関係省庁間の密接な連携、これを図っていきたいと思います。

おおつき議員

次に、法定養育費制度の導入について伺いたいと思います。

で、本改正案では、法定養育費の額は、法務省令で定める方法により算定することとして金額が決まっているのではなく、また支払い能力を欠くこと等を証明した場合には、法定養育費の全部または一部の支払いを拒むことができることとしています。 これでは、現在の養育費の受給率、先ほど申し上げましたが、大きく変わるとは思えません。

そこで、家族法制部会では、今回の法定養育費制度の導入に際して、公的な養育費の立て替え払い制度が必要であるとの意見が出されましたが、今回導入が見送られた理由を伺います。

法務省民事局長

養育費を必要とするひとり親家庭への公的支援として、公的機関による立て替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。もっとも、そのような仕組みの導入につきましては、償還の確実性も見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるか、 当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるか等といった観点からの慎重な検討が必要になってくるところでございます。

なお、法制審議会家族法制部会の議論の過程におきましては、一定の公的給付を前提とするような支援の仕組みを検討することは、民事基本法制について調査審議をする法制審議会への諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘もされたところでありまして、法制審議会総会で採択された要綱や、これを受けて立案された改正法案においても、公的徴収制度の導入は含まれていないものでございます。

おおつき議員

それまた再度検討する可能性っていうのはあるんでしょうか。

法務省民事局長

繰り返しになり恐縮でございますが、家族法制部会におきましては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるんではないかという指摘もされたところでございまして、公的徴収制度についてこの家族補正部会の中で再度検討するということは、今のところ、考えておりません。

おおつき議員

ここはこれから政治判断になってくると思います。私はこれ、必要な声、高まってくると思いますよ。制度が始まったら、これまた引き続き、制度が始まるかどうかまだわからないですけれども、私は議論を続けていくべき問題だと思っております。

さて、次に、DV等の被害者の避難にかかる住民基本台帳制度の支援措置について伺います。 DVやストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為で避難した場合、当該の住所地の役所に、加害者の相手方に住所を知られないようにするために住民基本台帳の支援措置を申請することになっております。

こちら、家裁で保護命令が出るのは本当に刑事事件相当の傷害があった場合で、精神的なDV等ではほぼ保護命令は出ません、現時点で。唯一、子どもの安全を守るための支援が住民基本台帳の支援措置となっております。ただ、今回の民法改正に歩調を合わせたものなのか、これ、いつの間にか今年1月30日付で総務省から自治体に通知が出ておりました。

つまり、支援措置を申請しても、その後加害者である別居親が役所窓口で住民票の閲覧を希望した場合に、支援措置で閲覧できないことを伝えるときに、 必要に応じて不服申し立てをすることができることを示せたりとか、その教示を文書によって行うことと、追記改正されております。

そこで、まず総務省に伺いますが、なぜこのような通知を出したんですか。

総務省大臣官房審議官

住民基本台帳事務におきましては、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するDV等支援措置を実施しております。

ご指摘の通知につきましては、国会等でのご議論におきまして、DV被害に関する虚偽の申し出により、このDV等支援措置が乱用されている場合があるのではないか等の指摘があったことを踏まえ、より適切な制度運用を行うため、 実務を担う市区町村の意見を踏まえながら、関係省庁とも協議を行い、発出したものでございます。

当該通知におきましては、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求または申し出に対しまして、許可決定を行う場合等において、 相手方に対し、反論機会を確保するため、必要に応じて不服申し立てをすることができる旨を教授することや、その教授を文書により行うことが考えられる旨を示すとともに、 DV等支援措置の実施にあたっては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関からの意見を聴取することが重要であり、より適切に意見を聴取する観点から、相談機関が申し出者に対して対応した内容を新たに記載事項に加えるなど、本措置の申し出書様式や手続きの流れを変更することとしたものでございます。

おおつき議員

審議官しかし、やっぱり裁判になった場合に、言葉とか精神的DV等証拠提出が難しい場合は支援措置を受けられなくなるのか。また、継続申請の場合、離婚して数年経ってから別居親からの危険性はないと判断されて支援措置が受けられなくなるんじゃないかと危惧される声、たくさん届いてるんですよ。(そうだの声)

だから総務省にもう1回伺います。今回のこの通知発出を踏まえた上で、今後の支援措置のあり方についてお願い致します。

総務省大臣官房審議官

今般の民法改正法案により、離婚後に父母双方が親権者と定められた場合におきましても、婚姻中における取り扱いと同様に、支援の必要性が認められる場合には支援措置を実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。

今後、本改正によるDV等支援措置等にかかる課題を把握した場合には、同制度をより適切に運用を行う観点から、実務を担う市区町村の意見も聞きながら、法律を所管する法務省等関係省庁と協議検討してまいりたいと考えています。

おおつき議員

審議官、各自治体大変なことになっていくと思いますよ。本当に窓口に立って対応する方、これから負担が増えるんじゃないかってまた不安になっちゃいますよ、これ。当事者だけじゃありません、窓口で対応する方々の気持ちもぜひ考えていただいて、制度設計をお願いしたいと思います。

さて、時間もだんだん少なくなってまいりましたので、最後にですね、今回、共同親権っていうのは原則ではないんですよね。原則ではないっていうことを改めて最後に大臣、原則ではないかどうかだけでいいです、答弁お願い致します。

小泉法務大臣

制度全体に被る話ですが、子どもの利益のために作られる制度でございます。どちらが、何が原則ということを定めてるものではありません。

おおつき議員

共同親権は原則じゃないっていうことを改めて確認いたしました。

時間が来たので終わりますが、聖書のソロモンの審判とか、江戸時代の大岡裁きの子争いのように、あの当時は女性同士だったんですけど、今はこの制度の導入によって、父母双方の真摯など同意がない場合、こういう引っ張り合いになっちゃうんじゃないかと懸念しております。

だからこそ、真摯な同意がある場合に限ってと、共同親権ができるということをお願い致しまして、私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

以上

誤字脱字がありましたらすみません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?