KAJJ @ MESON CEOの「メタバースやWeb3とは結局なにか? | 「メタバース」「Web3」「XR」の正体と関係性」の拡張的解釈!

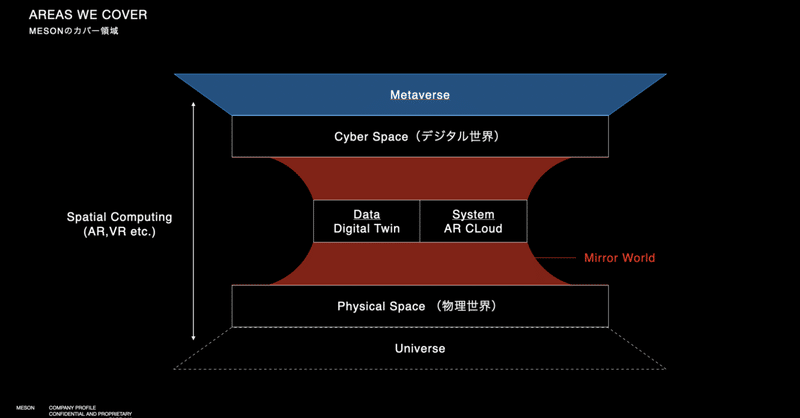

去年、いっしょにケビン・ケリーの「テクニウム」の読書会をやったMESON、CEOの梶谷さん(以下カジクン)が、メタバースとWeb3、XRについての解説をnoteにアップしていたので読んでみたら、とてもよくまとまっていて感動したので、まだの方はぜひ。こちら。個人的にはこの図をみて以来、カジクンは天才だと思っている。

カジクンに「コメントします!」と返信してしまったし、noteにはテクニウムの話も書いてあってあの読書会の内容も思い出されたし、図もいい感じだし、いろいろ触発されてなにか書いてみたくなったので、以下、カジクンの解説をわたしなりにいくつかの技術論をベースに「拡張的」に解釈していってみたい。具体的には次の3つの「物語」として。(以下は、カジクンのnoteを読んだ前提で書いています。また、この記事は、読者のテクノロジーを捉えるイメージを豊かにすることを目的にしていて、細かい概念的整理を目的にしたものではありません。)

ちなみにわたしはこういう人です。今は技術論について研究しています。仕事ください。→Profile

物語1 「デジタル世界樹」のアグリカルチャー力学

まずこの図についてのカジクンの解説を技術論的にザクッと解釈すると、例えば、ソフトウェアの「近づける力」は、テクノロジーをより身体化する方向性の力といえるだろう。技術論との接続を考えるなら、これは現象学(メルロ=ポンティ、ハイデガーら)で語られている身体化である。たとえば、斧の先まで、箸の先まで、道具を使っているとき、人の身体性はその先まで拡張している。そして、一体となって行為している。そして、VR世界でファントムセンスという擬似的な身体感覚があることが知られているように、人間の身体性は、デジタル空間にまで拡張する。この身体化によって、デジタル世界は現実に根をはる。

そして、「押し広げる力」は、人の身体性がテクノロジー(この場合デジタル空間)になじむことで、人の行為する領域が拡張する方向性の力である。この拡張は、メディア論(マクルーハンら)や心の拡張理論(クラークら)で語られる概念で説明可能だ。しかし、この場合、古典的なそうした技術論・メディア論と決定的に違うのが、その拡張する先が「デジタル空間」であり「ヴァーチャルな世界」である点。つまり、「押し広げる力」は、デジタル空間でデジタルヒューマンとしてのフロンティアを拓いていく力ともいえる。なので、新しい世界がいくつも生まれるメタバースとなるのだ。リアリティとカップリングされる世界だ。

つまり、おそらく、カジクンは、「身体化という「根」を現実にしっかりと張り巡らした上で、デジタル世界への拡張という「幹」を伸ばすことで、初めて、魅力的で豊かなメタバースの創造という「果実」をデジタル世界に実らせ、さらにそれを現実世界にもたらし「収穫」することができる」という、いうなればデジタルヒューマンアグリカルチャーの力学を理解してほしいといっているのだと勝手に想像している。

ちなみに、カジクンのこの図は、現状のデジタルヒューマンアグリカルチャーで収穫された実りを分類したものと言えるかもしれない。スタートアップは、新しくフロンティアを開拓しながら、デジタル果実を収穫し現実に送り届ける存在だ。

物語2 「多元的宇宙」への「ポータル」の誕生

そして、実りをもたらすデジタルとリアルの2つの世界を結ぶポータルが、デジタルツインやミラーワールドである。デジタル世界は先行してメタバースとなったが、それが広がるほど、現実との接点(つまり身体的なつながり、地続きな感覚)を人は求めるのだ。

そこで、デジタルツインやミラーワールドという概念が登場する。まるで鏡や双子と地続きであることを感じさせる響きが「安心」させる。しかし、その接続先はメタバースである。そのポータルをミラーワールドと呼んだケビン・ケリーは、人々をこれまでと全く違う世界へといざなっていたのだ。そのポータルはあらたなフロンティアへいざなう。つまり、その奥に広がる世界は、実際はミラーやツインなだけではない。メタバースのジャンルが多岐にわたることからも明らかなように、星の数ほどある別宇宙なのだ。そう、今注目の技術哲学者「ユク・ホイ(Yuk Hui)」がいうところの「多元的宇宙(文化)」という地(ゲシュタルト心理学でいうところの図と地)に支えられたデジタル空間なのである。

物語3 ディストピアではないメタバース

そして、Web3は、この「宇宙」的な世界に「経済」であり「社会」を持ち込むことを可能にした。これはめちゃくちゃに面白いし、人々が熱狂しているのは、単に投機対象だからだけではない。ここでのカジクンの解説もわかりやすい。

新しい"世界"を作ろうというムーブメントが「メタバース」であり、究極的に新しい"社会"を作ろうというムーブメントが「Web3」である。・・・「セカイ」と「シャカイ」で分けて考えると理解しやすい

メタバースとWeb3は思想的に相性がいい。もちろん技術的にはなおさらである。

しかしメタバースは、ディストピアかもしれない。そうならない保証はない。ならば、そのポータルが放つオーラを見きわめたくもなるだろう。しかし、そもそも、ディストピアとはなにか? オルタナティブな未来もあるのではないか。「ポスト・シンギュラリティの哲学」を提唱するユク・ホイは、最近和訳された「偶然性と再帰性」で、「その未来は必ずしも直線的なではなく、再帰性と偶然性を飲み込んだシステムを前提に、目的さえ流転し万物は変化してとどまることがないシステムになるならば、その世界の背後にあるのもは多元的で宇宙的なものとなることができるという(かなりわたしの意訳的な要約だけど)。たしかに、描かれる直線は描かれた瞬間に、それが終わるか、弧を描き直線ではなくなる運命を宿す。ならば、最初から目的すら、自在に変容するシステムが理想なのかもしれない。

しかし、そのような仏教思想にいうところの「あるがままの世界」を実現するようなメタバースは実現できるのだろうか。その鍵もまた、Web3であるとわたしは考える。カジクンがいうように、ハラリがいう人への trust が虚構を生んだ世界から、Web3のprotocolがうむtrustが人へのtrust lessを可能にする世界にシフトすることが予想されているわけだが、そうなると、人々を支配者がつくりあげた虚構(trust)の物語に住まわせておく必要性も弱まるはずだ。ならば、目的自体が多元化する。そして、目的自体が流転することを可能にするようなDAOのようなシステムが前提になれば、その流れは加速化するのではないか。つまり、神話の多元化であり、そのさきにある、ひとりひとりの神話、あるがままの世界を生きる社会の実現である。

まとめ

カジクンごめんなさい。最後は、わたしの理想論を展開してしまいました。カジクンの世界観が広いのでわたしもつられました。でも、パラダイムシフトなんて、そう起こるタイミングはなし、待ちにまった何かが始まろうとしているのかもしれない。その始まりに何を意図するのか、それが未来をおおきくわけるのかもしれない。ならば、めいっぱい想像力をふくらませるなら今かもしれない!

想像力をふくらませると、メタバースやXR、Web3に関わるすべての人たちは、共同で巨大なシステムの総体(これを今日はデジタル世界樹といってみたわけだけど)を構築していってることがみえてくる。それが、ある究極的な目的に向かって直線的に突き進むという、シンギュラリティ論者やトランスヒューマニストに支配された「一つの神話」にとらわれることなく、多元的神話を物語るものであってほしいとやはり個人的には思っている。つまり、目的すら流転しながら、まさに生命体のようにその今、ここという時空に適応しながら、全体とそのシステム内の個々という2つの次元で豊かさを実現し続けるようなものがいまはアタマにある。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

noteとTwitterやっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?