『楢山節考』 目を背けたくなるほどに生々しい人間の生と欲望

今村昌平監督は『楢山節考』で第36回カンヌ映画祭の最高賞であるパルム・ドールを受賞。さらに『うなぎ』でも第50回カンヌ映画祭のパルム・ドールを受賞している映画監督です。

同賞を2度受賞した監督はコッポラ監督やケン・ローチ監督、クストリッツァ監督など世界でも8人しかいないのだとか。しかも日本映画がパルム・ドールを受賞したのはこれまでで全5本。そのうち2本が今村監督の作品です。

カンヌ映画祭で賞を取った作品って存外好みに合わないものが多いのですが、今村監督の受賞作品はどちらも映画を観たという重みのある確かな実感を得られる名作でした。

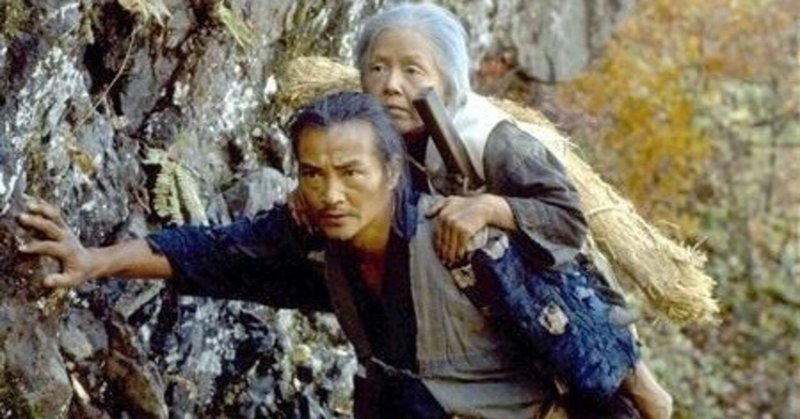

『楢山節考』 (1983年) 今村昌平監督

あらすじ

作物は育たず冬は厳しい山岳地帯の寂れたその村では、掟により人は70歳になると楢山に捨てられる。

過酷な環境に生きる人間の姿が野生動物と対比され突き放した視線で描かれる大作。

これは『うなぎ』でも感じたことですが、『楢山節考』も今村監督と対象との距離感が非常に良い作品でした。

登場人物に感情移入させる面白さではなく、他者を眺めているとはっきり感じさせられるが故の生々しさがあります。

時折り挿入される野生動物の映像と同等に、極限まで削ぎ落とされた粗野な人間の生。それは時にたくましく、しかし同時に目を背けたくもなる暴力性を含んでいます。

『楢山節考』はポルノ映画だと評されることもあるそうで確かに性描写が多く、しかも絵的な美しさなどは全くありません。動物的と言える生々しい欲望が突きつけられます。"動物的"とここで言うのは、理性と対極にある人間のネガティブな側面と言う意味ではなく、人間の原点や根源的な部分と言う意味です。現代人が纏うあらゆる装飾を取り去った後に残るフィルターのかかっていない人間の営みが目の前に突きつけられます。

恥を嫌う意識と村の共同体精神が何より重視され、村の掟に粛々と従い、個人としての寿命を全うすることよりも、家族、引いては村という集団の存続を第一義に生活が営まれる様子には日本人の原点を見る思いがしました。

村八分の制裁や食いぶちを減らすために老いた者を山へ捨てる慣わしは果たして非人道的なのか、それとも合理的で理性的な一手段なのでしょうか。

今村昌平監督の突き放したような視線で映し出される村人たちを観ていると、人間独特の嫌らしさと同時に、その人間も自然の一部であったのだという原点を見せつけられます。

村人たちからある家族への制裁も弱い者イジメ的な陰湿さではなく、群れで暮らす野生動物が弱った個体を置き去りにする厳しさに近いものを感じました。それは過酷な自然環境で暮らす中で培われてきた、集団として生き延びるための知恵と言えるのかも知れません。

この村に属したくはありませんが、しかしそこにはある種の真っ当さがあることは認めざるをおえませんでした。感傷的な気持ちだけでは生きていけないこともあるのです。

生も死もここではただ自然の営みの一部でしかなく、振り返られることはありません。しかしそれは決して非情なのではなく、カラッとしています。良い意味で、生きることも死ぬことも大したことではないと感じられます。人間の一生などちっぽけなもの。さっぱりとしたわだかまりのなさは清々しくさえありました。

『楢山節考』、現代では直視することのなくなった人間の一面を見せつけられる重量級の作品で、今日でも一見の価値ある作品です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?