私の編集者としての原点

今月は、定期便はちょっとお休み!

何故ならば、リアル職場の直近案件にかかりきりで、妄想をする暇もなかったから。(「妄想編集部」は架空の組織であるものの、私自身も会社員として書籍編集者としてお仕事をしている)

毎日終電、土日も仕事をして「もう疲れた、眠い、ダメ」「でも、もっといい書籍にしたい。3月中に出したい」と、頑張っていた。

ヘヴィな環境から解放されたのが昨日で、本当に、1日寝た。久しぶりに、色々な夢をみて、やっぱり寝るのって好きだなとおもった。

なぜ、それでも仕事を続けていけるのか?

それは私の大学時代にあった。今でも「あそこで頑張れたんだから、今回だって頑張れるさ」と、私を支えてくれている。

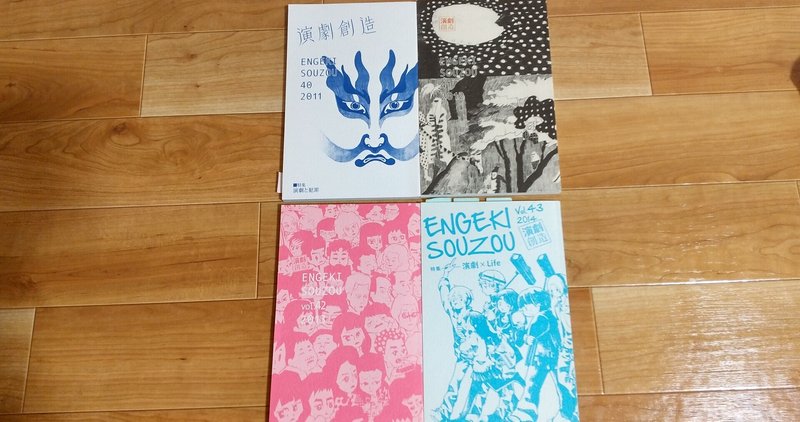

『演劇創造』という大学公式の年刊誌の編集委員を4年間やっていた。

周りは「学生劇団を立ち上げて、それで卒業後も食っていく」「大手制作会社の大道具として就職する」など、自分の将来が具体的に見えていて。私は入学したときから、置いてけぼりをくらったような、なんにもない人だった。(「ご近所物語」や「はちみつとクローバー」に出てくる、自分探しをしてしまう側のその人)

「三谷幸喜も、学生時代に所属していたみたいだし、なんとなく書けるから」と演劇創造へ入部をしたのが、人生の分かれ道だったんだと思う。

年刊誌は、予めページ数が決まっており、企画を通した人からページが与えられる。

その後、自分で取材をしたり、研究をして記事を書き上げ、AdobeのイラストレーターでDTP組をして、印刷所に入稿して、刷り出しを見ながら校了するという、出版社の編集者でもしないようなワンオペっぷりである。

今は、著者(ライター)さんも、デザイン会社も、DTP会社さんも、校正さんもいるので、制作環境としてはとてもありがたい。

そんな貴重な経験をしていたにもかかわらず、3年4年時の出版社への就職活動実績は散々で、結局、全く関係のない業界、業種で1年働いていた。

学生時代の私は、企画が通ることが嬉しくて、台割り(自分の名前が増えることがうれしかった。

記事のクオリティをあげようと、「女性の演劇人の変遷(演劇の発端である能や歌舞伎は男性の俳優、スタッフによる演劇だったのに、今や、宝塚、劇団四季になど、女性が舞台に立つのが当たり前、舞台スタッフも女性が多くなったのはいつからなのか?)」というテーマで調べ、

二兎社の永井愛さんや、宝塚の植田景子さんにインタビューをさせていただいた、本当に、貴重な記事に仕上がった。

その頃から「私は作家にはなれない。でも、編集者として、作家と一緒に作品を創ることこできるかもしれない」と編集者を目指した。

今、私の夢は叶ったのだろうか。

いや、まだまだ夢の途中。いつだって過去の私が、私の背中を蹴りにくる。「もっと私には情熱があった」と。

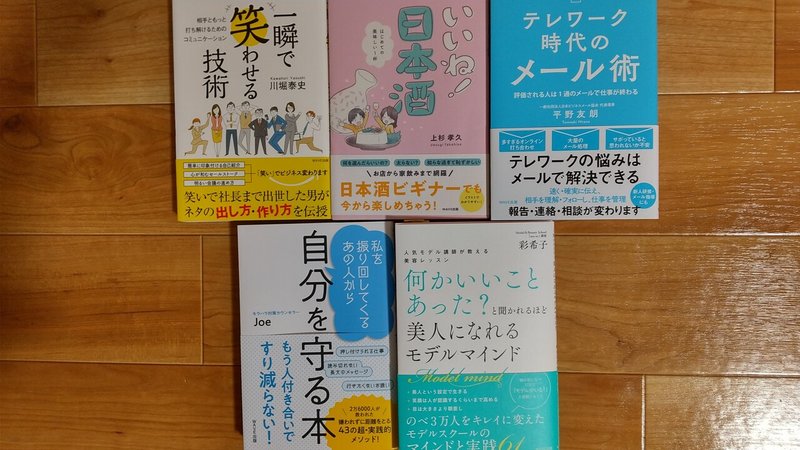

今年は最終的に5冊、編集をした。

さて、次はどんな書籍を作ろうか。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 読みごたえがあったと思います。ひと休みしてくださいませ。 もし余力がありましたら「スキ」やフォローをお願いします。