大学でのオンライン講義の準備をまとめたい、まとめる

2020年3月27日に更新したという前提で書きます。2020年4月2日にちょっと加筆。

2020年4月4日に新たに書き直したのが「授業の遠隔化を、Google Classroomを基盤としてGoogle hangouts meetを活用しながら実現させる方法」です。

文部科学省からの通知

まずは、「令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知)(令和2年3月24日)」を確認しましょう。下記はPDFリンクです。

5頁から「遠隔授業の活用について」示されています。順番に確認しましょう。

(1)遠隔授業の例として、「テレビ会議システムを用いた遠隔授業」と「オンライン教材をを用いた遠隔授業」を示しています。(→この違いをちゃんと考えていきましょうというのが今回の記事の趣旨です)

(2)大学設置基準の規定として遠隔授業は通常の授業(=面接授業)とは別で取り扱われているけれど、今回は特別に遠隔授業も通常の授業のように認めますよ。(→遠隔授業やったらダメなんじゃないの?という危惧に対して今回は大丈夫ですよという)

(3)組織内でちゃんと連携してやってね。文科省としても文化庁と連携して著作権の取り扱いについて検討していますよ。(→著作権的に遠隔授業で著作物を「配信」してしまうことはダメなんじゃないの?という危惧に対して今回は何とかしますよという)

東京大学のオンライン講義のための準備ポータル

上記サイトを熟読することがイチバンの近道だと思います。オンライン講義のためのシステムとして「Zoom」「WebEx」「Google hangouts Meet」の利用法も整理されています。

追加的に情報を欲するなら、「Zoom」については大阪府立大学の清原先生のまとめがあり、「Google hangouts Meet」については僕もちょっと書きました。

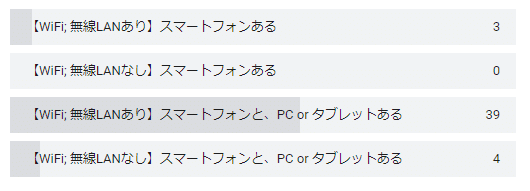

学生に対する準備もまとまっています。学生に対しては、デバイス環境と通信環境の整備を要求しています。うちのゼミでも学習環境についてザックリと聞いてみたところ下記のような感じでした(こんなことになるならもうちょっと丁寧にしておけばよかった...)。追加的にPCやタブレットを用意せよ通信環境を整備せよと言っても費用的にもなかなか強い指示はできません。

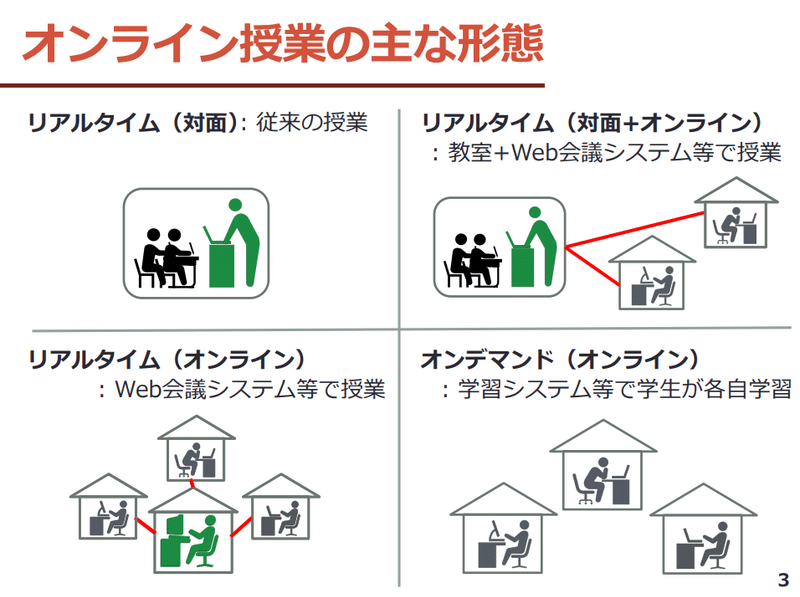

ここで、東京大学のポータルにあがっている「授業のオンライン化を念頭に置いたZOOM の使い方」(栗田・吉田, 2020/03/19)で示されている分類をひとつ引用します。

ここで示されている右上の「リアルタイム(対面+オンライン)」はありだと思っています。在宅が可能な学生は在宅で、学習環境が整っていない一部の学生のみ教室を活用することで密閉・密集・密接は回避できると思います。学生に大学に積極的に来るインセンティブを与えないように、在宅を前提として。

ということで、基本的にはリアルタイムでのオンライン講義(遠隔授業)をどのように行うのかを考えましょう。

リアルタイム・オンライン講義の注意点

(1)学生の視野をイメージする

通常の講義の場合、学生はホワイトボードあるいはスクリーン、モニターを見ながらメモを取り授業を受けます、受けるはずです。それが、リアルタイム・オンライン講義の場合には、スマートフォンかPCかの「画面」を観ることになります。大きな違いとしてサイズがあります。余計なものが視野に入ると認知能力は奪われてしまいます。Ward et al.(2017)は、通常の講義の際に、スマートフォンが机上にあるだけで認知能力は奪われてしまうことを示しています。Ravizza et al.(2016)は、ラップトップを講義中に利用すると学習外利用が多いことを明らかにしています。ということで、学生の集中力は通常の講義よりも低下していることを想定して講義を工夫しなければならないのです。

(2)トラブルをイメージする

みなが慣れないサービスを使うので諸々トラブルが起こります。特に、最近はインターネットが重たいです。講義が途切れ途切れになったり、落ちたりすることもあるでしょう。備えとしては、講義の流れを細かく分けて、区切りをつけることで、「ここまでは大丈夫だった」という点を設定することが良いです。実際にトラブルが起こったらどうするのか。ひとつはちょっと待つ、待って復帰を願う(もちろん復帰に向けて働きかけられたらよいが)。ひとつは無視して先にいき、事後的にフォローする。どちらの対応にするのかは講義の冒頭で共有することが望ましいでしょう。講義を録画して事後的に確認できるようにすることも良いかもしれません。いずれにしても、対応を事前に決めて互いの集中力が削がれないようにしたいです。

(3)ただのメディアの違いと思うなかれ(加筆2020年4月2日)

次の非リアルタイム・オンライン講義の難しさでも少し書いていますが。リアルタイム・オンライン講義は、メディアが違うだけで同じことをやればよいということではありません。メディアにあった講義の進め方が望ましいです。より良いものを求めるのであれば。たとえば、話している人は顔出しをすべきかだとか、スマートフォン視聴を想定して縦型の動画にした方がよいだとか。諸々あります。が、緊急的に取り組むのであれば、それは過大要求です。とりあえず、(1)で書いた学生の集中力が低下していることを想定して区切り区切りやることと、学生の反応を取りに行くことが重要です。通常の講義では学生の反応を目視できますが、遠隔でメディアが異なるとそうはいきません。こちらから積極的に問いかけたり、反応をするための仕掛けづくりが重要です。

非リアルタイム(=なまではない)オンライン講義の難しさ

非同期的に、たとえば、動画を作成してみる場合はどうだろうか。これだと、環境整備ができていない学生を教室に呼ぶ必要がなくなります。

反転学習的に行うだとか講義設計をどのようにイメージするかによって諸々異なりますが、リアルタイムと非リアルタイムでの講義はかなり違うと理解しておいた方が良いでしょう。この辺り、学習塾などでかなり蓄積があります。たとえば、下記のような。

基本的に非リアルタイムで、リアルライムで行われた講義の録画をちゃんと観て学習するということは無いとイメージしておいた方が良いでしょう。細かく区切りながら、集中力をキープできる範囲での動画にしなければならないわけです。そうした動画作成能力を、大学教員が持ち合わせているかといえばかなりの確率で持っていないわけです。とりあえず、リアルタイム講義の録画をアップして対応する場合は、最低限、何分からこの内容ですよというタイムスケジュールを示してあげることが必要でしょう。

動画置き場としては、各LMSを使ってコミュニケーションを取れる場にしておいた方が良いでしょう。。動画に対する質問を受け付けられるような掲示板的な場所やチャットを開放するなど。たとえば、Google Classroomとかです。

リアルタイムで双方向性を持たせたいとき

リアルタイム・オンライン講義で適宜質問を受け付けながら講義を進めるのが最も望ましいだろうというのはその通りですが、スムーズにいかせるにはトレーニングが必要な気がしています。通常の講義では、学生の反応がわかるので、質問があったときに手が挙がるだったり何か言いたそうだなとかが何となくわかるのですが、リアルタイム・オンライン講義ではそれは難しい。受講生みなとつながっているときに突然学生からの発声があると、通常の講義以上に「ん?」となります。誰が発したかをつかみにくいので、注意が削がれるし、質問者の環境によってはノイズが多いかもしれません。いずれにせよ講義が止まってしまう可能性が高いです。それでは、受講生にチャットで質問を求めるのはどうか。これは教員側が適宜チャットを確認しなければならないため、教員側の集中力が分散してしまいます。そうならないように、区切りごとにチャットを確認するようにしましょう。これは割と良い気がしています。もちろん、質問があったときに直ちに対応する速さは無いのですが。

もっと会議的に双方向性を持たせたい場合は、たとえば、講義の前半は動画など教材をもとに各自が学習して、講義の後半にみなとつないで行うのがよいだろうと思われます。基本的な思想としては、環境の問題やトラブルなどによって講義が成立しないということにならないようにしたいというものがあります。それゆえに、前半の部分で最低限の知識獲得をしてほしいという講義構成を想定しています。

結局いろいろとありますが、急造での対応で満足度は下がるかもしれません。成績や講義評価は難しくなりそうですね。

MIT、ハーバードなどいろんな大学がGPAは付けずに単位を取れるか取れないかだけで今学期は判断するそう、、、アメリカやカナダの大学基本オンライン授業に切り替えてて、正直ネット環境が弱いとか帰国とかそんな状況で成績取れんのかと思ってたけど、なるほどな対応、、、https://t.co/AKCVLdqKzq

— 山内勇樹 (@YamauchiEnglish) March 24, 2020

いただいたサポートは研究室の学生向けに活用します。学生の研究用書籍や研究旅費の足しにすることになると思います。