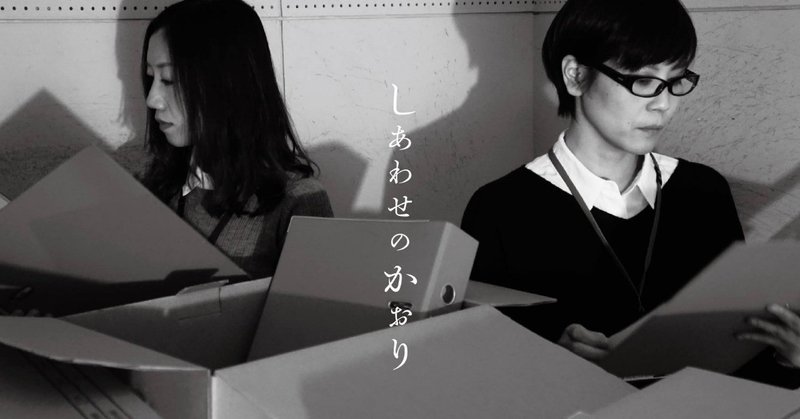

再現前化するにあたっての情報量

今日の稽古のハイライトは、特に主語を指定していなかったセリフの主語の話しだった。

その位置に居る場合、どんなニュアンスが適切か。このニュアンスで発したとしたら、何を考えているのか。それを受けた場合はどう返すか。そんな可能性について考察しつつ、どんな距離や位置取りでも、不適切にならない様にだけ稽古して、絵やニュアンスを固めることを極力避けている。

演劇を見ていていつも気になるのが、なぜそのテンポを選んだのかということだ。

わざわざ言葉を発するのはいいが、特定の節回しに落とし込んで単純化を試み、何かその時々、基準値が定められている感のある、互いのセリフが終わる瞬間を神聖なものの様に守る。

実際、特に必然性の無いただの節回しの都合から発生する機械的で非人間的なテンポに耐えなければならないことが多い。

実は、長く演出をやっているけれど、いわゆる「棒読み」の感覚が理解できない。アンケートなどでたまに棒読みと書かれていることがあるが、「ああ、例の力みと節回しじゃないと嫌な人が居たか」という感じで、実は役者にあれを要求したことがない。

何を考えて何を口走るかに着目し、そこには確実になんらかの思考があると決めた時から、その場に登場している間、存在している以上は何かを考えている筈だという前提で行動してもらうことにしている。何もしていなくてもだ。

ところが、演劇経験のある人ほど、「自分のセリフ」「相手のセリフ」「自分のセリフ」「相手のセリフ」と、行儀よく順番を守りがちで、相手のセリフの時は気配を消して自分のセリフを待ってみたり、何か単純化された行為で添え物として目立たない様に時間を潰してしまう。

そして、自分のセリフの番になり、適切な位置に移動してから発声を試みるか、移動しながら何かを口走り、適切な位置を占めてそこでまた停止する。

この作法がいつ身につくものかよくわからないが、結構後生大事にしている人が多い。

台本というガイドラインを逸脱しなくても、相手の言葉を聞いていて、何かを感じ、考えて自分が発するべき言葉が思い浮かんだ時に先ず何をするかを考えてみれば、停止はしないし、特定の戯画化された行為をする必要もない筈だが、どうも世の中はそうでもないらしい。

そこに存在する人間のパロールとは意識されていない戯曲の言葉を発するのが役者という縛りでもあれば、確かにそれでも構わないのだろうが、静かな演劇とか口語劇というのは確かに存在しているし、ポストモダンもとうに平成ですらない昭和の話しなのだから、あらかじめそこにあったのかすら疑わしい口語の「演劇」「演技」といったものに自らを塗り込めていくくらいなら、現代のフィクションとして、必要以上の情報量を感じさせることを意図した、記号化されない演劇が存在しても構わないのではないかと考えている。

過剰さを加減しなかったせいで、「あっ、ばぁちゃん!そんな風に集中して見ちゃダメ!」という事故が発生したことがあった。

真面目に全情報を受け取ろうとしている彼女が、子供に少し難し目の本を読み聞かせてやった時の様に、五分ほどで集中力を切らしてうとうとし始める様子を見て、手法としては意図の通りになっていると、その時確信し、今も淡々と続けている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?