二人用人狼『ギシンアンキ』なら俺でも勝てるはず

ゲームが好きと言っても割と積極的に避けているジャンルもあって(みんなもあるよね?)自分の場合はパズルゲームを避けている。自分の頭の構造として二手先、三手先を考えることができず、直感で「えいやっ」でクリアできないゲームは取っ付きが悪い。一手先が2通り、二手先が4通り、三手先だと2の3乗で8通り、四手先だと……という思考のストックができないのでパズルは苦手なのだ。将棋なんかはその最たるもので四次元世界の競技だと思っている。

同様の理由で避けているのが人狼ゲームで、若い世代には絶大な人気を誇っているが自分はどうしてもこれに乗っかれない。それなりに脳が老化している証だとは思いたくないが、観戦していても「Aさんが人狼、Bさんが村人」「Aさんが村人、Bさんが人狼」「二人とも人狼」「二人とも村人」の4パターンを想定して会話に注視しないといけないのは非常にしんどい。しかもこれは2人の会話だけの場合で、実際には8人くらいでのグループセッションになるため前述のようなパターン数が存在することになる。それはそもそも観戦の見方として間違ってるだけかもしれないが、少なくともプレイヤー側に立たされた者はその視点で考えざるを得なくなる。実際にはそんなことできないので会話の流れで特定の人間に的を絞ってAB判断を行っているだけかもしれないが、自分の頭は硬いのでどうしてもパターンに当てはめて会話の矛盾点を発掘する効率の悪い考え方しか思いつかない。まぁ要するに人狼ゲームが下手くそなんです。

Steamで7月28日にリリースされた『ギシンアンキ』は1対1で行う変則ルールの人狼ゲームだ。これを見たとき最初に思ったのは「これなら自分にもできるのでは……?」という淡い期待だった。例のパターン数もこれなら限定できるし、ひどい考え方をすれば「2回に1回は勝てんじゃね?」と思ったのである。弱い自分でもこのゲームなら……。

ところでこのゲーム、1対1専用のゲームとなっており、パブリックマッチは存在しない(このゲームの公式Discordサーバーがあるのでそこで募集はできるようです)。ルームを立て、吐き出されたルームナンバーを共有して誰かに入ってきてもらうことで遊ぶ形式になっている。そこでこのnoteのヘッダーのイラストを描いているあすまくんを呼んで一緒に遊んでもらうことにした。

ゲームのストーリーとしては以下の通り。

あなたは人狼に襲われた村から生き残った。

命からがら逃げこんだ廃屋には、あなたの他にもう1名の村人がいる。

いや、コイツは本当に「村人」なのだろうか。

人狼は昼には人間の姿をとり、夜本性を現して人を襲う。

目の前にいるのは人間か、人狼か。

見抜くことができなければ、明日の朝日はきっと拝めないだろう。

覚悟を決めたあなたは、緊張しつつも目の前の存在に声をかけた……。

ゲームの流れとしては、生存者(人間側)3枚、人間不信(人間側)2枚、人狼2枚の計7枚のカードの中から1枚を割り当てられ役職が確定する(勝利条件は後述)。当然、このカードは相手には最後まで見えない。

残りのカードは一旦、山札として伏せられるが、最初に山札から1枚ずつカードが双方に配られる。ここで配られたカードも相手には見えない。ここでのフェーズとして相手が持っているカードを自分へ渡してもらうよう要求することができる。要求された側は応じても良いし、拒否することもできる。ただし自分の役職が「人間不信」であった場合は、カードの要求ができない上に、相手から要求された場合も拒否しかできないという縛りが発生する。

カードを要求してもいいし、山札を1枚引いてもいい

そして更に山札のカードを追加で1枚だけ自分の手元に持ってきて見ることができる。こうして開示されたカードの中からなるべく多くの情報を集め、消去法で残った相手の役職カードを推測していくというのが基本形になっている。ただしどうやっても伏せられたままのカードは残ってしまうため、完全な推測はできないし、トークンを使い切るとそれ以上の行動はできず、そもそもカードの常渡を拒否されてしまった場合は推測する材料も減ってしまう。それを補うために会話で相手が持っているカードを聞き出すなどの話術が要求されることとなる。もちろん、そこで嘘をつかれる可能性も孕んでいる。細かい点で言うと、自分の手持ちのカードが2枚の場合は相手のカードを要求することができないルールになっている。

上記の全てのフェーズをシームレスに行い、150秒後に決断フェーズへ入るが、人間と人狼で決断フェーズの選択肢が異なる。人間の場合は二人きりで籠もっている廃屋の中に「留まる」か、それとも「立ち去る」かの選択肢を選ぶことになっているが、人狼の場合は相手を「喰らう」か「見逃す」かの二択になっている。ここで勝利条件がやや複雑なものになっている。

※自分が「人間」の場合

【人間-人間】の組み合わせの場合は、双方が「留まる」を選べば両者勝利となるが、どちらか片方でも「立ち去る」を選んだ場合は外にいる人狼に見つかるという理由で両者敗北となる。

【人間-人狼】の組み合わせの場合は、人間が「留まる」を選択し、かつ人狼が「喰らう」を選択すれば人狼の勝利となる。ただし人間が「立ち去る」を選択した場合か、人狼が「見逃す」を選択した場合は人間の勝利となる。

【人狼-人狼】の組み合わせの場合は、双方が「見逃す」を選べば両者勝利となるが、どちらか片方でも「喰らう」を選んだ場合は共食いとなるため両者敗北となる。

上記ラウンドは両者勝利

ここで勘の良い人は気づいたと思うが、両者勝利、両者敗北といった判定は事実上の引き分けなので、人間を引いた場合は毎回「立ち去る」を選択し、人狼を引いた場合は毎回「喰らう」にしておけばそれが最善手になるのでは? ゲームのシステム上は両者勝利にも意味をもたせる仕組みは導入されていたが、正直言ってそこを回避させるモチベとしては弱いと思ったので、これに関してはプレイヤーがTRPG精神に則って最善の結果を得られるようムーブすることを心がけることで回避する方が合理的なのではないかと思った。

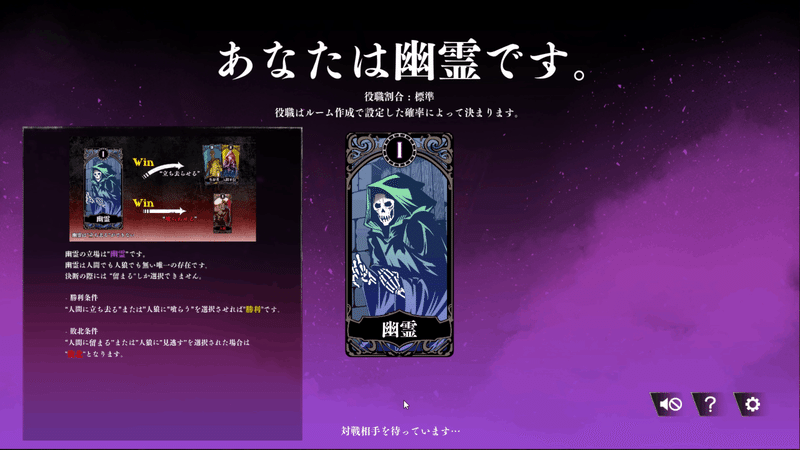

が、そんなTRPG精神もどこまでもつか分からないので、ここで特殊役職の幽霊を入れて8枚で遊ぶことをおすすめしたい。これは人間でも人狼でもない第三の陣営で、決断フェーズでも「留まる」しか選ぶことができない。勝利条件は、廃屋に棲む幽霊(人狼に殺されたからか?)は静かに暮らしたいので、人間を追い出したいと考えている。そのため相手が人間だった場合は相手が「立ち去る」を選択すれば勝利となる。また、人狼に対しては恨みがあるようで、相手が人狼であった場合は相手が「喰らう」を選択すれば勝利となる(呪い殺すため?)。これにより、上記の「困ったら 立ち去る/喰らう」ムーブへのカウンターになるため、決断フェーズはシビアなものとなる。特殊役職にはこの他にも途中でカードを入れ替えられる「愚者」がある。こっちの説明は割愛。

ゲームの流れと肝になるであろう部分をなるべく丁寧に書いてみたつもりだが、正直読んでもよく分からないと思うので実際にやってみた方が早いと思う。自分でもプレイしてみたが、要領を得るまでには15分を要した。

でだ。このゲームだったら自分でも勝てるのか? という点についてですが、結論から言うとあすまくんにボロ負けしました。敗因としてはかなり初歩的な話で、相手からカードを要求されて応じたあと、自分の渡したカードが何であったのか忘れてしまうため、肝心の消去法で相手の役職を絞っていく作業ができなくなりました。最初の方に書いた2パターン、4パターンとかそんな次元の話じゃないんですよ。自分に足りなかったのは「1」を覚えておくという「はじめてのおつかい」に出てくる子供にすら負ける記憶力でした。

更には遊び始めて最初の方で、自分の役職を偽ろうとして自分が持っていないカードを持っている体で口頭で相手に伝えるも、カードの枚数から矛盾が発覚して嘘がモロバレしてしまったことがトラウマとなり、もう二度と強気で何かを話すことができなくなったため、中盤以降は動揺して上手に嘘をつくことができなくなってしまいました。これが普通の人狼であれば発言に矛盾があったとしても「いや、嘘をついているのはお前の方だ」とパワープレイで押し切ることもできなくはないのですが、なんせこのゲーム1対1なので嘘が発覚したら隠蔽できない。

嘘をつくためには実際のカードデッキと別で、相手に説明する仮想のカードデッキを頭の中にセットしておかないといけないのですが、意識が実際の方へ向いてしまうため「あれ、いま説明している仮想デッキってどういうデッキだったっけ?」となるため、喋り方で嘘がバレバレなんですよね。それでいて相手が嘘をついているのかどうかもたったの150秒で判別しないといけないため、正直、毎ゲーム頭が混乱していました。で、必死に覚えてしっかり説明できたと思ったら「枚数が合ってないので嘘ついてますね」って言われるんだぜ。もう全然ダメ! このゲームのメタというか、セオリーに関しては一切見つけられないまま終わりました。

やっぱり自分には人狼ゲームは向いていないようだ。

★インディーゲームのレビューを書いていくので「スキ!」とクリエイターフォローしてね!

illustration:あすま(@asu5m843B)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?