【愛知県の皇室伝承】13.皇后陵「絵女房塚」 夢の中で美女に逢い、姿絵を描かせて似た女を探させた天皇(岡崎市)

はじめに

~豊後の民話における用明天皇~

人皇第三一代・用明天皇。ご在位はわずかに二年足らずで、長く「廃帝」扱いを受けていた仲恭天皇と弘文天皇が明治三(一八七〇)年に歴代天皇に列せられるまで、ご在位が最も短い天皇であった。それゆえに顕著なご業績といえば仏教の公認くらいで、他には聖徳太子の御父帝としてその名を残すばかりである。

歴代天皇の中でも影が濃いとは畏れ多くもいいがたい用明帝だが、しかし九州地方にはそんな彼が主要な登場人物となる民話が伝わっている。豊後国(※ほぼ現在の大分県)のいわゆる『真名野長者伝説』である。

昔我朝に用明天皇と申せしは、十六にならせたまふ迄、后の宮もましまさず。ある時公卿殿上人集らせたまひ、扇を六十六本折らせ、絵女房を描かせ国々へ廻し、如何ならん賤の女・賤の子なりとも、此扇の絵に似たる女房やある。いそぎ内裏へ参らせよ。一の后にいはふべしと、日本国をぞ触れられける。それ物の美しきをば絵女房とこそ申せ。日本広しと申せども、絵に似たる女房は一人も無くして、扇は都へぞ上りける。然りとは申せども、筑紫豊後の国、内山里と申す所に長者一人あり。四方に四万の倉を建てゝ住めば、万の長者と申せしを、人の申し易きまゝにまの殿と申す。子の無きことを悲み、内山里の聖観音に詣り、申し子をこそしたまひけれ。祈誓のしるし早有りて、御宝殿の内よりも、宝珠を賜はると北の御方御覧じて、御着帯の身となり、なゝ月の煩ひ九月の苦しみ、十月半ばと申すに産の紐平かなり。取上げて御覧ずれば、玉をのべたる如くなる姫にておはします。御夢想によそへ、玉よの姫と名づけ、いつきかしづきたまひけるに、かの姫十四の年この絵扇の下りたるを引合せて見てあれば、もの言へば扇の絵が妬むべくぞ見ゆる云々。

用明天皇は田舎の長者の姫君を一目見ようと九州に赴いて、身分を隠してその屋敷で下働きをする。この展開は『烏帽子折草子』の一部としても知られている。

摂関家のような高貴な生まれではない地方の娘であるにもかかわらず天皇から情熱的な求婚を受けるという点が華やかな宮廷に憧れを抱く世の女たちの琴線に触れたのであろうか、用明天皇と絵女房の物語は往時かなりの人気があったらしい。物語の舞台である豊後国から遠く離れた東海道筋でも相当に流布していたようだ。

さて、室木弥太郎「舞曲の研究III:祝儀物・常盤物・判官物等について」(『金沢大学教養部論集. 人文科学篇』第七巻、一九七〇年)曰く、「話をこの地方で語るとすると、当然土地に結びつく」。

万灯山吉祥院の「絵女房」伝説

愛知県岡崎市明大寺町の「絵女房山」を寺域とする万灯山吉祥院。真言宗醍醐派の寺院である。明治四十一(一九〇八)年に開かれたという比較的新しい寺だが、当該寺院の主張するところでは、これは「再興」である。

寺伝によると、当寺は人皇第三三代・推古天皇の勅命を受けた聖徳太子により建立され、かつては大伽藍と三十六坊を擁したそうだ。元は「推古寺」と称し、孝徳天皇の時に「明大寺」を改めて長く続いたが、戦国時代に織田氏と今川氏の戦場となって灰燼に帰し、明治時代にようやく復興されて今日に至るという。

開山以前に書かれた地誌『三河国名勝記』によれば、絵女房山は戦死者の埋葬地として知られていたようだ。それゆえに、往古は「夜になると火の玉や亡霊がさまよい、ふもとまでくるしげな声が聞こえ、土地の人々は山に足を踏み入れた者には祟りがあると山に近づく者はなかった」という(万灯山吉祥院の公式パンフレットより)。

今川方総数八千人悉く戦死し、織田方の陣没者を合して一万数千人の死屍を埋没す。殊に当山は往時より朝廷の御帰依御信仰の深かりし関係より高位高官の人々を埋葬したるもの其数頗る多く(中略)其他二三回の戦争により埋没せるもの数万に達し、夫れ以外の埋葬者を通算すれば、実に当山に埋葬したるものは二十万内外に及ぶ。

さて、そんなこの寺には、他にも九州地方・豊後国の民話である『真名野長者伝説』から派生したと思われる、皇室にまつわる伝説が伝わっている。

江戸時代以前の古地誌より

先述のようにこの寺は「絵女房山」にあり、実際に「絵女房塚」という塚もかつては存在したそうだが、そもそもなぜそんな地名がつけられたのか。岡崎市『岡崎市史 第八巻』(昭和五年)によれば、『三河八代記古伝集』という文献にこう由緒が書いてあるという。

絵女房塚、殊に久敷古塚なり、是は何れの御代にか有けむ、帝の御夢に何地ともなく、一人の女房現来してけり、色香異成春華の顔も、一度咲めば百の媚妙にして、露を含める糸萩の風にたわめる姿にて、李夫人我朝の衣通姫など云美人も、彼に向はゞ鏡を覆へりと見えて、暫く禁庭に徘徊して、かき消す如く失にけり。帝坐に叡慮をなやまされ、我に誘ふ恋のたまはせ玉はねど、ねよけに見ゆる若竹の若紫のすり衣、忍の乱限りなく、松浦姫にはあらねども、ひれ伏床にふしまろび玉ふと覚えさせ給ひ、忽御目の覚ぬれば、有りしまゝにえし業は、御眼の内にして、幻にてぞおはしける。されども御夢の中の面影忘れ玉はず、画工に詔して写させ玉ひ、其絵図を以て是に類せる者もやあると、天下に尋ねもとめさせ玉ふ処に、此里の富家の深窓に育れて、歳齢二八ばかりの絵図微塵も違ふ処なかりければ、急いで之を禁裏に召上され、忝くも后妃の位に備り、氏無くして玉の輿に乗じ、百歳の後、古郷なれば遺言にやありけん、其骸骨を此処に納め、其上に築きたる塚なりと語り伝へける。

ほとんどする必要はないと思うが、最初なので現代語で大意を示そう。

とある天皇の夢の中に絶世の美女が現れて、すっかり惚れ込んでしまった天皇は姿絵を描かせて、似た女を求めて全国津々浦々を捜索させた。すると二八歳ほどの寸分たがわぬ娘が見つかったので、天皇は彼女を宮中に召して皇后とした。百年後、ご遺言にもとづいてお骨を生まれ故郷に埋葬し、その上に塚を築いた――それが今日の絵女房塚である。

また、他の地誌にはこうあるそうだ。

絵女房墳、明大寺山に在之、評曰何れの帝王の時やらん、御夢に美女を見玉ひて、女の形を絵に書せ玉ひ、国々を尋ねさせ給ふに、此処にて似たる女有之、則召して后に備へ玉ふ、程なく后遺言にて死骸を高宮村に埋めしと古老の説也

続いて本間長玄『三河堤』(寛政年間)より引用しよう。

「哩諺二云、何レノ吃ノ天子ニヤ、御夢二御覧セサセ玉フ女房ヲ、絵二画セ玉ヒ御尋アリシニ、三河国明大寺ノ里二絵二似タル女アリ、是ヲ召テ后トシ玉フ、此后遺言シテ、我死セハ三河国明大寺二葬ルベシトナリ、依テ爰ニ埋ム」

また林自見正森『三河刪補松』(安永四年)には「往古従内裏絵姿ヲ以テ美女ヲ求玉フコトアリ、其頃当所ヨリ出シ女宮中二入、没後爰二葬ルト云」とある。

細部に違いはあるものの、絵女房塚はかつての后妃の御陵墓だという内容の言い伝えをどの文献も書き留めているのである。

按ずるにいにしへの采女の墳なる可し、采女は諸国の郡の大領小領等の女の容儀うるはしく才能ある者を采りて任ぜらるゝものにして、続日本紀に采女も国にかへる事ありといへば、貢上の女の下国したるを葬りし墳なるべし

『岡崎案内』より

万灯山吉祥院の歴史について詳述している文献としては、他にも岡崎案内発行所『岡崎案内』(本文書店、明治四十三年)というものがある。こちらでは、これまでに紹介した伝説とは全く異なる伝説が展開されている。

夢で見た娘という要素がなくなっており、また、どの天皇かが明示されていて、さらには皇后となった娘や、生まれた皇女の名なども示されている。

●万灯山 は岡崎市大字明大寺(菅生川筋ふきや橋南)にあり。当寺は絵女房山又は千人塚の数名有。今を去る事二千有余年の往古より種々なる霊顕を有し、故時の人霊山として敬ひ居りしが、然るに人皇三十三代推古天皇の御宇に不思議なる霊顕有りしに依り聖徳太子に勅命し此地に伽藍を建立せしめ号を玉ひて推古寺と称し大に仏教を弘め玉ふ。其後三十七代孝徳天皇の御代に当寺を明大寺と改め大に仏法繁昌せしに二千有余年の星霜を累ねし後天正の大乱に回綠に会ひ滅寺せりと云ふ。明大寺村は昔し日本武尊東征の時是地にて矢を作き玉ひしに依り東矢作の郷と云ふ。今日より六百年の昔高宮親王富士山へ行幸の途路是地にて御不例に罹らせ玉ひ遂に御崩去になりしより村名を高宮村と改めしこと有しが後、明大寺と改まりたり。当時東海道わ明大寺より当山の山麓を通り大西に通りしものなりと云ふ。

この文献によれば、六百年前、すなわち今から七百年前に「高宮親王」という皇族が、富士山へお成りの途中に薨去したという。その御方にちなんで村名を「高宮村」としていたが、それを後世に「明大寺村」と改めた――ということになっている。

では、絵女房山をどうして「万灯山」とも呼ぶようになったのか。それについては次のようにある。

○絵女房山を万灯山と云ふ由来

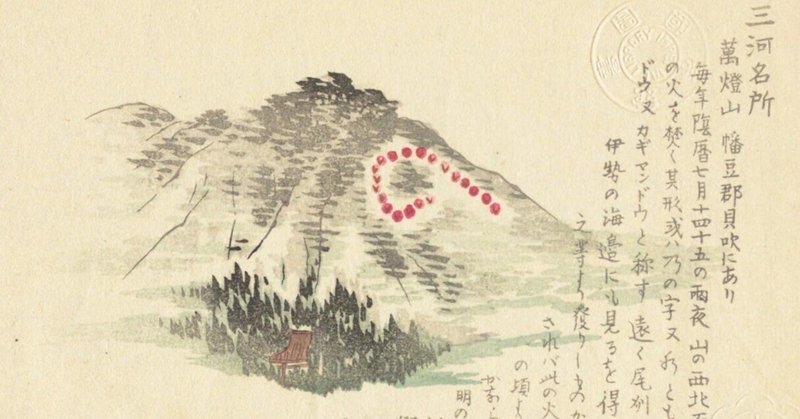

当山の遠き往古を尋たるに今を去ること千有余年前則ち人皇三十三代推古天皇諱名額田部と称し御父わ欽明天皇御母わ=の同母の妹なり元年四月厩戸皇子を立て皇太子と為し(則ち聖徳太子なり)政を摂せしむ。二年勅して仏教を興隆す。三年五月高麗及百済の僧来て仏教を弘む。仝年八月皇太子及び馬子大臣に命じて三河国に遣し仏教を興隆せしむ、故に兵佐貴郷及び東矢作郷(今の明大寺なり)桃花丘に伽藍を建立し号を玉ひて、一つを推古寺、二を興隆寺と称す。拾余年四月八日新羅の僧来て銅の仏像二尊を献す、天皇皇太子に命じて二寺に安置し済会をなさしむ。之より二月十五日、四月八日、七月十五日を以て諸寺の済会日と定め玉ふ。是時皇太子七月十五日に此山に一万灯を照し諸天諸仏に供養し玉ひ、此地わ仏縁の地なり長く万灯をたいて供養せよとの玉へり、依て毎歳是を例となす、依て民称して万灯山と云ふ。千八百有余年の間万灯を供へしも、明治七年遂に警察の命に依り廃するにいたれり。

推古寺に仏像を安置させた聖徳太子が、さらに当山に一万の灯を焚かせたことに由来するのだという。

さて、古人大兄皇子が滅ぼされた「大化の役」の折に、孝徳天皇がおよそ六カ月にわたって推古寺におわしたという。この頃、推古寺の近くに「越後屋」という旅舎があり(ずいぶんと近世的な屋号だな?)、どちらも絶世の美女だった「清月」「陽月」という姉妹がいた。孝徳天皇はこれを聞し召して、姉・清月を召されたそうだ。

○絵女房山の由来

大化の役(大化元年九月古人大兄皇子叛を三河国に謀る天皇討て平げ玉ふ)天皇(孝徳)桃花丘の推古寺に在御し玉ふ事殆と六ヶ月、其頃是の桃花丘に旅舎あり、越後屋と云ふ(目下堂前の桑畑に越後屋の跡あり)。此家に二女あり、姉を清月と云ふ、妹を陽月と云ふ、何れも絶世の美人なり。天皇聞し召して姉清月を召し玉ふに天晴備はる処の美女なる故に深く愛をせ給ひて、或時わ画きし女房に優りとて絵女房との玉ひて最も寵せらる数年の後妊娠す、天皇喜び玉ふことなゝめならず月満ちて帰郷す茲に於て桃花丘に産の御所を造営せらる。大化七年四月月満ちて女子を分娩す、御名を明臺姫と称す。後清月は官を辞して髪を刺て尼となり推古寺に入る。三十八歳にして死す。当山に葬る依て絵女房山と云ふ。今猶当山に絵女房の石碑あり。

○推古寺を明大寺と云ふ由来

明臺姫は官女来て養育す。成長の後母清月尼の死を悲み菩提心を発し尼となり玉ひて明大尼寺と称す。御年七十才にして崩し玉ふ、是より明大寺と改りたり。

孝徳天皇に寵愛された清月は数年後に妊娠し、故郷に造営された産所で、大化七年(※筆者注:大化年間は六年までしかないはずなのだが……)四月に「明臺姫」という皇女を出産したという。

のちに清月は剃髪して推古寺に入り、三十八歳で死去した。明臺姫は官女に養育された後、亡母を弔うべく尼になり、推古寺を「明大尼寺」とした。七十歳で薨去。これより「明大寺」に改称したということである。

同じ伝説でも当たる文献を変えれば細部に違いが見受けられるということはよくあるが、この万灯山吉祥院にまつわる伝説ほど展開が大きく違うものも、そうそうないのではないだろうか。

【関連記事】

参考文献

・岡崎案内発行所『岡崎案内』(本文書店、一九一〇年)

・伊予田英照『人生及国家救済之霊法 : 一名・病気災難根抜の法』(万灯山吉祥院、一九一五年)

・田中長嶺『参河名所』(近藤出版部、一九二二年)

・『岡崎市史 第八巻』(一九三〇年)

・室木弥太郎「舞曲の研究III――祝儀物・常盤物・判官物等について――」(『金沢大学教養部論集. 人文科学篇』第七巻、一九七〇年)

モチベーション維持・向上のために、ちょっとでも面白いとお感じになったらスキやフォローやシェアや投げ銭をしちくり~