記事一覧

本日(5/17)19:30から開催されます開催のIFS(内的家族システム)をテーマに訳者と対談するイベントですが約260名というビッグイベントになりました!まだ、申し込めますのでぜひ滑り込みを!

http://ptix.at/aaRHsX

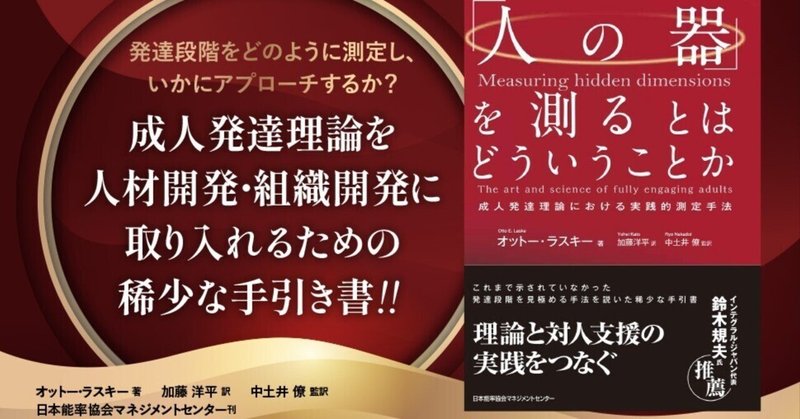

『人の器』を測るとはどういうことか?

監訳として携わらせていただいた「『人の器』を測るとはどういうことか?」(オットー・ラスキー (著), 加藤 洋平 (翻訳), 中土井 僚 (監訳) ) ( https://amzn.to/49ilPC…

著者からみた編集担当者という存在

おかげさまで、本日の午前中に拙著「ビジョンプロセシング」の最終入稿がされました。

あとは、印刷の工程に入るだけです。

2020年5月20日に英治出版での企画会議で承認をいただいたので、丸四年の月日が経ったことになります。

編集担当をしていただいた下田さんとは「なぜ、弱さを見せあえる組織が強いのか」で私が監訳者として関わらせていただいてから、7~8年くらいのお付き合いになっています。

言わずもがなで

監訳者の役割とは何か?

先週金曜日に「『人の器』を測るとはどういうことか」の最後のキャンペーンイベントを行いました。多くの方に応援で駆けつけていただいたことで、オンラインも含めて74人の方にご参加いただきました。本当にありがとうございました。

このイベントですべての「人の器」出版記念キャンペーンイベントを終え、今後おそらくこの書籍での出版記念イベントは行わないものと思います。(さらなる重版が生じたりしたら状況は変わるか

変化の激しさに伴って盲点になりがちなことは?

私は昔から極限状態における人の思考行動に興味を惹かれる傾向があります。

それはおそらく、人間の狂気と可能性に対して、「怖いもの見たさ」のような感覚があるからだと思います。

また、自分自身が極限状態に置かれたときに自分を保っていられなくなる感覚もあることから、予め予期しておきたいという欲求もあるからかもしれません。

そうした自分の傾向があるためか、仕事においてテーマとしていることも、「環境変化

観察から生まれるプランニング ードラッガーの言葉よりー

環境変化の激しさにより難しくなってしまったこととは何ですか?

という質問が投げかけられたとしたら、皆さんはどんなことを思い浮かべますか。

いくつもの答えがあるでしょうが、そのうちのひとつとして「プランニング」が挙げられると思います。

例えば2020年以降のコロナ禍の時期を思い返してみてください。

あの時、1年先、もしくは半年先の状況を正確に予測できたという人は皆無に等しいのではないでしょうか。

本日(5/17)19:30から開催されます開催のIFS(内的家族システム)をテーマに訳者と対談するイベントですが約260名というビッグイベントになりました!まだ、申し込めますのでぜひ滑り込みを!

http://ptix.at/aaRHsX

【代官山蔦屋書店にて開催!『「人の器」を測るとはどういうことか』刊行記念 監訳者 中土井 僚 「成人発達からはじまる自分自身を探る旅」】

5月30日(木)19時より、代官山蔦屋書店様にて『器本』刊行記念トークイベントを開催させていただく運びとなりました。

成人発達理論と人材育成・組織開発実践をテーマとする本書をさらに深く掘り下げるべく、以下のテーマでお話させていただきます。

————

・成人発達理論の意義や魅力は何か?

・「人の器」について考えることで、自分自身のどんな新たな発見が可能になるのか?

・他者を「裁く」のではなく「触れ

YES,Andアプローチの「本質」とは

最近多くの企業様から、新プロジェクトを立ち上げたものの、いま一つ手ごたえがなかったり、方向性を間違えているのではとあの手この手を尽くしてもなかなか結果が出ず、五里霧中の状態である…というお悩みを聞くことが増えてきたように思います。

これから先の時代、何らかの計画を進めていくのに従来のやりかたが通用しないのだとしたら、私たちが着目すべきポイントはどこにあるのでしょうか。

私は、それは

「進んでい

『人の器』を測るとはどういうことか?

監訳として携わらせていただいた「『人の器』を測るとはどういうことか?」(オットー・ラスキー (著), 加藤 洋平 (翻訳), 中土井 僚 (監訳) )

( https://amzn.to/49ilPCx ) は、2月下旬に出版されて3週間で重版が決まり、多くの方が手に取ってくださっていることを有難く思っております。

本書は成人発達理論と人材育成・組織開発実践をテーマとしています。

発売前から多く

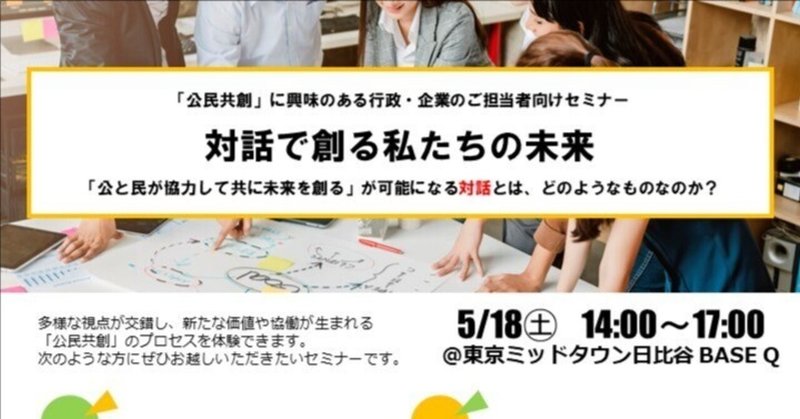

5月18日(土) 東京・日比谷にてSOUNDカードを活用した「公民共創」プロセス体験セミナーを開催します

5月18日に、公民共創サードプレイス推進機構 主催で開催される『公民共創』に興味のある行政・企業のご担当者様向けセミナー「対話で創る私たちの未来」に、弊社オーセンテイックワークスが共催させて頂く事となりました。

SOUNDコーチ養成講座卒業生であり、SOUNDカードを数多くの現場で活用してくださっている青森大学教授 佐藤淳さんと、公民共創サードプレイス推進機構 代表理事 森田孝さんによる講演・事

成人発達理論の光と影

「『 人の器』を測るとはどういうことか」の出版から5週間ほど経ち、また大変ありがたいことに重版も決定いたしました。おかげさまで本書の反響は大きく「人の器」への関心が様々なところで見受けられるのがひしひしと伝わってきます。

一方で、「人の器を測る」ということに対して心理的抵抗感を示されている方も多いようです。私はこれは、とても自然な反応ではないかと思っています。

私自身、成人発達理論について7年間ほ

NVCが拓く新しい「可能性」とは?

私たちは問題に遭遇すると、しばしばフラストレーションに苛まれ、それを厄介な障害として扱ってしまう傾向があります。

腫れ物扱いされやすい問題ですが、実はとても大きな価値が内在しています。

それは、問題があるからこそ、私たちの対処能力を向上させたり、力を結集させ、共に困難と向き合う同志としての絆を育てるきっかけを提供したりします。

つまり、「必要は発明の母」という言葉が示すように、時に問題は私たちを

なぜ、いま、発達指向型組織でなくてはならないのか?

「強くなければ生きていけない。 優しくなければ生きていく資格がない」

この言葉は、米国人作家 レイモンド・チャンドラーの小説の一節ですが、こと組織運営の現場において強さと優しさは時に両極に振れやすい問題になりがちだと見えています。

強さに振れすぎた会社はブラック企業だと言われ、一方で優しさに振れすぎた企業はホワイトすぎる企業と言われて、いずれもZ世代に見放されているように思います。

更に言うなら

成人発達段階の違いが生み出す多様性とは?-発達段階の違いという多様性-

1.成人発達段階の違いが生み出す多様性とは?

◇その3 発達段階の違いという多様性

前回の投稿から時間が空きましたが、本テーマも今回が最後となります。

前回は、価値観の違いと成人発達理論における発達段階の違いについてを以下の通りご紹介しました。

・価値観の違いは「分かり合えない」ことに対して合意出来る、というところまで到達できる可能性がある・発達段階の違いは「通じ合える余地(土壌)がない」、

人の器を測ることを巡って向き合ってみませんか?

監訳にて携わらせていただいた「『人の器』を測るとはどういうことか」が出版されて1週間が経過します。

オットー・ラスキー博士による本書は、成人発達理論の思想的枠組みを理解するための土台となるだけでなく、それを実際の現場で生かしていくための道筋を示したものとなっております。

★書籍ご購入はこちらから

発売前よりいろんなお声をいただいておりますが、やはり「人の器を測る」というタイトルを巡って、様々な

成人発達段階の違いが生み出す多様性とは?-価値観の違いと発達段階の違い-

1.成人発達段階の違いが生み出す多様性とは?

◇その2 価値観の違いと発達段階の違い

前回の記事では、複雑性の高まりによる現代社会の根本的なジレンマとして「複雑性のど真ん中であればあるほど、協働は欠かせないものになるにも関わらず、複雑性のど真ん中であればあるほど、社会的複雑性が高くなっていき協働の難易度が高まり続けることになる」ということについてご紹介しました。

「多様性を認めることは鍛錬が必

「SOUNDカード」活用の様子が滋賀県栗東市のYouTubeで紹介されました!

滋賀県栗東市議会で、先月1月31日に行われた市民の皆さんとの意見交換会で「SOUNDカード」が活用された様子が栗東市のYouTube「栗東かわら版」で紹介されています。

※映像は約8分頃から始まります。

「語ろう!『私が思う 子育てしやすいまち』」というテーマのもと、市議会議員の皆さんと市民参加者の皆さんがSOUNDカードを使って和やかな雰囲気の中で対話を行っている様子を取り上げていただいてお