note記事を製本して「ホルモン本」つくってみた!

つ、ついに……

念願の「ホルモン本」が完成したぞ。

ネタはnote、原稿はCanvaで編集、1冊から製本できるサービスを使って、はじめての書籍制作やってみた! 手順や原稿作成のポイントもまとめたので、みんなもチャレンジしてみよう。

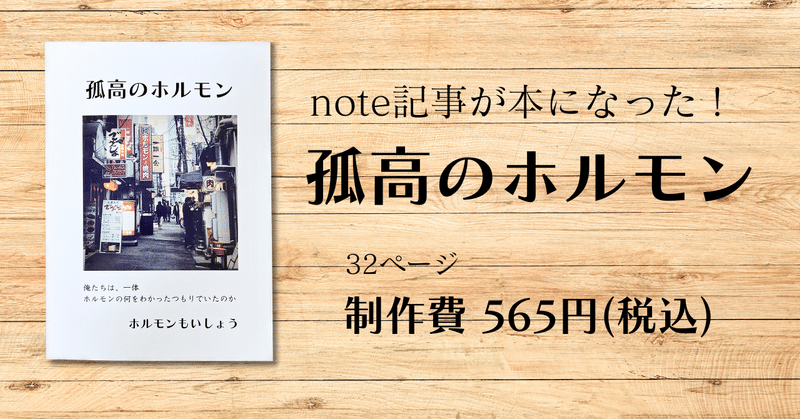

こんな本がつくれる!

制作手順を説明する前に、まずは、本の仕上がりを紹介しよう。

今回作成したのは「孤高のホルモン」。

このnoteに書きためてきたもので、特に思い入れのある記事を厳選して収録した。

写真をメインとしていたので、紙に印刷した際の色合いがどうなるのか心配だったが、Webで見るものに近い仕上がりで、大満足だ。

いつものnoteが飛び出して、手元にやってきた感覚。

これは楽しい!

お気に入りの料理やレシピ、趣味の記録など、noteに投稿してきた記事を本にして手元に残せたら、さらに想いが深まるだろう。

紙の本にするメリット

いまの時代、電子書籍のほうがいいのでは? と思うかもしれない。しかし、紙の本だからこそのメリットがある。

例えば、会話をしているときに、サッと出して、すぐに開いて、見せることができる。自分のことをアピールする場面などで、パラパラとめくりながら「私こういうことやってるんですよ~」「こんなのが趣味ですよ~」と、即座に説明できるツールにもなる。

これを見せれば、なんとなく伝わる。

紙の本は、一度に目に入る情報量が多く、視認性が高い。言葉で説明するよりも、話が早くて便利だ。

1冊から製本できるサービスがある

最近は、1冊から製本できるサービスがいろいろある。いくつか検討した中から、今回は「製本直送.com」を利用した。

1冊から本がつくれるサービス

・製本直送.com

・しまうま出版

・フォトブックソフトカバー

製本サービスは、各社それぞれ強みがある。

表紙の質感やカバーにこだわりたい、フォトブックとして仕上げたい、とにかく価格重視など、つくりたい本のイメージに合わせて選ぼう。

PDFファイルに変換できれば、本になる

製本サービスによっては、Webで簡単にページが作成できる編集ツールを備えているが、PDFファイルで入稿できるサービスを選ぶと便利だ。

製本サービスが提供する独自のツールで原稿を作成してしまうと、そこでしか印刷できなくなってしまう。自分で用意したPDFファイルで入稿できるサービスなら、同じ原稿を使って他社でも印刷ができる。

なにより、PDFファイルが出力できるなら、WordやPages、Canvaなど、自分が使い慣れたツールで原稿がつくれるところが最大のポイントだ。

原稿を作成するツールも、つくりたい本のイメージに合わせて、編集しやすいものを選ぼう。今回は、フォトブック寄りの本だったので、使い慣れたCanvaで原稿を作成することにした。

Canvaで原稿をつくろう

Canvaとは、画像やプレゼンテーション、チラシ、パンフレットまで、なんでも簡単にカッコよくつくれる「グラフィックデザインプラットフォーム」のこと。noteの見出し画像にもプラグインが組み込まれているので、noteユーザーにもおなじみのツールだ。

◎素敵な雑誌テンプレートがたくさんある!

Canvaのいいところは、テンプレートの豊富さだ。雑誌のテンプレートもたくさんあって、眺めているだけでも創作意欲が掻き立てられる。

表紙だけでなく、目次と、いくつかのページサンプルがセットになったテンプレートもある。画像と文章を差し替えて使うことができるので、簡単にクオリティの高い本がつくれる。

◎かっこいいフォントが充実している

Canvaは、無料で使えるかっこいいフォントが充実しているところも魅力だ。デザインの中にある「フォントセット」を使うと、見出し・小見出し・本文のフォントを、かっこよくキメてくれる。

作成している途中で、別のフォントに変えたいと思った時も、一括で変更できるので安心だ。「すべて変更」ボタンを押せば、全ページのテキストボックスで、同じフォントの部分を一括して変更できる。

◎直感的に作業できる

画像も文章も、スケッチブックに落書きするように、自由に配置できる。細かい調整は後回しで大丈夫。思いつくまま直感的に、パーツを貼り付けていこう。

原稿作成で注意したいこと

製本用の原稿作成には、少しややこしいルールがある。ページづくりを始める前に、以下の3つを決めておこう。

1.「無線綴じ」か「中綴じ」か

製本の種類では、「無線綴じ」「中綴じ」が選べる。綴じ方の方法によって、製本できるページ数が変わってくるので注意しよう。

「無線綴じ」は、接着剤で糊付けするため、ある程度の厚みが必要となる。逆に、「中綴じ」は、中央をホチキス止めするため、厚すぎると利用できない。

2.本文の総ページ数を、4か8の倍数にする

「中綴じ」は、用紙を2つ折りにして、中央部分をホチキスで綴じる。裏表合わせた4ページで1枚となるように印刷するため、総ページ数は「4の倍数」にする必要がある。

「無線綴じ」は、ページを接着剤で糊付けするため、1ページの裏表で「2の倍数」になればいい。しかし、1冊で発注する場合、注意点がある。

製本直送.comの場合、無線綴じは、1枚の用紙から8ページ分が印刷・裁断される。1冊だけ製本する場合、本文のページ数が「8の倍数」になっていないと、後ろに空白ページが追加されることがあるそうだ。(複数冊同時に注文する場合は、連続して印刷するので、白紙は入らないとのこと)。

少しややこしいが、本文の総ページ数は、中綴じ・無線綴じ・1冊だけの製本でも対応できる「8の倍数」にしておけば間違いないだろう。

あらかじめページ数をガチガチに決めてしまうと「どうつくろう?」と、手が止まってしまうかもしれない。とりあえず、好きなようにつくってから、いらないページを削ったり、足したりするのがオススメだ。

3.表紙のつくり方を決める

製本直送.comでは、ブックカバーも含め、本格的な表紙が作成できる。オリジナルツール「表紙ジェネレーター」も備えているので安心だ。しかし、表紙だけを別ファイルで作成するので、難しそう、と感じる人もいるだろう。

はじめての本づくりなら、表紙・裏表紙もPDFファイルに含めて入稿する「表紙自動コース」がオススメだ。PDFファイルの1ページ目と最終ページが、表紙・裏表紙となるので、わかりやすい。

見開きにするページを考えよう

Webでnoteを公開することとは異なり、製本される紙ならではの「見せ方」もある。見開きや扉を工夫して、ワクワクするようなページ構成にしよう。

◎Canvaの「グリッドビュー」で、イメージを確認しよう

Canvaでは、エディターの右下にあるアイコンで「グリッドビュー」に切り替えることができる。ページ全体を見ることができるので、見開きになるページの位置関係を確認しながら編集していこう。

◎PDFを出力して、見開きページを確認しよう

PDFファイルを閲覧するビューワーには「見開きページ表示」の設定がある。表紙と裏表紙を除く「本文だけ」をPDF出力すれば、製本した状態と同じイメージで、ページの確認ができる。

例えば、Macの「プレビュー」で、PDFファイルを開く場合、[表示]メニューから[2ページ]を選択すると、見開きページ表示にできる。

入稿用のPDFファイルを出力しよう

原稿が完成したら、入稿用のPDFファイルを出力しよう。

Canva Proなら、プロフェッショナルな品質の印刷に最適なオプションも選べる。今回は、無料プランの範囲で作成したが、それでも写真の出力も含め、大満足の仕上がりだった。

noteで受け取ったAmazonギフトを活用しよう

製本直送.comでは、Amazonアカウントで決済ができて、さらにAmazonギフトが使えるところにも注目したい。

noteでは、サポートなどで受け取る売上金が、Amazonギフトで支払われるケースがある。例えば、売上金が1,000円未満のまま「預かり期限」の180日を過ぎた場合、Amazonギフトで払い出されるのだ。

(参考:預かり期限が過ぎた売上金の払出しについて)

もし、Amazonギフトを持て余していたら、noteを製本する資金にしてもいいだろう。サポートでいただいたお金で本をつくる。これはよい循環だ!

今回の制作費=1冊565円+送料240円

今回の制作費は、1冊のみの製本で、565円(税込)。

昼食のお弁当か、酒場の瓶ビール1本程度の値段で、本がつくれるとは驚きだ。これなら仮に失敗しても、ダメージは少ない。お試し的な感覚でも大丈夫。恐れず、好きな本をつくろう!

数冊なら、ヤマト運輸の「ネコポス」で、ポストに投函される。

◎オンデマンド販売サービスもある!

製本直送.comでは、製本在庫を持たなくても自分の本が販売できる「どこでも出版」というサービスもある。原稿PDFを登録するだけで、ブログやホームページ、SNSを通じて、自分の本が販売できるのだ。

夢は広がる!

自己出版の醍醐味は、世の中に出ていない本を、好きなようにつくれることだ。普通の出版社では、マニアックすぎて企画が通らないようなものや、誰がこんなの読むんだよ!とツッコミ必至のテーマなど、自分がつくりたいものを、好きなようにつくっていいのだ。

それこそ、いまみんなが応募している「創作大賞2023」の作品を、本にして残しておくのもいいだろう。いま考えていることや、夢中になっていることを、気持ちが熱いこの瞬間に、1冊の本に閉じ込めてみよう。きっと未来の自分に向けた、タイムカプセルになることは間違いない。

夢の可能性は無限大!

便利なサービスを活用して、創作を楽しもう!

閲覧ありがとうございマルチョウ。これからもよろしくお願いシマチョウ!