民間企業が「宇宙ビジネス」に関わる時代――名大の人材育成プログラムが面白い

人類が初めて月面に着陸した「アポロ計画」から50年以上――。米国主導の月探査プロジェクト「アルテミス計画」が始動し、日本人飛行士が月面に降り立つ見通しとなりました。そんな昨今、ロケット打ち上げや宇宙探索だけでなく、人工衛星を活用した通信やデータ活用など、宇宙に関連するビジネスが世界中で加速しています。宇宙開発は今やビジネスとして、民間企業が相次いで参入する時代。名大に「民間における宇宙利用」なる人材育成プログラムがあると聞き、お邪魔してきました!

宇宙はひと昔前の“謎を解き明かす対象”から、人工衛星を活用して“利用する存在”となりました。衛星放送やデータ通信をはじめ、天気予報や自然災害予測、カーナビや地図アプリなどは当たり前。近年では地球環境の解析、農作物の生育管理、小売店の売り上げ予測、自動車の輸出動向や石油備蓄量の推計…などと多岐にわたり応用が進んでいます。

こうした情勢を受け、本プログラムは2019年、宇宙に関わる人材の育成を目的にスタート。ロケットや人工衛星を開発して打ち上げる人材だけでなく、宇宙空間の研究から人工衛星データの利活用まで、文系、理系に関係なく多種多様な人材を育てることを目指して開講されました。

2024年3月上旬の2週間にわたり開講された上級コースは、オンラインによる講義と対面による実習のハイブリッド形式で実施。名大だけでなく、北海道から九州まで全国の大学生や大学院生、社会人ら約40人が受講し、高専生の参加もありました。

人工衛星やデータを使った宇宙利用に関心のある学生が参集

取材したのは、名大理学部棟で行われた「振動試験」と「熱真空試験」。本プログラム唯一の対面講義として、遠方からの受講生も名大を訪れ実習に臨みました。担当教官を務める名大宇宙地球環境研究所の山岡和貴特任准教授は「人工衛星を宇宙に打ち上げる際に必須とされる重要な試験。宇宙とどのように関わるかに関係なく、このような過程があることを知ってほしいです」と意義を説明します。

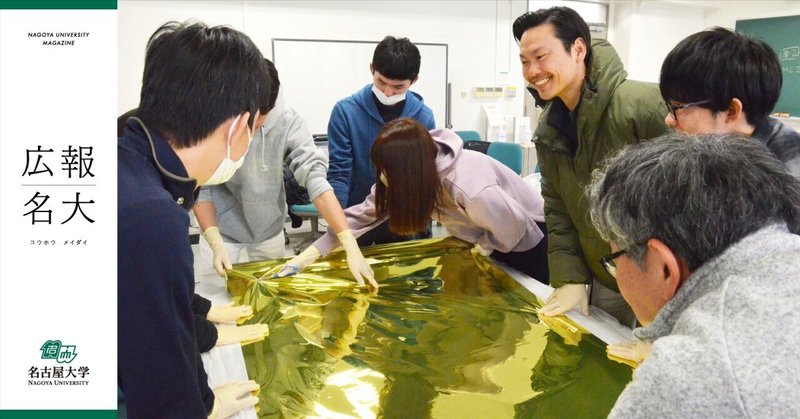

人工衛星の耐熱性を調べる「熱真空試験」では、機体の表面温度が日陰でマイナス150度、日当たりで120度と激動する宇宙空間における熱制御について学びます。

受講生らは実際の人工衛星に使われる耐熱フィルムを使い、何層にも重ね合わせて断熱材と放熱材サンプルを製作。講師が「本物の人工衛星も同様に手作業で作ります」「このフィルムは1ロール50万円もします(笑)」と説明すると、一同は「へぇ~」と驚きながら嬉々として作業に熱中しました。

製作したサンプルは、宇宙環境を模した高真空・冷暗黒の状態を再現する「熱真空装置」で耐熱性や放熱性などを解析。人工衛星の機器類が安定して作動するための、熱の特性や制御方法への理解を深めました。

もう一つの実習は、人工衛星の耐久性を調べる「振動試験」。ロケット打ち上げ時などの大きな揺れから、1秒間に2000回という高周波振動まで、どんな振動を受けても破損や不具合が生じない人工衛星を作るために避けて通れない試験です。

実習ではCADを使って人工衛星の設計を体験した後、人工衛星の模型を使って振動試験を実施。H2A、イプシロンといったロケットの種類に応じた振動レベルを振動発生器で再現して、耐久性などを確認しました。

プログラム参加をきっかけに、宇宙に関わる人材に

本プログラムは文系、理系、学生、社会人を問わず参加でき、これまで基礎コース8回、上級コース6回を開講して延べ500人超が受講しました。国内にとどまらず海外からの参加も毎回あり、過去には法律を学ぶ学生や女優の参加もあったとのこと。

立ち上げから運営に携わってきた同研究所の田中秀孝客員教授は「このプログラムはテストや資格試験ではありません。ここでの経験を、宇宙に関わっていくモチベーションにしてもらいたい」と考えています。

山岡特任准教授は「プログラムの修了生を様々な学会で見かけることがあるので、宇宙に関わっていくきっかけになっていると思います」と手ごたえを感じています。

コロナ禍でプログラムがオンライン化され、薄くなってしまった個々のつながりを少しでも作ってもらおうと昨年から、受講生やそのつながりの人たちが集うコミュニティサイトを立ち上げました。

文系理系、大学の垣根を越えて“宇宙”でつながる仲間づくり

ここでは“宇宙でつながった”メンバーが、それぞれのアイデアを交わすなど情報が行き交います。田中客員教授は「みんなが集まることで、アイデアの先にあるゴールを見出してもらいたい」と期待します。山岡特任准教授は「名大だけで閉じることなく、他の大学や企業、さらには国内外と連携して、みんなで人工衛星を開発して打ち上げてみたいです」と夢を語ります。

今後の開催予定など、関連情報は「宇宙開発利用推進室」のホームページに掲載されます。興味のある方はご覧ください!

・宇宙開発利用推進室

https://coso.isee.nagoya-u.ac.jp/sero.html