最近の記事

マガジン

メンバーシップ

ようこそ!! (必ず最初にお読みください)

この投稿を見るには メンバーになる必要がありますお気軽にご質問をどうぞ!

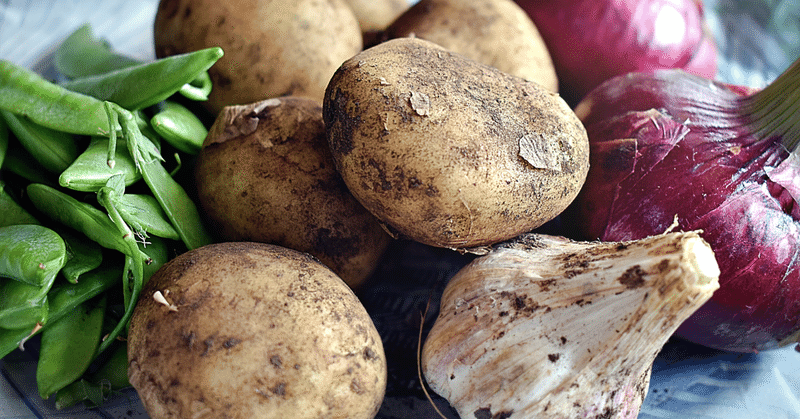

この投稿を見るには メンバーになる必要があります【お題】常温保存|なぜお酒は大丈夫、と思うのか

この投稿を見るには メンバーになる必要があります[お題]ワインはどこまで「自由」でいいと思うか

この投稿を見るには メンバーになる必要があります

ようこそ!! (必ず最初にお読みください)

この投稿を見るには メンバーになる必要がありますお気軽にご質問をどうぞ!

この投稿を見るには メンバーになる必要があります【お題】常温保存|なぜお酒は大丈夫、と思うのか

この投稿を見るには メンバーになる必要があります[お題]ワインはどこまで「自由」でいいと思うか

この投稿を見るには メンバーになる必要があります

メンバー特典記事

-

-

ワインが似る理由、似ない理由。そこから見出すべきこと。

「スタンダードプラン」に参加すると最後まで読めます

複数の生産者が一同に介する比較的規模の大きい試飲会に参加することが年に数回あります。こうした試飲会は効率よく複数の生産者と会って話しながら彼ら、彼女らのワインを試せることが最大のメリットですが、もう1つの大きなメリットがあります。1つの生産地域に集中して複数のワインを短時間にほぼ同じ環境下で横断的に試すことで、その地域の特徴を理解しやすい点です。 ある生産地域の特徴を知る。これはそこに共通している特徴を読み取ることです。当たり前のように思われていますが、実際に同じ生産地域で

有料300