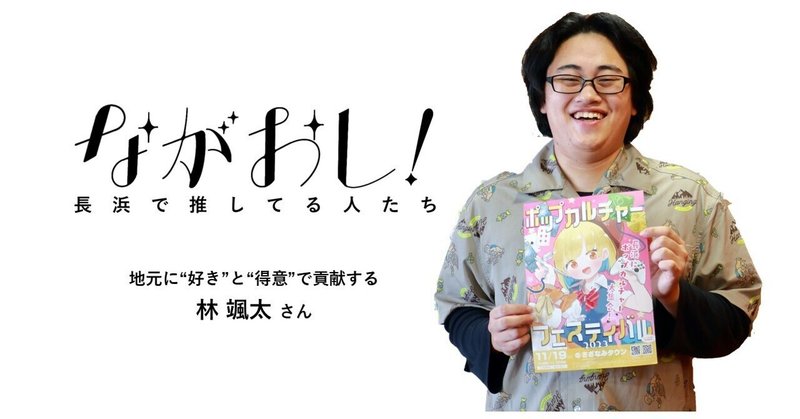

【ながおし!⑩】"好き"と"得意"で地元に貢献する 林 颯太さん

長浜で推したい!長浜でこの活動を推している!そんな人々を紹介する「ながおし!」。

第10回目は、デザイナー業とホビースペースを営み、11月19日に開催される「ながはまポップカルチャーフェスティバル」の主催メンバーである林 颯太さんを紹介します。

長浜では珍しい、「ホビースペース」の店長をしているという林さん。

元は呉服屋だったというレトロな外観のお店に、取材に訪れました。

中にはボードゲームで遊べるスペースや、レザーの仕立てや革小物等を製作する工房、花魁体験スタジオなど、エンターテインメントに富んだお店が並びます。

林さんが店長を勤めるホビースペースがある2階へ上がると、ずらっとフィギュアなどが並ぶ展示スペースに圧倒されました。

自分も小学生のときに仮面ライダーや戦隊ものが好きで、日曜の朝に観ていたことを思い出します。

隣の部屋に通していただき、話を聞くことに。

ホビースペースRESPAWNの店長を、専門学校を卒業してから務められている林さん。

【お知らせ】

— ホビースペース【RESPAWN】 (@Hobby_Respawn) October 31, 2023

11月の営業日カレンダーです。

今月19日は、

ながはまポップカルチャーフェスティバルが開催されます‼️

気合いを入れて運営させていただくイベントですのでぜひお越しください✨

平日休日様々ですのでお時間に気をつけてお越しください。

今月もよろしくお願いいたします! pic.twitter.com/JyD1eCdSbG

まず、純粋な疑問として「ここは何をするお店なんですか?」と聞いてみました。

「ホビー(おもちゃ)を使って、なりきって遊ぶことができます。カードゲームの対戦もできます」との答え。

小さい頃、手作りのベルトや変身グッズを作って変身ごっこをしたことを思い出します。

いくつになっても持つ変身願望を、叶えてくれるお店のようです。

インテリアともなっている膨大なコレクションを眺めて考えた、

「これ、どなたのものなんでしょうか?」

という不躾な質問にも、

「知り合いの方から貸していただいて、展示しています」

とお答えいただきました。

ポップカルチャー界からの絶大な信頼を感じます。

只者ではなさそう。

これまでの歩みで得た信頼が、このホビースペースの店長を務めるようになったこと、「ながはまポップカルチャーフェスティバル」を開催することに繋がっているのでしょう。

"好き"と"得意"で地元に貢献したい

林さんは、高校生の自身を「結構オタクだったんです」と振り返ります。

2016年まで活動していた長浜市ご当地アイドルCan’ce♡浜姫のもえりーぬ(※)のファンになり、その出演を追うために市内イベントを回るように。

「そこで長浜って楽しいな、と思ったんです」と話します。

それが「地域に貢献できるイベントを開催したい」と思ったきっかけだったそう。

ご当地アイドルユニットのファンになってくれた若者が、こんな風に思っただなんて、当時の担当職員はプロデューサー冥利に尽きるだろうなと感じ入りました。

※もえりーぬ

地元・滋賀県長浜市のご当地ユニット『Can’ce♡浜姫』として、CD『大丈夫は魔法の言葉』で、デビュー。フリータレントとして、地元・滋賀県を中心に、イベントの司会や一人芝居などで活動中!

そこから「得意なもので貢献したい」と考えた林さんは、デザイン系の専門学校へ進学。

チラシのデザインなどで、地元に貢献できるのではとデザイナーを志します。

卒業年では就職活動で内定を取れず、そのことに焦りはありませんでしたが、「学校を卒業したら何もない」と思いながら、地元へ帰ることに。

「いろんな場所で『仕事ないんです、お手伝いさせてください』と喋っていたら、ご縁ができました」と話す林さん。

「いろんな場所って、例えばどんなところですか?」と聞くと、林さんは「イベントによく足を運びました。eスポーツ体験のイベントとかで、グイグイ色んなことを聞いて、お話させてもらって」と話します。

林さんは滋賀県eスポーツ協会の理事も務めていらっしゃいます。

また、仕事の話だけじゃなく、eスポーツやボードゲームなど好き寄りの会にも積極的に顔を出し、趣味の話をたくさんしたそう。

「特撮が好きなんです、と言いまくっていたら、この建物の1階でボードゲームのスペースを運営している方に、『2階空いてるし、何かやらない?』とお声がけしてもらいました。

そこで、『死ぬまでにやりたい』と思っていた特撮などのホビースペースを開くことになりました」と笑う林さん。

このコレクションを貸していただいている方も、そんな時に知り合ったそう。

林さんの、好きなことへのまっすぐな姿勢がいろんな人に熱意として伝わっていったのでしょう。

ホビーやカードゲームが好きな人々の集う場所として、ホビースペースRESPAWNを盛り上げています。

ながはまポップカルチャーフェスティバルの開催

今週末令和5年11月19日(日)、長浜で大注目のイベント「ながはまポップカルチャーフェスティバル」がさざなみタウンで開催されます。

このフェスティバルは、令和5年度市民協働事業(※)に採択されており、提案団体である長浜ポップカルチャー推進協会が主催となっています。

林さんはその主催メンバーの一人でもあります。

※市民協働事業

公益的・社会貢献的な事業で、市民と行政が連携・協力して取り組むことで、効果が期待できるもの。事業の申請段階から実施・完了まで、提案団体と市の担当部署が連携・協力して取り組みます。

まず、「ポップカルチャー」とはどういったものなんでしょうか。

「以前まではアニメや漫画、ゲームなどは『サブカルチャー』と呼ばれていましたが、今は主流になり始めている話題のものとして、『ポップカルチャー』という名称で呼ばれています。」と林さん。

俗に言う『サブカル』系の、カルチャーのことのよう。

「今回出展されるワークショップやスペースは主流になっているとはまだ言えないかもしれませんが、これから盛り上がるよう願いを込めて、『ポップカルチャー』という名前をイベントでは取り上げています」

では、「ポップカルチャーフェスティバル」の内容を、ここでご紹介!

ミニチュアホビーの展示とペイント体験

10分間謎解きゲーム

模型展示&プラモデルの組立てと墨入れ体験

初心者向けTRPG体験

TRPG

TRPGはテーブルトークロールプレイングゲームと読みます。進行役とプライヤーが協力してひとつの物語を作り上げるゲームです。例えば演劇などの舞台を創造するとわかりやすいかもしれません。それぞれがキャラクターを演じ、自分の足で物語を歩んでいきます。

ポーカー体験

マーダーミステリー体験

コスプレモデル撮影会

ダイソー公認 カードゲーム「蟲神器」体験会・公式大会

蟲神器

100円ショップDaisoオリジナル昆虫対戦トレーディングカードゲーム。

漫画家 古本ゆうや先生 原画展示会&サイン会

ボードゲーム体験&販売

ポケモンカード体験会&大会

長浜プロレスグッズ販売&展示

eスポーツ(ゲーム)体験

この圧倒的な熱量!さざなみタウンを貸し切って開催とのことで、大きなイベントになりそうな予感です。

自身もそれで活動が広がったことも、このフェスティバルの開催をする一つの要因だったそう。

「市内でポップカルチャーに興味のある子たちを、どれだけ見つけられるか。まずは『遊ぶ』ことから他の人たちと交流して、つながりを持ってほしいです」と話してくれました。

詳細や最新情報は、ながはまポップカルチャーフェスティバル公式Xから!

2023/11/19に長浜ポップカルチャーフェスティバル開催決定!こちらの公式アカウントでは随時イベントの情報を紹介していきます!よろしくお願いします✨#新しいプロフィール画像 #長浜PCF pic.twitter.com/z8wsO3iXb5

— ながはまポップカルチャーフェスティバル (@pop_culturefes) October 8, 2023

今後の展望、そして思い

地元に「自分の“好き”と“得意”で貢献したい」と思ったことをきっかけに、活動を広げている林さん。

長浜にいる学生の子たちや、やりたいことをやっていこうとしている人たちに、なにか伝えたいことはありますかと聞いてみると、

「僕はこうして、仕事の面でも好きなことをやる面でも食べて生きていけてます。長浜でそうやって食べて生きていけてるよっていう証明になればいいなと。そして、帰ってきてもどうにかなる地盤をつくらなきゃとも考えています」

真剣でもあり、これからのやりたいことにワクワクしている様子で話してくれました。

多様な働き方がある今、「好きなこと」に向き合って働く・生活するというロールモデルが長浜には必要なんだと改めて感じました。

「また、いろんなご縁を大事にしながら、自分でも若い子に楽しんでもらえるような大きなイベントをしていきたいです。そして、若い子には『今しかできない面白いこと』に食らいついてほしいです」

ポップカルチャーフェスティバルを、「そのきっかけにしたい」と意気込みます。

地元で好きなことを口に出してきた林さんだからこそ「今しかできない」と背中を押せるのかもしれません。

「また、この年齢だからこそ学生の子たちと先輩をつなぐ役割もできるのかなと感じていて、そういう面では『仲介人』になれたら良いなと思います。やりたいことがあるけどどうすればいいか分からないっていう人は、ぜひご相談ください!」

こんなことがやりたい、でもベテランの人にお話するのって緊張する…といった人の前に、「頼れる先輩」として手を差し伸べる役割。

今の長浜で必要とされるのと同時に、徐々にその役割をもつ若者が増えている印象です。

長浜で、若い人がやりたいことをやってもらうには、そんな人々の存在が欠かせません。

デザインやホビー、ポップカルチャーの分野から、林さん自身も成長していくとともに、地元での頼れる先輩、そんな存在になっていくのだと思わせてくれました。

(文責:さかい)