【コラム】フレディの鎮魂歌から“すべての者の歌”へ──「ショウ・マスト・ゴー・オン」に見るクイーン+アダム・ランバートの変質

2018年、クイーン+アダム・ランバートとしてラスベガス公演を行ったときのアダムは、荷台にたくさんのお花を積んだ可愛い三輪車に乗ってキュートに「バイシクル・レース」を歌っていた。

あれから5年。可愛かった自転車はもはや公道を走れないどころか“バイクの形をした何か”としか言いようがないほどギランギランになり、「アダムくん、それ……なに……?」という感じ。その上にM字開脚で跨ってカメラに向かって腰を振るアダムと、魅惑の腰つきに熱狂する4万5千人の観客たちの様子は、ふと我に返れば大変にシュールなものであった。

QALの日本ツアーが、2024年2月14日をもって無事に終了した。以前の来日公演では登場の瞬間から転んだり弦が切れたりしたブライアン・メイも、今回は良い感じ。ロジャー・テイラーの笑顔も目立った。ただもう歳も歳なので、サポートメンバー含めて全員がケガ無く公演を終えられるのがいちばんである。

さて今回のツアーだが、「演奏は絶好調」そして「クイーンにしては珍しく社会問題的なテーマ性がしっかりあった」というのが第一印象だ。初っ端「イニュエンドウ」で始まった2020年にも度肝を抜かれたが、イントロに「マシーン・ワールド」が選ばれたのは意外性が過ぎる。この曲、知らない人も多かったと思う。

テーマとなっているのは「AIの台頭と環境破壊、そして各地で行われる紛争──人類はどう抗うか」といった所だろうか。いろんな人が「ロックは死んだ」と嘆く昨今、迫り来るロボット軍団を振り払い「RADIO GA GA」から始まるライブは、まさに「ロックはまだまだ死んじゃいないぜ!」だった。

さらにブライアンのソロでは世界時計と枯れた地球が映し出され、枯れ葉舞い散る中でアダムとふたり「Is This the World We Created...?」が歌われる。クイーンらしくエンターテイメント性を重視して政治的にはなりすぎないまま、しかし戦争や環境破壊、貧困、格差といった現代の諸問題に目を向ける小粋な演出である。

また、アダムが初めて「手をとりあって」を歌ったことも感動を呼んだ。これについては様々な“意味”が考察されているが、彼らが初めて同じステージに立ってからは15年、初来日からももう10年が経っている。ライブ終わりに「やっぱフレディじゃなきゃね」という声が聞こえることも少なくなり、むしろアダムを観るためにやってくる観客も増えているので、たぶん、「アダムにもこの曲を歌うタイミングが来た」のだと思う。

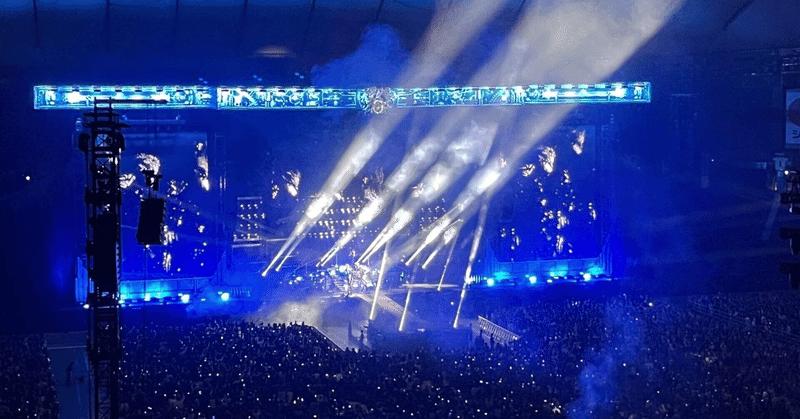

音楽ライターとしては、演出と音響に腰を抜かした。私たちライターはジャンルを限定せず年間数十件ものライブに行くので、必然的にあらゆるタイプの演出を見ることになる。その中には最新鋭の技術を使ったエンタメ性の強いものも、新築会場の設備を駆使した実験的なものもあるのだが、それらと比較してもQALの音響と演出は「とんでもなくヤベえ」と言えるものだった。

まず音。粒のひとつひとつがガラス玉のように好き通り、パーカッションの小物に至るまでシャープに調整されているサウンドには、大会場ならではのモコっとした印象やザラザラ感がほとんど、というか全く無かった。

そして演出だが、際立てて特別なものがあるってワケじゃない。むしろ行われているコト自体はクラシカルだった。しかし「ひとつひとつが驚異的なまでに丁寧」なのである。

アダムのまつ毛に乗ったラメの形まで見える超高画質な巨大スクリーン。一切の妥協を許さない色彩設計。不規則に動くアーティスト(主にブライアン)を的確に追い続けるスポットライトと、映画めいて観客を飽きさせない隙の無いカメラアングル。下世話な話だが、「どれだけお金をかければこういうステージが作れるんだろう」と思った。

洋楽では大味になりがちなCG全般も趣味が良く、「カインド・オブ・マジック」でカラフルな飛沫がスクリーンに踊るときにはハイレベルなクリエイターの存在を感じた。レーザービーム演出は定番ながらも「海外から持ち込んだセットでここまでやるのか?!」って本数だ。ギターソロのとき空中でレーザーが途切れてるように見えたのはなんだったんだろう。マジでびっくりした。

もうひとつ、今公演で印象的な所がある。それはMCの少なさだ。

お気づきの方も多いが、今公演では毎度の定番となっているフレディを讃えるMCが少なかった。少なかったというか、東京公演では無かった気がする(※注:筆者の英語力はきわめて低い)。それ以外のMCもほとんど無く、公演はきわめてタイトに進行していった。

まあ、それ自体には「時間短縮」以上の意味は無いだろう。東京ドームは遮音性が悪く、公演が行われているときは駅前にいても歌詞まではっきり聞こえてくるくらいだから、ライブが長引くとクレームが来る。平日の公演はスタートを早めることも難しく、QALには日本限定曲もあるから時間管理が大変だ。

たぶん今回、QALはMCを削ってなるべく多くの曲を演奏する方向性で行ったんだと思う。実際、東京2公演は開始時間こそ違ったが終了時間はあまり変わらなかった。個人的には「キラー・クイーン」のセトリ落ちも時間が理由だと思っている。

バンドの演奏に関しては、完全に円熟期を迎えている。アダムはフレディとは別路線で楽曲と融合し、ミュージカルの基礎を活かしたセクシーかつ大胆なパフォーマンスで魅せ、歌唱力で批判を捩じ伏せる。

それでいて謙虚さを感じるのは、アダムの歌声からフレディと同質の「観客を楽しませたい」という姿勢を感じるからだろう。外見こそド派手だが、ナルシズムが薄くお客様第一主義で、どんなステージでも一切の出し惜しみをしないアダムは、そりゃあ魅力的なわけである。

それに呼応するように、ロジャーとブライアンもキレッキレだった。低く重く、それでいて軽快さもあるロジャーのドラムは熟練の職人の空気を纏い、主張を抑えて楽曲に忠実な姿勢を貫く。ブライアンは今回かなり好調で、演奏機会が少ない「ボーン・トゥ・ラヴ・ユー」のソロもばっちりキマっていた。

今公演の特に印象的なシーンとして、私は「ショウ・マスト・ゴー・オン」のパフォーマンスを挙げたい。この曲はフレディの遺作となったアルバム『イニュエンドウ』の最後の曲で、かつフレディがブライアンに向けて「ダーリン、この曲に全てを捧げるよ」と言った特別なナンバー。それを歌うアダムもこれまで“フレディの死”を強く意識し、楽曲を背負っていたように思う。

その“フレディの死”の印象が、今回は薄かった。決してアダムの歌唱を軽いと感じたわけではないし、物語性が弱まったわけでもない。

SNSでは「曲を完全に自分のものにしていた」という感想が見られたが、私はバンド側の「ショウ・マスト・ゴー・オン」に向き合う姿勢が変化したのだと思っている。

映画『ボヘミアン・ラプソディ』のセリフにもあったように、クイーンの創作の核は「誰もが自分のための歌だと思えるような音楽を作る」ことである。普遍的な愛や苦悩を歌いつつ、大仰で華麗な楽曲も、本格的なハードロックやメタル、ディスコナンバーだって作る。多種多様な楽曲があるのは、リスナーと時代を意識した結果でもあるだろう。

そしてメンバーは楽曲に込められた意味を、あまり多くは語らない。よく「ボヘミアン・ラプソディは明らかに自身がゲイであることを告白する歌」と言われるが、フレディやバンドは言及を避けている。これは差別うんぬんの話ではなく、一度ゲイソングだと断言してしまえば、この曲は「どんな人のどんな想いも重ねられる“みんなの歌”」ではなくなってしまうからだ。これは他の楽曲にしても同じことが言える。

それでもやはり「ショウ・マスト・ゴー・オン」はバンドにとって特別な曲であり続けた。フレディはある日突然この世を去ったわけではない。自らの幕引きを準備し演出する時間を持っていたのだ。その結果がアルバム『イニュエンドウ』、そして「ショウ・マスト・ゴー・オン」だったわけである。だからこそこの曲は“フレディのための曲”として、33年間歌い継がれてきた。

2020年の来日時にアダムが歌った「ショウ・マスト・ゴー・オン」は、確かにフレディへの追悼だったと思う。それはアダム・ランバートの立ち位置と、映画『ボヘミアン・ラプソディ』公開後初めての来日というタイミング、そして映画から初めてクイーンを知ったファンに向けてのパフォーマンスとして、これ以上ないものであった。

その曲が今回、姿を変えていた。これまではフレディの歌唱をリスペクトし丁寧になぞるボイスコントロールが印象的だったものが、歌い出しから独自の演劇性を持っている。悲壮さはあまり感じず、フレディの歌い方からも離れて歓びまでもを伴うアダムの歌声には、「別の物語」が乗っているように思えた。

違和感が確信に変わったのは「My soul is painted like the wings of butterflies(僕の魂は蝶の羽のように彩られている)」の場面で、虹色の輝きがオーディエンスを舐めたときだった。色とりどりの光の粒の中で躍動するバンドと、喜びにあふれた歌声。そこで私は気づいた。これはフレディへの追悼ではなく、楽曲にアダム自身の物語を重ねた、“アダム・ランバート”としてのパフォーマンスなのだ、と。

アダムがゲイであることは周知の事実だが、彼のWikipedia記事を読んでいると「ゲイであることをカミングアウトしているミュージシャンとして初の快挙」というような奇妙な一文を見つける。なんじゃそりゃって話である。つまりそれって、カミングアウトがマイナス要素になるって言ってるようなもんじゃないか。

多様性の先進国かのような振る舞いをするアメリカだが、差別はガッツリある。それも「トートバッグを持っている男はゲイ」みたいに無茶苦茶なものだ。

そこで生きるアダムには何の苦労も無かった、なんてことはないだろう。オーディション番組出演中には男性とキスをする写真が流出していろいろ噂になったそうだが、恋愛ドキュメンタリーならともかく、音楽番組でそんなものが出ても「ふうん」以外に何の感想があるのか。番組の“終了後”に正式にカミングアウトしたというところにも、アメリカ社会の生きづらさが表れている。

そのアダムがLGBTを象徴する虹色を背負い「僕の魂は蝶の羽のように彩られている」と歌う姿には、フレディが歌ったものとは全く違うナラティブが乗っていた。

「I can fly, My friends(僕は飛べるんだ、友よ)」という歌詞は、1991年のフレディの歌声において、「別の世界へと旅立つ者の最期の叫び」である。それはこれまでのアダムの歌唱においても同様に扱われていた。アダムはクイーンの想いを「演じられる」歌手だからこそ、クイーンに選ばれたのだ。

しかし2024年、東京ドームのステージで歌われた「I can fly, My friends」は“フレディの遺言”ではなく、アダム自身の言葉だった。15年前、メイクもせず地味な服を着てカメラの前に立っていた青年が、今、言葉も通じぬ異国の地で、目蓋にたくさんのラメを煌めかせ、数万の歓声を浴びている。

かつて「さようなら」の意味で歌われた「I can fly」は、フレディという神話、クイーンという伝説に背中を押されて、蝶の如く艶やかに舞い踊るアダムにより「僕はどこまでも行けるぞ!」という“はじまり”の言葉に生まれ変わったのだ。

同時にそれは、クイーンが長き追悼を終えて「未来」へ進もうとしている姿でもあると感じた。これは決して「フレディに代わる新しいヴォーカルを見つけた」という意味ではない。クイーンが“あの4人”のバンドであることは、常にステージの上に輝く紋章によって表現されている。

けれどアダムはもはや代役でもコラボアーティストでもなく、「QALという名のバンドのヴォーカル」なのである。私の目にはふたつのクイーンが、ふたりのヴォーカルが同時に存在し、同時にステージに立って、同時に違う物語を展開しているように見えた。

このパフォーマンスをもって、「ショウ・マスト・ゴー・オン」はリリースから33年もの時を経て“フレディのための歌”から、“わたしたち全てのリスナーが己の人生を重ねられる楽曲”へと降りてきたのだと思う。曲としては何も変わっていない。パフォーマンスの変化も微細なものである。けれど「何かが変わった」という感覚は、きっと多くの観客が共有している。

偉大なるフロントマンを亡くしたバンドは、「未亡人」として追悼に生きるべきなのか。フレディ・マーキュリーほどの大きな存在をあのような形で失ったバンドは、確かに長い間、追悼に生きていた。

だが、クイーンはフレディのソロバンドではない。ひとりひとりの個性と音が唯一無二の音楽を作る“4人のバンド”であったはずだ。現にブライアンとロジャーは今もクイーンとしての活動のみならず、ソロやユニット、その他様々な分野で活躍する現役のアーティストである。そして私生活では、音楽業界を引退したジョン・ディーコンも含めて誰かの夫であり父であり、祖父や隣人、友人であったりもする。

彼らは「クイーンの生き残ったほう」などではない。フロントマンを喪おうが、ファンを愛しファンのために音楽を奏で続ける「クイーン」そのものに他ならないのだ。「ショウ・マスト・ゴー・オン」の変質によって、QALのライブは「偉大なるフレディを讃える祝祭」から「今ここに生きるミュージシャンたちによる最高の場所」へと生まれ変わった。

もしフレディがQALのパフォーマンスを見たら、どう思うだろう。たぶん、喜ぶんじゃないかな。だって追悼コンサートのときには一度も顔を上げずに「ショウ・マスト・ゴー・オン」のソロを弾いていたブライアンが、眩しそうにアダムを見上げ、微笑みながら音楽を楽しんでいる。フレディが愛した“ステージの上の仲間たちの姿”は、そういうものであったはずだから。

そしてライブはアダムにとっての始まりの曲「ボヘミアン・ラプソディ」と「伝説のチャンピオン」で締めくくられる。クイーンのアンコールのラストが「伝説のチャンピオン」であることは長年の定番ではあるのだが、今回はよりいっそう「クイーンとアダムの出会い」「QALのはじまり」を思い出させた。

これが最後の来日公演になるかどうかなんて、スタッフでもなんでもない私にはわからない。ただまあロジャーもブライアンも英国人の平均寿命に近づき、同世代の音楽仲間を何人も亡くしているので、常に「これが最後のライブかもしれない」と考えているのは確かだろう。

ただ、クイーンは物語性を重視するバンド。本当に「最後のツアー」をするならば、もっとバンド自体の物語性を意識したセットリストと演出を作り「ファンにさよならを言う」「これが最後の旅である」ことを強調すると思う。

だから私は、これが最後の日本ツアーにはなるかもしれなくても、最後の来日公演だとは思っていない。もしそうなったとしても、「結果的にそうなった」という形のほうだろう。“クイーンさよならワールドツアー(仮)”に日本が含まれないのは考えにくいからだ。

クイーンはまだまだ進んでいく。アダムもまだまだ成長している。QALは進化し続けて、表情を変え、何かもっととんでもないことをするに違いない。私はそう信じている。決して立ち止まらないことこそ、クイーンの本質だと思うから。

Text:安藤さやか

記事を気に入っていただけましたら、こちらから安藤にCD代やごはん代を奢れます。よろしければよろしくお願いします。