80年代洋楽の小ネタ集

明けましておめでとうございます(既に1月10日ですが)。今回は年初めということもあり、ちょっと思った小ネタ集を。別に情報提供でもなんでもない記事ですので、気楽に読み流していただければ幸いです。

その1:日本語の入った曲と日本人が入った曲の違い

日本語の入った曲といえば、スティクス「ミスター・ロボット」やポリス「ドゥ・ドゥ・ドゥ・デ・ダ・ダ・ダ」、カルチャー・クラブの「戦争のうた」、フーターズ「ジョニーB」など色々とありますが、アーティスト本人が日本語で歌うのはとにかく、日本人が参加して日本語を挿入した曲となると、なんでみんなお隣の某国のアナウンサーみたいな喋りになるのだろう?

David Bowie "It's No Game (No.1)" (1980)

Culture Club "Don't Go Down That Street" (1985)

その2:フィル・ラモーンはなぜポール・マッカートニーにクビにされたのか?

フィル・ラモーンといえばプロデューサーとしてポール・サイモンやビリー・ジョエルらと名作を作り上げた人ですが、1985-86年頃、かのポール・マッカートニーにプロデューサーを依頼されるも音楽性の違いとやらであっさりクビに。結局二人によって制作されたのはごくわずか。

Paul McCartney "Loveliest Thing" (1986)

この曲やベスト盤のシングルとなった"Once Upon a Long Ago"を聴く限り、何か覇気がないというか大人しいというか。ポールはフィルの上品な音作りを持ち込みたかったんでしょうが、ロック感の乏しさが決裂の原因かなと。ただ皮肉なことにフィルはこの前にはジュリアン・レノンの「ヴァロッテ」を上手く手がけてますし、彼本人もビートルズ・ファンを公言していたので、ポールの音楽に理解がなかったはずもなく。またビリー・ジョエルでは「グラス・ハウス」をはじめ、純然たるロック・ナンバーも手がけていたので、この辺りの微妙な相性は興味深いところ。

その3:カルチャー・クラブの失速と中心人物ロイ・ヘイ

カルチャー・クラブのキモは音楽的にはギターを担当していたロイ・ヘイだったと思うのですよ。ソングライティングにおいて曲をメインで作っていたのは彼ですし、楽器はギターだけでなく鍵盤楽器もやれるし、おそらくアレンジも彼が手がけていたかと。彼の音楽的ルーツはスティービー・ワンダー(ブラック)にアイズレー・ブラザーズ(クロスオーバー)、レッド・ツェッペリン(ホワイト)と幅広く、その素養がカルチャー・クラブに上手く活かされていたのでしょう。

で、そのカルチャー・クラブですが84年のサード・アルバム「ハウス・オン・ファイア」はチャートを失速。いろんな理由が考えられますが、ぶっちゃけロイ・ヘイがやる気無くしたのではないかと。以前、この時期のスタジオでボーイとロイが録音中大げんかをする音源を聞いたことがありまして(残念ながら今回発見できず)、その上ヘロインに溺れるボーイをロイがなんとか救おうとして断念していたといったこともあり、ロイの情熱が落ちていったのがアルバムに表れているように感じるのです。「ハウス・オン・ファイア」はこれまであった曲の捻りも少なく(そのため聴きやすくはある)、アレンジも「戦争のうた」を除くと凝ったものがありません。

それが究極に表れているのがボーイとロイが85年にビーチ・ボーイズ(!)に提供したこの曲。なんとも…つまらない。カール・ウィルソンが可哀想だ。

The Beach Boys "Passing Friend" (1985)

この次のアルバム「ラグジュアリー・トゥ・ハートエイク」ではロイのモチベーションも復活したのか、隠れた佳作なんですが、またボーイ・ジョージがドラッグ事件で活動停止に。ロイ・ヘイの悩みは深かった(はず)。

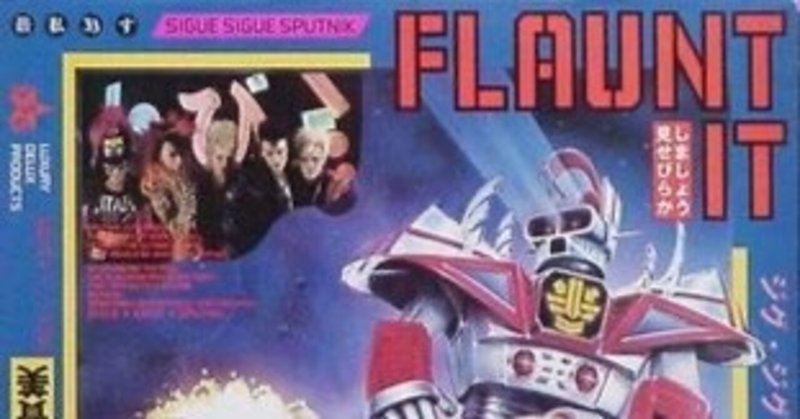

その4:ジグ・ジグ・スパトニック

Sigue Sigue Sputnik "Love Missile F1-11" (1986)

いまだにこの人たちをどう評価したらいいのかわからない。

今回調べてみて何が驚いたって、82−89年までも活動していた上に90年代に再結成していて2004年まで活動していたってこと。

何かよくわかりませんが、「見せびらかしましょう」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?