どうやって投票先を決めるの?

はじめに

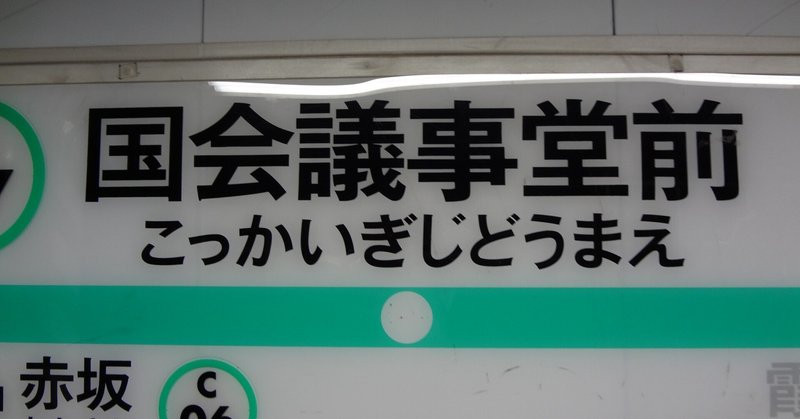

もうすぐ参議院選挙の投票日ですね。読まれている方の中には期日前投票を済まされた方もいらっしゃるかもしれません。今回は先週に引き続き選挙ネタです。国政選挙での投票先を決めるポイントについて書いていこうと思います。以前にも取り上げましたが、国政は地方政治の完全なる延長ではありません。そして、国政の方が抽象的な分野が多いです。そういったことを踏まえてどのようにして投票先を決めていくかについtw書いていこうと思います。

理想を求めすぎない

今やマニフェストは選挙には必要で、マニフェストの内容で投票先を判断していると思います。マニフェストの内容で投票先を決めるのは良いことですが、それだけで投票するのは非常に危険です。政権交代時の民主党は非常にいいマニフェストを掲げましたが、どれも守ることができず、マニフェストの内容を反故にし、それをなかったかのようにしています。数年前に当時の民主党議員の方がもう一度政権を取るためには何が必要かという質問に対して、政策を磨き、与党のおかしなところを突くという回答でした。政策を磨くに失敗した原因の検証が含まれているのであればいいのですが、現在の立憲民主党を見ているとそれができているとは思えません。同じことを繰り返そうとしているようにしか見えません。与党のおかしなところを突くという姿勢は今も変わりませんが、批判だけをしているようにしか思えません。それに対して、国民民主党とはある程度、検証をし、政権批判をしつつも代案を出すという理想的な野党のように思われます。

政権を取った当時の民主党は早く結果が欲しかったようですが、どれもごたごたに終わってしまっています。マニフェストの内容がどれだけ良くても、実現できなければ意味がありません。すごい立派な公約を掲げても実現できないより、微妙な公約だけど実現できる方がましです。有権者の心に訴えるとよく候補者や政党は言いますが、訴えるべきはマニフェストの実現可能性です。何も考えずにいい政策だけならべても実現できずに終わってしまい、すべてを無駄にしてしまいます。

理論は完璧でも、現実問題として実現できなければ、最初からなかったに等しいです。理想を実現するためには小さな積み重ねをして、ゴールを目指すことになります。一段飛ばしや二段飛ばしが簡単にできるものではありませんし、そんなことをしたところで、途中で頓挫してしまうリスクの方が大きいです。大きな成果も重要ですが、小さな成果の積み重ねこそが理想への一番の近道で、それを実現する途中で実行される政策は微妙なものが多いですが、それがどういう位置づけであるかを考えるべきだと思います。

減点法ではなく加点法

各政党を減点法で採点すると投票する政党がないという状況に陥ることがあります。政治はあらゆるものの最善を選ぶことは非常に難しいです。限られた選択肢で最善のものを選ぶ方が無難です。政治に前者のようなベストを求めがちですが、後者のようなベターを求めるべきなのです。自分の理想を完全に反映させてくれる政党はなかなかありません。選挙公報やネットで自分の価値観とどの部分が重なっているかをチェックして一番重なる部分が多い政党や候補者へ投票するという方法が望ましいでしょう。例外として、この政策を掲げている政党は無条件でアウトというのも設けてもいいかもしれません。他が良くてもその部分がネックになっていたら意味がありません。会社の採用面接でどれだけ優秀な人であっても、他者に対して横柄で無礼極まりない態度を取る人を採用したいとは思わないのと同じです。

積み上げ式の加点法でもいいですし、一点張りの加点法でも構いません。一点張りの加点法は自分が一番大事にしている政治信条で政党や候補者を選ぶ方法です。ここに関しては政党の理念や候補者の政治信条の部分になり、具体的な政策での判断というよりかは抽象的な政治理念での判断になります。一点張りの加点法は簡単に政治的な結果が見えてこないことで、数十年単位で結果が出ることも珍しくありません。掲げていた政治理念と実際の政策の齟齬の判断は理念からの逸脱で判断します。妥協による逸脱、方向転換による逸脱で判断し、妥結に必要な逸脱であれば許容範囲ですが、馬脚を露したような逸脱は票欲しさに並べていた美辞麗句であったと判断できます。参院選後に自民党がそうなってしまう危険があると言われていますが、そうなってはほしくないです。

気長に政治を良くなる方向へ持って行くには、こういった方法での投票になりますが、喫緊の課題を解決するには積み上げ式の加点法が望ましいと思います。どちらの根拠に基づいて投票することも間違いではありません。喫緊の課題の解決も重要ですし、長期的な政治理念の実現も重要です。どちらに重きを置くかは投票者の自由です。そして積み上げ式と一点張りの加点法は相反するものでもないので、選挙区では積み上げ式、比例では一点張りで投票するというように組み合わせても構いません。仮に選挙区と比例代表の候補者と政党が異なっていても構いません。誰がどこに投票するかは自由です。

自分の政治信条や価値観と重なるところが多くても、理想的なことばかり並べている政党には注意してください。先述の通り、実現可能性が低い危険性があるからです。政治の一番の目的は政策を実行することで何もできませんでしたでは済まされません。そういった政党にはしっかり反省をしていただき、まともな政党として機能してもらうことが国民にとっての最大の利益です。どうでもいいことで騒ぎ立てるような政党こそ税金の無駄遣いで国民にとって何の利益も生まない集団です。

本当に自分の政治信条や価値観と合致する政党がない場合は白票を投じても構いません。どこも合致する政党や候補者がいないから棄権するのと白票を投じるのでは全く意味が異なります。棄権はその後の選挙の結果や与党や野党に対する意見を言うべきはないと思います。棄権することは政治への意見することも捨てたも同然で、文句を言う権利などありません。実際に投票所へ行き、白票を投じることで、現状の政治に対する評価は困難で、よりよい政治をすべきであるという意思表示をすることになります。投票したい候補者も政党がない場合は白票を投じるべきで、棄権をすべきではありません。

最後に

国政は地方政治と異なり、国家の根幹の形成に関わる政治の場であり、抽象的なことが非常に多いです。経済政策や社会保障政策や安全保障政策など多岐にわたり、すぐ実感できるものはそう多くありません。そして、地方政治の対象規模はどれだけ大きくても都道府県単位ですが、国政の対象範囲は日本国全体です。政策を実行するにしても、その範囲が広く、簡単に目に見えるような成果はでません。しかし、一回その効果が表れると非常に大きなもので、そう簡単にひっくり返ることはありません。政治の成果を1-2年で求めるのは難しいことで、1-2年で結果が出るようなものは効果が非常に限定的なものだと思います。地方政治の延長で国政を見てしまうとおかしいところは山のようにありますが、地方政治と国政は別もので判断基準も異なります。利益誘導型の政治は地方政治に多く、その延長で国政を判断していた時期があり、無駄なハコモノが増えました。近年はそれが改善され、そういったことが減りました。地方政治は利益誘導でも構いませんが、国政は短絡的な利益誘導で判断するのではなく、国としてどうあるべきかというようなビジョンが重要で、それに基づいて政策を実行していくことが求められます。政治は難しいと思われるかもしれませんが、難しいから無関心でいるとそのしっぺ返しがいつか数倍になって返ってきます。そうなる前に、投票という意思表示をして、自分の意見を政治に突きつけるべきです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?