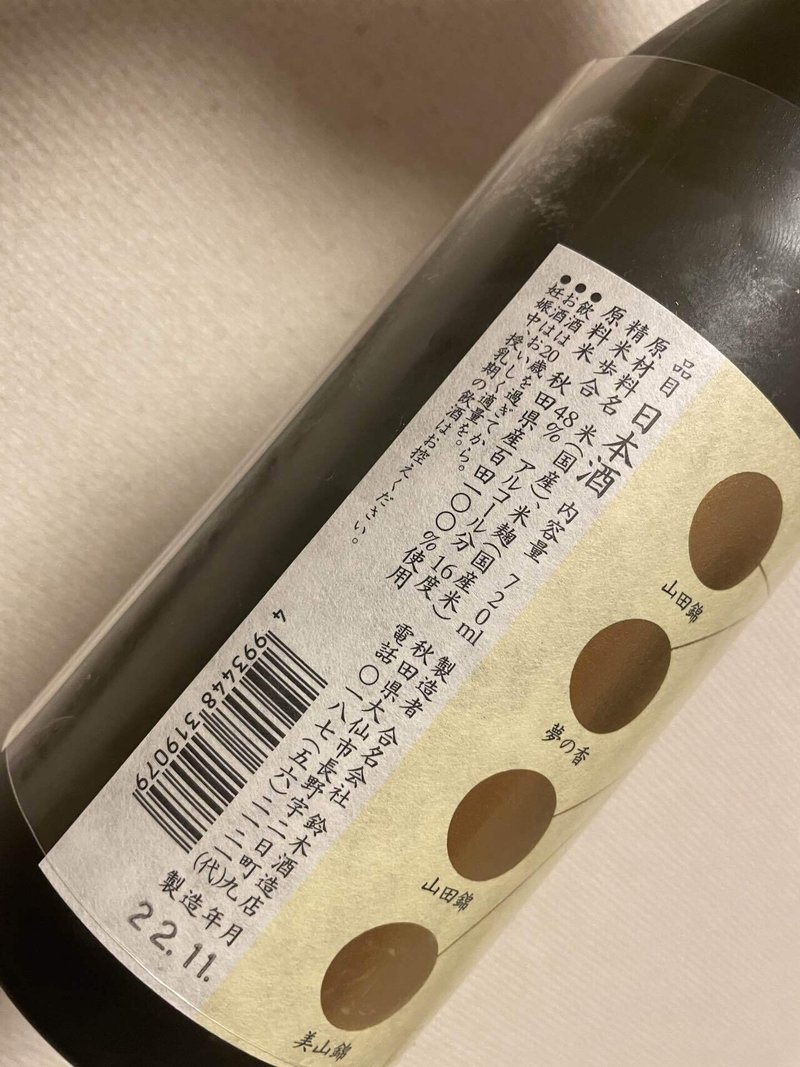

【今週の日本酒#18】秀よし_純米大吟醸 百田(鈴木酒造:秋田県)

少し更新の間があいてしまいましたが、日本酒のお時間です。

今回は先月だったか、博多某所で行われたちょっとした試飲会でそのまま立ち去るのに気が引けてホイホイ買ったお酒です。

断り辛い的な罪悪感に似た気分に負けることが多い僕ですが、まあ悪徳商法には毅然とした態度を取れると思うので大丈夫です。

秀よしってどこかで見覚えが…と思ったら秋田のお酒でした。東北のお酒は何がどこ県のお酒かいつまでたっても区別がつきません。

そろそろ日本酒用の新しいグラスが欲しいです。

パキパキとアルミキャップを開栓。

押し込む栓が何となくそれっぽい雰囲気あるけど、やっぱねじ込みがいいな~。先日冷蔵庫を開け閉めする振動で栓が飛んでいたことに気づかなかったということがありました。

まあ、元気の良いお酒への扱いが雑だった僕が悪いんですが。

そんなこともあったり冷蔵庫のスペースも取るし、真面目に日本酒セラーの購入を検討しています。

こないだバーに久々顔出したときにおすすめのメーカー教えてもらったけど、何だったっけ………(ガバガバ)

話をお酒に戻します。

開栓したらりんごよりもぶどうに近い香り。

どうやらこの百田、秋田や東北のお米をいい感じに掛け合わせた先に生まれた品種『百田』を使っているらしいです。

品種交配の世代の厚みを想起させる百の田んぼってネーミングセンス、すきだ。

50%切るお酒を飲む機会は少なかったです。

口に含むと芳醇というか膨らみのある味わいだけど、舌の奥あたりから淡麗さというか酸味が立ってくる感じ。

個人的な日本酒の好みとして酸味にあまり良い印象を持ってないんですが、初手の華やかっぽい雰囲気とのメリハリが効いてて面白いです。

アルコール16度の割にはスルスル飲みやすい部類かなと思いました。

……

飲みやすいって表現を普通に使いましたけど、飲みやすさにも種類があるのではないかと思う今日この頃。

たとえば

・口当たりが軽やかで誰にでも親しみやすい

飲みやすい、と聞いてピンとくるのはこれだと思います。果実系、白ワイン、華やか系とか言われるタイプ。

(例:鍋島、新政、仙禽、出羽桜、花邑など)

一方、今日特に感じたのが

・喉越しがスッキリ透明感あって長く飲み続けれる

これもまた、飲みやすさのひとつだと思います。アルコール感が喉に残りにくいお酒、淡麗と表現される場合が多そうです。綺麗な米の水。

(例:上川大雪、月弓、れいざん、大嶺など)

日本酒の飲みやすさといっても、味のことを指すのか飲む量のことを指すのか…それもまた人にすすめる目安になるかもしれないってだけの覚え書きでした。

具体的銘柄については独断と偏見まみれなのであしからず。

とりあえず次回は季節も季節なので、にごりあたり狙っていこうと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?