『中論』6:論理学とベン図で解明・運動ー1

中論はなぜ難しいのか

『中論』は言うまでもなく「縁起」が主題でありその『中論』中村元著の一章は「原因(縁)の考察」で始まっているが第二章も「運動」と書かれているが「縁起」の諸法(仏教の基本的法則)である原因ーー行動ーー結果の考察であるが、表現は「去る、去らない」などと書かれているが原因、結果の別名であるから言葉にこだわって言葉で考えると煩悩の餌食にされ思考は消滅してしまうだろう。

何故煩悩の餌食にされ思考が消滅するかの理由は「心頭滅却すれば火もまた涼しいのか」で解説したのであるが、不常不断に逆らって固定した言葉に注意を長くし続けると言葉の意味が消滅しゲシュタルト崩壊し言葉から意味が喪失してゆくから、自由な発想が制止されてしまうのである。

仏教では止観とは心から思考を止める働きであるから意識が行く先を失って要らぬ考えを思いつき雑念が生じるから注意の集中が妨害されるのである。

龍樹が姿を消したその術の解説は「『中論』7:目は見る働きがない」で詳しくおこなうが、言葉の魔術師でありその活用はいたるところに隠されているから、その術から自由にならない限り『中論』の理解は容易ではない。

その術を解くカギは『中論』[第二章運動]を読めば気が付くと思うが「去る、去らない」という言葉が至る所に出てきて「去る、去らない」という言葉が暗示としてはたらき意識を知らず知らずのうちに無意識、変性意識の領域に誘導してしまうからでありる。

集中することと単調な言葉が繰り返し繰り返しつづくことは催眠誘導の典型的な手法であるから簡単に夢の世界に誘導されてしまって正常な思考が消えてしまうのである。

催眠誘導の世界は睡眠状態に近くではあっても意識はあるが判断も決断もできない状態である。

なぜなら催眠誘導には肯定的な言葉を使うのではあるけれど龍樹は否定的な言葉を使うことによって意識を覚醒状態に保っているからである。

催眠誘導から解放される解決策はヴィパッサナー瞑想を行い静かに観照的に瞑想すれば、静かに動くものによって意識が固定されないこと(不常不断)によって突然アイデアが浮かぶ可能性がある。

論理的にベン図で実例を取り上げてみる

または俯瞰的図表的に表現すれば実に単純な構造になっており、一目で意味が理解できるだろう。

それでは次の言葉を論理的にベン図で実例を取り上げてみる。

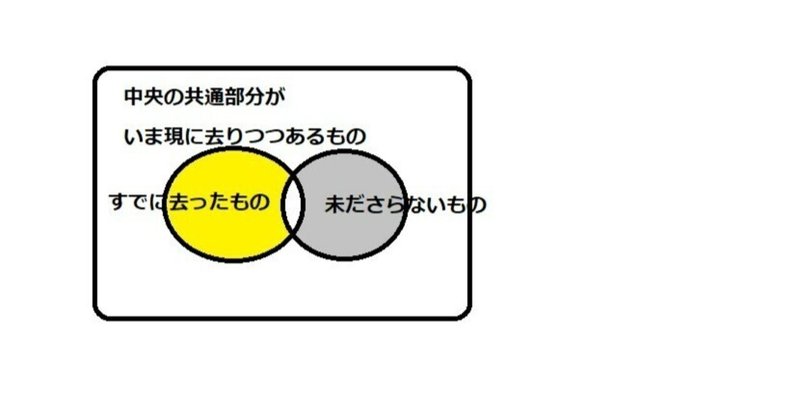

「すでに去ったもの」「現在去りつつあるもの」「未だ去らないもの」

これを論理積では次のようにあらわせて、「現在去りつつあるもの」

は共通部分(補集合)という。

「すでに去ったもの」AND「未だ去らないもの」=「現在去りつつあるもの」

この表記は『中論』中村元著の[第二章運動]の最初のくだりであるが書方を次のように変えても意味は同じである、何故ならどれも原因ーー行為ーー結果であり、縁起の法則(因果の法則)を述べたものである。

已去(過去・原因)ーー去時(現在・行為)ーー未去(未来・結果)

すなわち龍樹は原因(縁)だけが結果を決定することはないといい、原因と結果の中間に行為が起こるそれが縁起だという。

いわゆるフロイドの因果論ではなくアドラー心理学の目的論でもなとは、原因(過去)「すでに去った者」と結果(目的)「未だ去らないもの」の両方の縁を離れると行為は行われないから「(去時)も去らない。」といい、両方の縁を離れなければ「去はある」のであるから、「離れる」と「離れない」の違いによって「去らない」と「去る」きまるのである。

仏教ではものは有るのではなく、無いのではないと表現するが、それをベン図で表わせばベン図①のようになり、その中間に赤い共通部分が生じるそれが「もの」である。

ベン図①

有るのではなく、無いのではないとは「不生不滅」という意味であることは容易に理解できると思うが「不生不滅」の中央の共通部分が現象といわれて我々が目で見ている影像である。

自己とは身体にあらず、心にあらず、と表現すると理論的にはベン図➁のように現わせる。

ベン図➁

ここからわかることは唯識思想は唯だ識のみが存在していて心も身体も存在することはないとは言っていないのであり、身体と心の両方が同時に存在することによってのみ自己が存在するから身体と心の両方が同時に存在しないときは自己は存在しないと言うのである。

身体と心の両方が同時に存在しないときは自己は存在しないと言うことは、「身体にあらず」と「心にあらず」の「身体にあらず」が欠ける時は自己は無我と言うのである。

このことお「不常不断」といい自己は常に存在しているわけではないが、断滅して消えてなくなった訳ではなく、身体と心の両方が同時に存在すれば自己は存在し、自己は「不生不滅」であるという。

已去(過去・原因)ーー去時(現在・行為)ーー未去(未来・結果)を理論的にはベン図③のように現わせる。

ベン図③

それぞれのベン図の中央は否定論理積の共通部分で中央であるから龍樹は中論と言いい、[中論」のほとんどはこの否定論理積で表現されていて否定論理積のベン図を思い出せば容易に理解できるのである。

すでに去った者ーー現在去りつつあるものーー未だ去らないもの

この言葉は次のように書き換えても意味は原因ー行為ー結果の直線で結ばれているから、その中間を通ることは理解できるので、この中間の道を通る以外に通る道はないから、その前後の道は過ぎていないからその中間の道も過ぎていないと論理的に証明されるのであるが、条件(行為)が付けられていることを無視して原因と結果だけを抜き出して結論していては理解したことにはならないのである。

『中論』中村元著第二章の

「〈すでに去った者〉と〈未だ去らないもの〉とを離れて

〈現在去りつつあるもの〉(去時)も去らない。」

「〈すでに去った者〉と〈未だ去らないもの〉とを離れて」のこの部分の意味を抜きにして「〈現在去りつつあるもの〉(去時)も去らない。」と理解すれば理解不能に陥るのである。

「〈すでに去った者〉と〈未だ去らないもの〉とを離れて」のこの部分は原因ーー行為ーー結果の行為を意味していて、人間の行く行為(中間の共通部分)が無ければ去ることにはならないといい、人間の行く行為(中間の共通部分)が縁起であり、縁起がなければ去ることはない「去らない」という条件を省略して解釈していては誤解するのである。

龍樹は運動の過去と未来には去る働きがないから去らないが、「去時」には過去と未来の縁(原因・働き)によっては去る働きは「有る」といっていることは明白であるから、短絡的に過去と現在と未来は「去らない」考えてはならないことは理解できるのである。

「現在去りつつあるもの」という言葉は読んで字の通り「去りつつある」から「去る」が完了していないのであるが、「現在去りつつあるもの」の「あるもの」とは「去る主体」を意味していて動詞ではなく名詞であるから「去る」働きはなく「去る主体」は原因(縁)がなければ「去らない」のである。

「去る主体」は原因(縁)がなければ「去らない」のであるが、しかし原因(縁)があれば「去るはある」と理解すべきである。

なお『中論』では「去る主体」は原因(縁)がなければ「去らない」というのであが、「心ここに在(あ)らざれば視れども見えず」という言諺があるが、注目して見ること(原因)がなければ認識は完了することはない「去らない」というのである。

故に『中論』では「原因(縁)がなければ「去らない」というのであるが、「善行という原因(縁)が無ければ」、「煩悩は去らない」と説くのである。

『中論』の構文は再帰構造になっていて自らの定義を自らの定義で証明するという、パソコンのソフトウェアでは再帰構造はよく使われるアルゴリズムであるが一般には馴染みがなく理解しにくいのであるが、自らの定義を完了する前にその次(後)の定義をつかって定義を定義しているから『中論』を最後まで読んで、再び逆順に逆方向に向かって読むひつようがあり、繰り返して読むかいすうは膨大な回数になることになる。

AIソフトであるニューラルネットワーク(深層学習)はバックプロパゲーション(誤差逆伝播法)もやはり逆順を繰り返して結論(結果)をだし行動を決定するのであるが、とても複雑で繰り返す回数も膨大なものになり、人間の記憶と推論ではおぼつかないから、先ずはベン図で直観的俯瞰的に理解したうえで読み直してほしい。

難解なところを理解できれば感覚的にわかるので主要な箇所取り上げて解説したい。

(第二章の十四)

(十四)はとても理解に苦しむのであるがベン図をみれば直観的に理解しよいことがわかるのでベン図④をみてほしい。

ベン図④

(第二章の十四)には「すでに去ったもの」と「未だ去らないもの」と「現在去りつつあるもの」は同じ「はたらき」であり同じ法のしたにあると『中論』には書かれているのであるが、どうして「すでに去ったもの」と「未だ去らないもの」と「現在去りつつあるもの」同じであるのか理解できないと思うのであるが、ベン図④を見れば即座に理解できるのである。

まず黄色の「すでに去ったもの」と灰色の「未だ去らないもの」の交差して白色の共通部分が「現在去りつつあるもの」とすると、「すでに去ったもの」と「未だ去らないもの」の共通部分と「現在去りつつあるもの」は図形上は共通の場所(白色)であるから区別できないということは三法は同一の「はたらき」であることは直観的に一目瞭然である。

ベン図もすこし慣れないと理解できないかも知れないが、言葉で解説すると複雑で煩雑で何を言っているにかわからないのであるがベン図で俯瞰的の表現すると直観的に理解できるので『中論』のほとんどはこのベン図を頭に描いて読むこを勧めるのである。

ようするに言葉では表現できないのであって経験的直観的に知るということは、論理的に理解することであり、数学の公式を知っていれば、その公式に数字を入れ計算すれば答えが出るように、龍樹は自らの公式に言葉を当てはめているから理論的にブレないのである。

つづく

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

参考文献

『中論』 ナーガールジュナ著 中村元訳 講談社学術文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?