『中論』5:中論の序

『中論』の八不とは夜の夢の幻の理論であることが明らかになった。

夜の夢は脳科学では我々が夢を見ていても意識で知ることはないという。

何故ならば脳波で記録されていても本人には夢を見た記憶はない。

それでも時には夢を見ていることを知ることがある。

それは意識と無意識の中間にあるから中論という。

意識の常態においては夢は生じることはない(不生)。

夢は生まれないから消えることはない(不滅)。

常態においては夢はいつも見えるとは限らないから(不常)である。

夢を見ていることを知ることはないから夢の結論は無い(不断)。

夢は意識に現れることはないから自身の意識とは(不一)である。

それでも自身の心の働きの一部であるから(不異)である。

夢は意識に向かって現れないから(不来)である。

それでも夢の内容は完結することはないから(不出)である。

以上は、以下の解説であり阿頼耶識の説明である。

「不生亦不滅 不常亦不断」

「不一亦不異 不來亦不出」

心理学者が語らない知っておくべき人間の意識の構造

我々が見ている世界は現象といわれていているが「不常亦不断」であるといわれるのは、テレビの画面を断続的に見ているのと同じである。

何故ならテレビの画面は一秒間に約三十回ほど断続的に切り替わる仕組みになっているから「不常亦不断」であるといわれる。

それでは何故一秒間に約三十回ほど断続的に切り替わるのかといえば、動画は断続的に切り替わなければ画面は真っ黒で物の形も色も動きも見えないからである。

ゲーム動画をソフトウエア―で作ってキャラクターを左右上下に動かすには、キャラクターの位置を少しづつ移動したコマ切れに切断されたものをつなぎ合わせて連続的に表示するから「不常亦不断」であるといわれるのである。

我々がものを見るとは外界を時間的にコマ切れに切断してそれを連続的につなげて見なければ動きも形も色も見えないのであることはゲーム動画をソフトで作る者にとっては当然の作業である。

正確にはパラパラ漫画のようにすこしづつキャラクターの位置を移動した画像を多数作り一枚づつ取り替えて表示するから、テレビの画面は一秒間に約三十回ほど描画しては消してまた描画するという作業を繰り返していて、人間が画像を認識するとは何度も画像を意識に描画しては消却して再び描画することによってはじめて形や色や動きを認識できるのであるが心理学者や脳科学者、哲学者がそこまで精密に話さないことである。

なお意識に映しだされる画像は目を左右に向けるたびに変化することになるから目を向けた方向に見える画像が原因(縁)として心ははたらくことになるから原因(縁)はめまぐるしく変化して一秒間に約三十回ほど変わるから動機の調査などしても動機は知ることはできないのである。

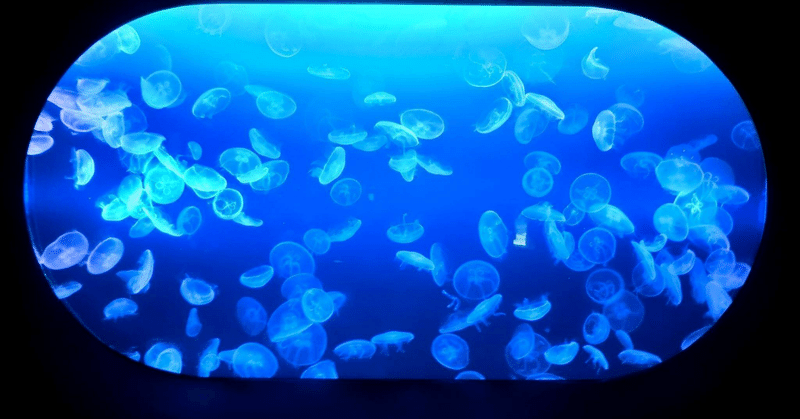

夢の世界は広大で無限で初めも終わりはないが、意識で見る世界はテレビの画面同様に四角に限定された世界を見ているから枠に制約されて比較的にものを知るのである。

夢の世界は一枚の写真と同様平面的で動きはないから意味を持たない不気味な感情だけを残すのである。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

参考文献

『中論』 ナーガールジュナ著 中村元訳 講談社学術文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?