脳卒中片麻痺者の片手での下衣下げ動作~構成要素を考える~

1,トイレ動作の中で最も難しいのは「下衣上げ」?

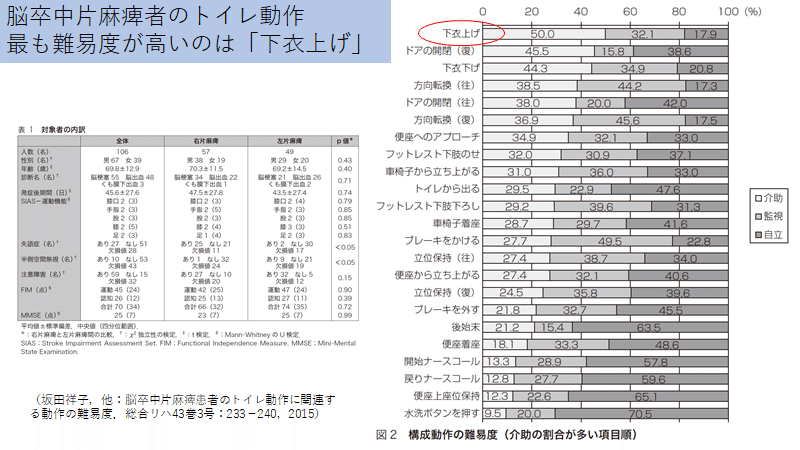

トイレ動作を完全に自立するためには下衣の上げ下げや車椅子-便座間の移乗という動作以外に,トイレのドアの開閉や便座へのアプローチなどの周辺動作も自立する必要がある.

坂田ら(2015)によるとこれらの構成動作の中で最も難易度が高かったのは「下衣上げ」であり,続いて「ドア開閉」,「下衣下げ」,「方向転換」との事である。

「下衣上げ」が「下衣下げ」よりも難しいといったデータはこれまでの臨床経験・臨床感覚とも一致するものだ。介入する上ではこの下衣上げに重点を置くべきか…というと、そう単純では無さそうだ。以下に話を進める。

2,治療介入では「下衣上げ」より「下衣下げ」を重要視すべき

先日、Bobath Approachの講義(課題分析と治療)の中で、インストラクターの先生から「治療介入する上では『下衣下げ』を重要視している」との話があった。上記の研究報告から考えると違和感もあるが、その説明を聞くと腑に落ちる点が多かった。

日常生活的には確かに「下衣上げ」で難渋するケースが多い。それに対し「下衣下げ」は重力の影響を受けて脱げやすい(下がりやすい)特徴があり、結果的には成功しやすい。しかし、「下衣下げ」での従重力コントロールを制御し続けるのは難しい。この点にきっちり介入し成立することができれば、「下衣上げ」での抗重力コントロールは自ずとクリアできるはずだ。

従重力・遠心性のコントロールが成立すれば、相反する抗重力・求心性のコントロールは容易となる。Bobath ApproachでのStop Standingなどの意味・重要性とも共通する考えである。

3,片手での下衣下げ動作に必要な構成要素

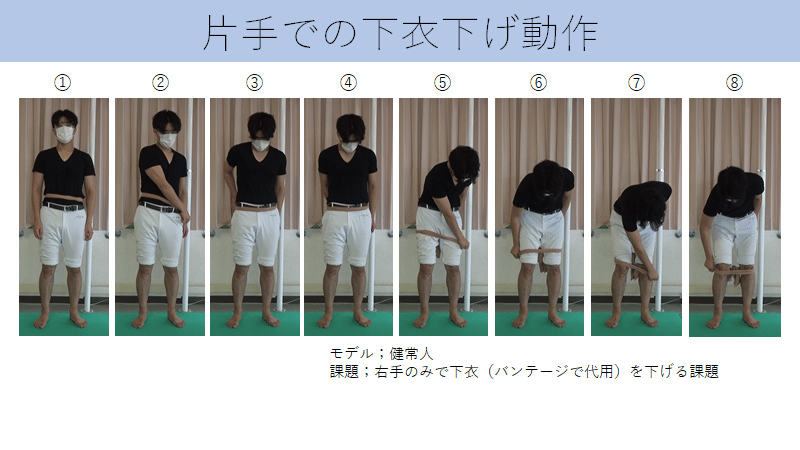

今回は脳卒中片麻痺者の片手での下衣下げ動作について深めてみたい。脳卒中片麻痺者と一言で言っても様々な身体状況(麻痺の程度など)が想定される。ここでは便宜上、廃用手レベルを想定し、「片手=非麻痺手」での下衣下げ動作として、その評価・治療の視点を整理することにする。特に下図(片手での下衣下げ動作)の②⑤⑦は非麻痺側手を正中交差している場面であり、この課題における重要なポイントを示唆してくれる。

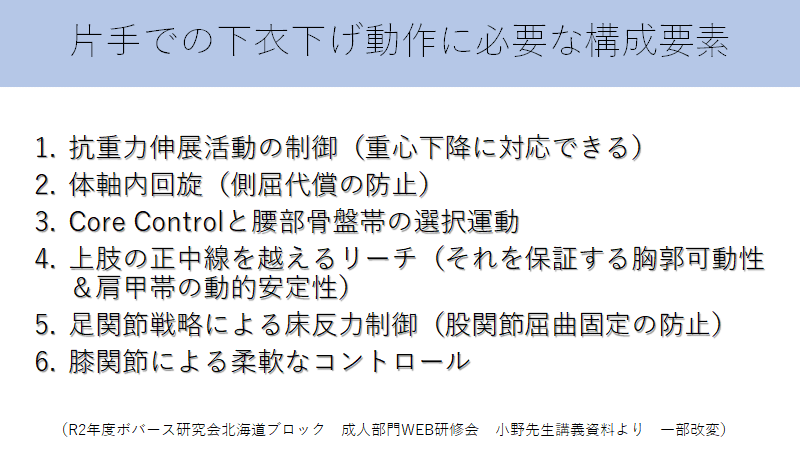

片手での下衣下げ動作に必要な構成要素については下図の通りである。これは研修会資料を参考に一部改変してまとめたものである。この6つの構成要素について掘り下げて考えてみたい。

① 抗重力伸展活動の制御(重心下降に対応できる)

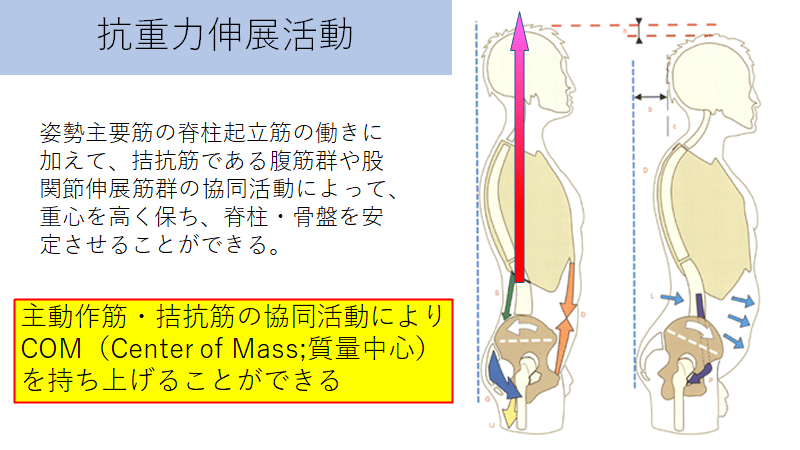

「抗重力伸展活動」の定義は曖昧ともされているが、ここでは「重力に対して鉛直方向に姿勢を維持する(=重心を高く保つ)活動」とする。運動学用語「伸展」とは意味合いが異なっており、言葉の使い分けに注意が必要である。

この「抗重力伸展活動」のためは姿勢主要筋である脊柱起立筋の働きに加えて、拮抗筋である腹筋群や股関節伸展筋群の協調活動が必要となる。神経システムでいうと前庭脊髄システム&橋網様体脊髄システムが重要視される。

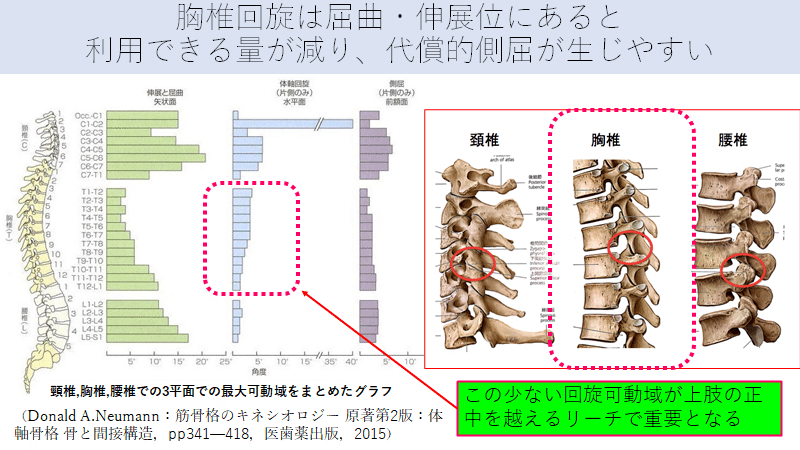

② 体軸内回旋(側屈代償の防止)

体軸内回旋を理解する上でまず体軸骨格の特徴を理解しておく必要がある。水平な向きの関節面は体軸回旋に都合が良いが、矢状面あるいは前額面にある垂直な向きの関節面は体軸回旋を阻害する。しかしながら、多くの椎間関節の関節面は垂直と水平の間のいずれかを向いている。正中線を越えるリーチ(④を参照)にとっては肩甲帯の土台となる胸椎(胸郭)の回旋は特に重要視される。

体軸内回旋の前提として抗重力伸展活動が欠かせない。脳卒中片麻痺者は抗重力伸展活動が十分でない事が多く、屈曲姿勢であるが故に椎間関節の回旋可動域に制限ががかかる。胸椎回旋が起こりにくい条件となる。その条件下で正中線を越えるリーチを行うと、非麻痺側の側屈(代償運動)を強めることにつながり、結果として麻痺側足部への荷重をも困難とする。麻痺側足部からの荷重応答がうまく得られないため麻痺側への不安定さが増してしまうのだ。

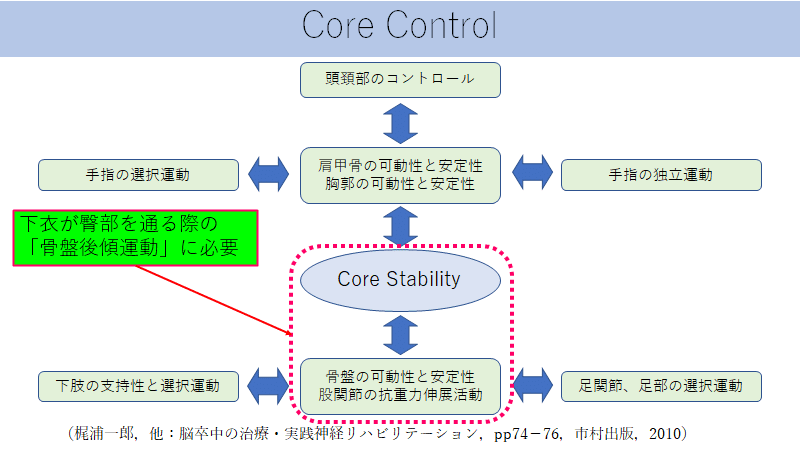

③ Core Controlと腰部骨盤帯の選択運動

Core ControlとはCore Stabilityを基本にして、体幹上部・骨盤・股関節が協調的に連続的に活性化されて、さらに頭頚部と四肢の選択運動が実現されることをいう。

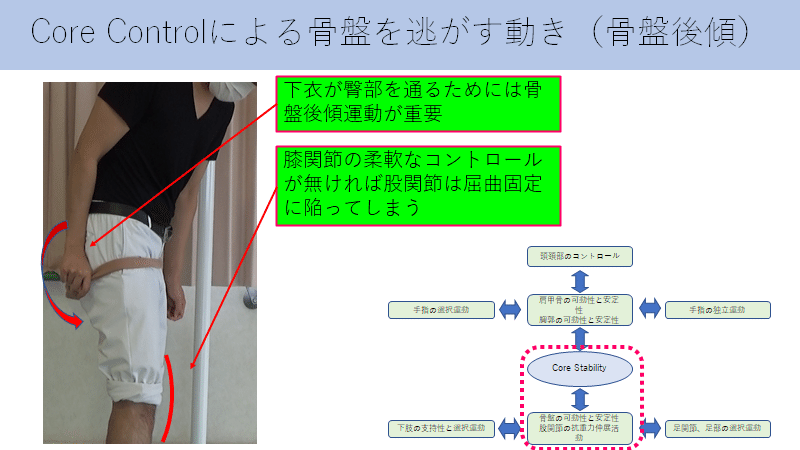

脳卒中片麻痺者の下衣操作に介入をしていると、特に「下衣が臀部を通る」際に引っ掛かる場面に直面することが多い。この「下衣が臀部を通る」際にはCore Stabilityを基盤とした骨盤の可動性と安定性(下図赤枠の部分)が必要となる。Core Controlによって骨盤を逃がすような動き(骨盤の後傾)が重要なのである。

④ 上肢の正中線を越えるリーチ(それを保証する胸郭可動性&肩甲帯の動的安定性)

両手の条件とは異なり、片手の条件では対側の臀部や膝までリーチする事が要求される。すなわち「正中交差」する能力が必要となる。そのためには何が必要か。

多くの脳卒中片麻痺者では非麻痺側肩甲帯は代償的に固定され、肩甲帯・胸郭の分離性が乏しく、肩甲骨のプロトラクションが不十分な事が多い。

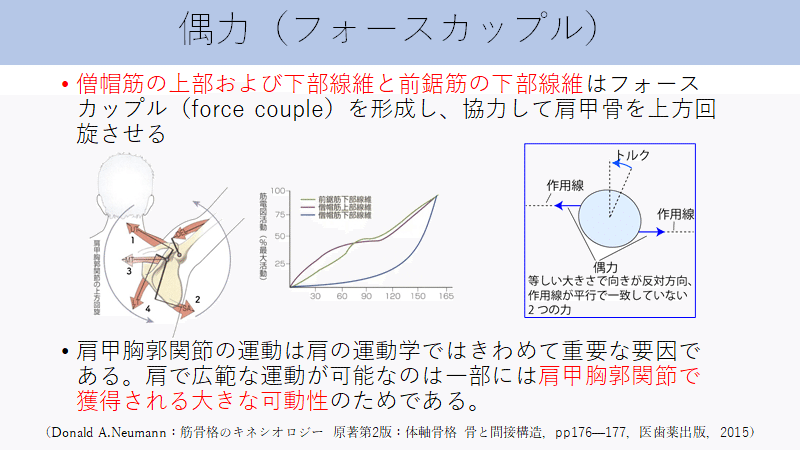

肩甲骨が自由度をもって動くためには土台となる胸郭に十分な可動性が必要であり、その条件下で肩甲帯周囲筋(僧帽筋、肩甲挙筋、三角筋、菱形筋、前鋸筋、ローテーターカフなど)が偶力を保ちながらバランスのとれた働きをする事が必要となる。

⑤ 足関節戦略による床反力制御(股関節屈曲固定の防止)

抗重力伸展活動(①参照)のためにはBOS(Base of Support;支持面)における垂直オリエンテーションが大前提となる。立位では足部内在筋がきめ細やかに働き、前後・左右への圧の偏移を繊細に捉え、床反力の方向性を鋭敏に捉える事が必要となる。この床反力の方向性、すなわち垂直オリエンテーションを捉えることができて初めて脊柱起立筋や腹筋群など前後・左右の筋の協調活動が可能となる。

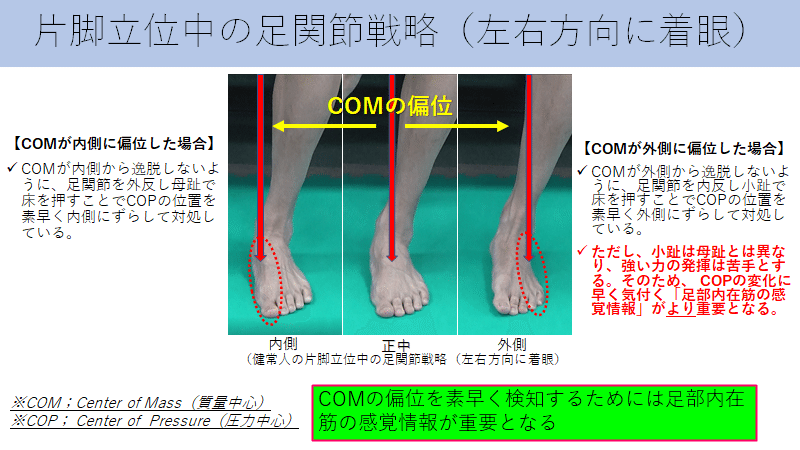

正中線を越えるリーチにおいては左右方向の床反力の検出がより重要となる。内側方向への重心偏移に対しては足関節外反+母趾で床を押す反応が出現し、COPの位置を素早く内側にコントロールする。外側方向への重心偏移に対しては足関節内反+小趾で床を押す反応が出現するのだが、母趾と異なり押す力は脆弱である。そのため、重心偏移を素早くキャッチする「足部内在筋の感覚情報」が欠かせない。

⑥ 膝関節による柔軟なコントロール

膝過伸展(ロッキング)のままではその直上の股関節に運動性は生まれず、骨盤後傾運動が困難となる。結果として下衣が臀部に引っ掛かってしまう。

※Core Controlによる骨盤を逃す動き(③)のスライドも参照

4,最後に…

今回は構成要素をまとめるにあたって運動学・解剖学的な視点が主となっているが、ADLは環境因子の影響を強く受けており、知覚・認知的側面の理解も欠かせない。下衣上げ下げに限って考えると、手すりや壁(側面構造)による(視知覚的影響も含めた)姿勢制御への影響、衣類の「張り」をどう知覚探索するかといった点も重要となる。これらの内容についても今後まとめてみたいと思う。

【参考・引用文献】

1) 坂田祥子,他:脳卒中片麻痺患者のトイレ動作に関連する動作の難易度.総合リハ43巻3号:233-240,2015

2) Donald A.Neumann:筋骨格のキネシオロジー 原著第2版:体軸骨格 骨と間接構造,pp341—418,医歯薬出版,2015

3)梶浦一郎,他:脳卒中の治療・実践神経リハビリテーション,pp74-76,市村出版,2010

4)R2年度ボバース研究会北海道ブロック 成人部門WEB研修会 小野先生講義資料

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?