戦争画に〝魂〟を込めた藤田嗣治~戦争画よ!教室でよみがえれ㉝

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画で学ぶ「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治の〝戦争画〟を追って(「藤田嗣治とレオナール・フジタ」改題)

(7)戦争画に〝魂〟を込めた藤田嗣治ー藤田嗣治の〝戦争画〟を追って③

林洋子は近現代の美術史を専門とする研究者である。とくに藤田嗣治の研究では著書『藤田嗣治-作品をひらく』(名古屋大学出版会 2008年)でサントリー学芸賞を受賞している。

林は藤田の戦争画についてメキシコ壁画運動との関連性を指摘している。

メキシコ壁画運動とは、19世紀のメキシコ革命と連動して絵画を大衆のものにしようとする動きから起こった民族主義的な内容を持つ運動である。

「ある場所に半永久的に固定され、数百人の人が一度に鑑賞でき、見たいときに何時でも見ることのできる絵画、そして美術作家と観客が同胞意識を共有でき、反面教師としてではなく、まさに自分たちの遺産として次の世代の若い人たちに誇りを持って語れるような絵画、そんなものが求められたのである」(加藤薫『メキシコ壁画運動ーリベラ、オロスコ、シケイロス』現代図書 p88)

藤田は1931年に3人目の妻となるマドレーヌをつれて南米のボリビア、ペルー、アルゼンチン、ブラジルを訪れた。そして翌年にはキューバとメキシコにも滞在し、メキシコ壁画運動の中心となっていたパリ時代の友人ディエゴ・リベラと再会した。これが壁画運動への関心を強めたと言われる。

じつは日本では明治・大正期にも壁画ブームがあったらしく、今回はいわば第2期ブームとして1930年代にピークを迎えていた。林によれば、明治期の壁画ブームを体験し、ヨーロッパでさまざまな壁画を目にし、メキシコ壁画運動の影響を受けた藤田は壁画制作に意欲をもやしていたと言う。

「つまり彼はすでに壁画を実践するための技術や鑑賞体験を十分に重ねており、制作への自信も十全にもっていたはずである」(林洋子『藤田嗣治 作品をひらく』名古屋大学出版会 p375)

壁画運動は藤田に以下の2つの目的をもたらした(同書p377)。

①大画面の群像表現

②公共性

この2つの要素が「戦争への表象へと急速に展開していく」重要なポイントであるという指摘だ。藤田が美術家としてこの2点を課題としていたことは理解できる。だが、なぜ絵のテーマが「戦争」なのだろう。大抵の美術史家はここを語ろうとしない。あるいは「時代の宿命」論で逃げて正面から語ることを避ける傾向にある。

たしかに当時の社会情勢が「戦争」をテーマに描かざる得ない状況にあったのは間違いない。だが、それにしても藤田ならそれほどやりたくもないテーマなら適当に水準以上のものをチャチャと描いてお国に奉仕しているように見せかけ、後はじっくり自分が描きたいテーマで描くことぐらいの芸当はできたはずだ。

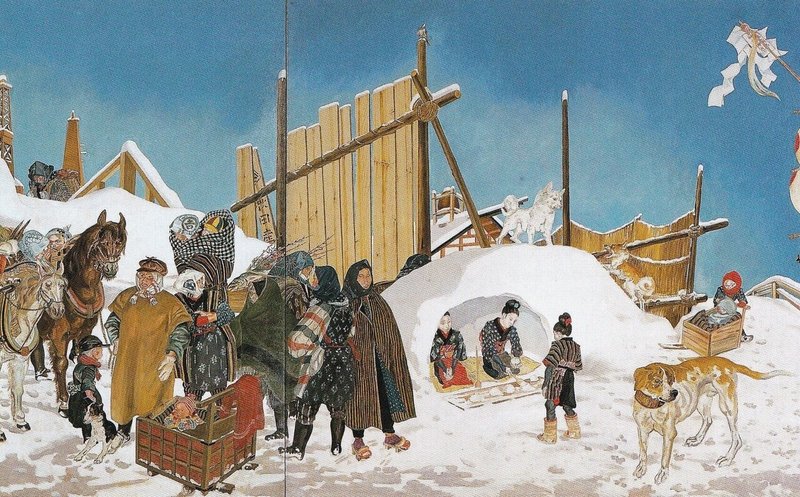

つまり「戦争」以外の他のテーマでも大画面の群像表現も公共性も可能だったはずなのである。現に1934年に『ブラジル珈琲店壁画』、1935年に『東京銀座コロンバン天井画』、1937年に『秋田の行事』、を描いている。

しかも大画面作品を含めて藤田が「戦争」をテーマにした作品は油彩画約150点、水彩・ドローイング約50点、計200点も描いている。尋常ではない数の生産量である。藤田はこのテーマに対して強い思い入れがあったのだ、と考えるのが普通だろう。

なぜ藤田は「戦争」というテーマに強い思い入れを持ったのか?ー林はこの疑問に応えてくれる資料を解説している。

①第一次大戦での総力戦体験

1937年9月に開催された第24回二科展に藤田は『千人針』というタイトルの作品を発表している。1937年はご存じの通り「支那事変」(日中戦争)が始まった年である。廬溝橋事件が起きたのが7月なのでその2ヶ月後にはこの絵を完成させていることになる。

「「事変」に応じて自発的に短期間に描いたもので、時局へのすばやい対応が周囲を驚かせた。この作品は藤田が手がけた戦争関連の表象であると同時に、一九三○年代半ばからの「街頭風俗」の流れに位置づけることができる」(同書 p394)

なぜ藤田はこのように「すばやい対応」を見せたのか。藤田は自著で述べているように自分は「まるで戦争を背負って歩いている男」だと自負している。

「私程、戦に縁のある男はない。一九一三年初めて巴里に来て、一年目に欧州大戦争にぶつかり、日本に帰れば日支事変に会い、昨年[三九年]五月巴里に来て、この九月には又戦争にでくわして、まるで戦争を背負って歩いてる男だと、W君に言われてみれば成程そうだと自分で思った」(『随筆集 地を泳ぐ』所収の「巴里籠城日記」一九四〇年九月。 林洋子「戦時下の藤田―街頭風俗から戦場へ」林洋子監修『藤田嗣治画集 異郷』(小学館 2014年 p58~63)

当時の画家の中で本格的な第一次世界大戦の経験があるのは藤田だけであることに着目して欲しい。ほとんどの人は日本から見ればはるか遠くの戦争だったし、他の主力画家たちは一世代下でまだ10代前半だったのである。第一次大戦時に30歳前後だった藤田は同世代のパリ在住の画家たちが母国のために一兵士として出征する姿を見ていた。そして、藤田自身も赤十字志願看護師の訓練を受けるなど近代戦争の総力戦をすでに体験していたのである。

②「俺は日本の為に尽す」

1939年に第二次世界大戦が勃発。翌年にはドイツ軍がパリへと迫る。再び欧州は戦場になった。戦火を避けて帰国するその船の上で藤田はパリ陥落の報を接する。

「このフランス降伏の報に接して、藤田の戦争への態度が一転したように思われる。帰国後、一九一○年代から続けてきたおかっぱ頭を捨てて、丸刈りとなった。これは時局ー戦時体制への恭順を外見の上で表明したものといえる」(同書 p400)

ここは「態度が一転」したのではなく「態度が明確」になったと言うべきだろう。第二の故郷であるパリが陥落。フランスが降伏したことにより、祖国・日本と自分の関係をより明確にする必要に迫られたのだ。自分の国をフランスの二の舞にしてはならないという意思表示である。

林の文章で気になるのは「戦時体制への恭順を外見の上で表明した」という表現だ。藤田は自らの意思で丸刈りになったのであるから自発的である。さらに当時は、危機の中で自分の国のために協力するのは当然のことで、藤田は「外見の上で」どころか心の底から協力するつもりだったに違いない。

繰り返しになって恐縮だが、再び以下を引用する。

「我々は皆日本人である、俺は日本の為に尽す、こう言うものの、それは当前の話であって、ことさら自分だけが日本の為に忠義をするとか等ということは言う必要のない事ではないか。銘々各自が自己の仕事に懸命に命を捧げて一業に励めば、大業を成就し、人に敬われ人に憧われ、財も集まって来るので、それが国のためになるのであって、自分は忠義をするために忠義をしたのではなく、業を励んで真実国の忠義に知らぬ内になったという

ようなことがの方が、私は面白いと考えた。また本当の事だと思った」(藤田嗣治 近藤史人編『腕一本・巴里の横顔 藤田嗣治エッセイ選』講談社 2005年p39)

なぜ、美術史家たちはこの藤田自身の言葉を無視しようとするのか? 当時の日本人のものの見方で藤田を見なければ真実の藤田は見えない。

③戦場の兵隊さんとの交流

藤田の従軍派遣は計5回(南支・ソ満国境・仏領インドシナ・シンガポール2回)である。この中のシンガポール派遣時の経験を新聞に寄稿している。

「僕はずつと昭南島にいて、戦史に不滅の戦果を打ち立てた、ブキテマの攻略戦を描ひたが、幸いに攻略戦に参加した部隊長や将兵が、澤山いてくれて細かい武勇談まで聞くことができた。当時のままの血に濡れた服装で、辛いポーズもいとわずモデルになつてくれた。どうかよい絵を描いて下さいといわれ、すつかり感激して連日休まず描きまくつた」(同書 p413 ※昭南島はシンガポール島のこと)

戦場で生死をかけている兵士が画家の要望を受け入れ「どうかよい絵を描いて下さい」とねぎらってくれる。こうした経験は一度や二度ではなかったではないか。戦場での兵隊さんたちとの交流は戦場を支える銃後にいる国民として、そして画家としての責任感を再認識し、やる気を奮い立たせただろう。

④「戦争画の巨匠を生まなければ成らぬ」

藤田は美術雑誌『新美術』1943年2月号にこう書いている。

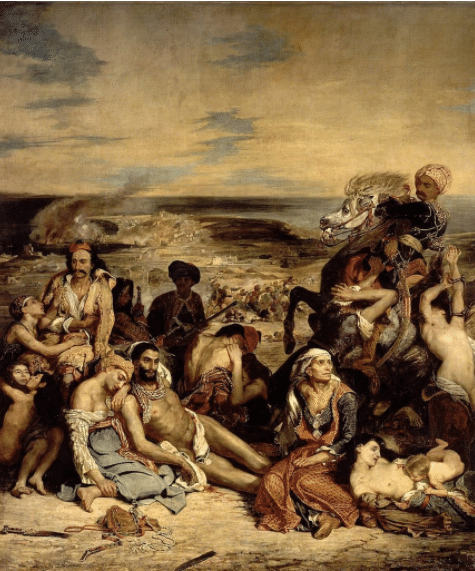

「私の四十余年の画の修業が今年になつて何の為にやつて居たかが明白に判つた様な気がした。今日の為にやつて居たんだつたと言ふ事が今日始めて明白になつた。今日腕を奮つて後世に残す可き記録画の御用をつとめ得る事の出来た栄光をつくづくと有り難く感じるのである。右の腕はお国のために捧げた気持ちで居る。(中略)戦争画に於いて立派な芸術品を作り出す事は不可能な事では無く、又吾等は努力して作り出さなければならぬ。日本にドラクロア、ベラスケスの様な戦争画の巨匠を生まなければ成らぬ」(同書 p419)※以下は上:ドラクロア『キオス島の虐殺』(1824年)と下:ベラスケス『ブレダの開城』(1634~35年)

これは藤田の言葉としてよく引用される箇所だ。大抵はこの文章は藤田の好戦性を批判したり、国家への追従者として藤田を批判するときに使われる。どれもこれを「戦争責任」を問いたがる〝平和〟主義者の一方的な断罪でしかない。林もこの藤田の文章を「高揚した文章」と評しているが、そのような情緒的な評ではなく藤田の画家としての信念をここから読み取ることこそ重要だろう。

藤田はこの文章の前半で、国民のために役立つ、国民のための画家になれることの喜びを語っている。後半はこの戦争を主題とする絵画分野で日本の芸術が欧州を越えるという壮大な夢を語っている。

藤田はヨーロッパでの豊富な戦争体験を持っていた。そして、フランスに在住していたことで戦争の真実と国民のあるべき姿を理解していた。祖国を愛するナショナリストとしての藤田と世界で活躍してきたグローバリストとしての藤田、つまりハイブリッドな藤田だからこそ「戦争」を描くことの積極的な意味を見出すことができたと言えるだろう。

「私は二十五まで東京で暮らした。それから二十年パリで暮らした。私の体は日本で成長し、私の絵はフランスで成長した。私には日本に係累があり、フランスには友達がある。今や、私は日本とフランスを故郷に持つ国際人になってしまった。私には二ヶ国ながらなつかしいふるさとだ。私は、フランスに、どこまでも日本人として完成すべく努力したい。私は、世界に日本人として生きたいと願う、それはまた、世界人として日本に生きることにもなるだろうと思う。四十はまだ青年だ。私の前途もこれからだ」-昭和9年3月-(藤田嗣治『随筆集 地を泳ぐ』平凡社ライブラリー810 2014年 p170)

つまり、藤田は祖国を愛するごく普通の日本人であり、かつ戦争というテーマに対して美術家としてどう取り組むべきなのかを理解していた芸術家でもあったのである。

ところで、林は『アッツ島玉砕』についてこう評価している。

「《アッツ島玉砕》以前の作品は、作戦を指揮した退役軍人からの注文を受けた《河畔之戦闘》以外はすべて陸海軍からの委嘱画であり、ここで始めて藤田は自らの意思で最初の「玉砕」を描いた。人々の脳裏に「大本営発表」のラジオ放送や映画館でのニュース映像が残っている段階で、「絵画」によって「視覚的追体験」もしくは「擬似戦場体験」がもたらされたのである。それはそれまでの作戦記録画と異なる、不思議な「熱」を帯びていた」(同書 p423)

私も藤田の絵による国民の追体験・擬似体験は林の指摘通りだろう。

だが、この文章でより重要なのは「不思議な「熱」を帯びていた」という箇所だ。絵に帯びていた「不思議な「熱」」を強く感じたのは当時の国民だ。この「不思議な「熱」」は前回の菊畑茂久馬の論評につながっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?