小磯良平「娘子関を征く」・授業編~戦争画よ!教室でよみがえれ⑨

戦時中に描かれた日本の「戦争画」はその出自のため未だに「のけ者」扱いされ、その価値を語ることを憚られている。ならば、歴史教育の場から私が語ろうではないか。じつは「戦争画」は〝戦争〟を学ぶための教材の宝庫なのである。これは教室から「戦争画」をよみがえらせる取り組みである。

目次

(1)戦争画とは何か?

(2)わたしが戦争画を語るわけ

(3)戦争画の鑑賞法

(4)戦争画を使った「戦争」の授業案

(5)「戦争画論争」から見えるもの

(6)戦争画による「戦争」の教材研究

(7)藤田嗣治とレオナール・フジタ

(4)小磯良平「娘子関を征く」・授業編ー戦争画を使った「戦争」の授業案

この『娘子関を征く』を教材にしていわゆる「日中戦争」を教えようという提案である。

まずは正攻法に教科書の該当箇所を読ませるところから始めよう。

1937年7月には、ペキン(北京)の近くでに日本軍と中国軍が衝突し、これをきっかけに日中戦争が始まりました。戦争は、8月にはシャンハイ(上海)、12月にはナンキン(南京)と、中国各地に広がっていきました。(『小学社会6』教育出版)

子どもはこんな疑問をもつはずであるーなぜ「中国各地に広がって」いったのか?「広が」らないように止められなかったのか?(そもそも教科書はこうした重要な疑問に答える記述になっていない)。

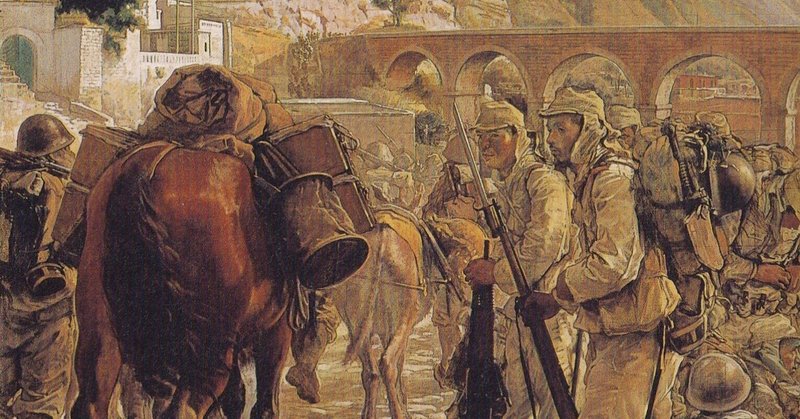

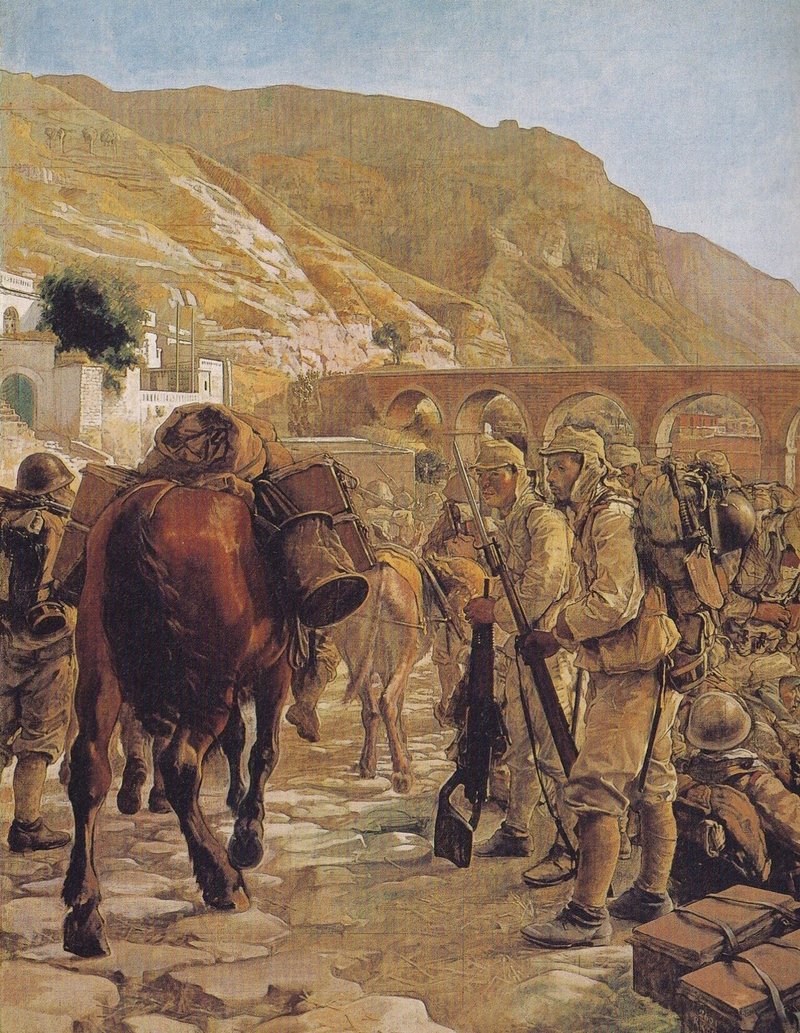

そこでこの絵を子どもに観察させて気づいたことを発表させるところから学習を始めたい。子どもたちはどんなことに気づくだろうか?

まずは中央の兵隊さんへ目を向けるだろう。銃を手にしていること(その形状に興味を持つ子もいるだろう)、たくさんの重そうな荷物を背負っていること、座っている人もいることから「休憩中かな?」と考える子もいると思う。

馬に着目する子もいるだろう。荷物を運ぶために連れてきていることから「トラックはないの?」「戦車はないの?」という疑問を持つ子もいるかもしれない(ここは山岳地帯である)。

そして背景である。何となく黄味がかった山、日本ではあまり見たことのない建築物や石畳から大陸の気候や風土がイメージできる。日本兵はこういう場所で戦っていたのだ。

たぶん一番気になるのが右上のアーチだろう。知識のある子は「これって万里の長城?」と思うかもしれない。こういう気づきを出してくれれば『なぜそう思ったのかな?』と問いかけるところから学習が始められる。

『ここに描かれている日本軍の目的地は太原(たいげん)です。この絵はその途中の娘子関(じょうしかん)というところで描かれたものです。地図で探してみましょう』

学校で用意された地図帳で調べて太原、娘子関という地名のどちらか一方もしくは両方見つけることができればベストの流れだが、載っていないときは教師側から資料として地図を用意する必要がある(前回の「鑑賞編」に地図を掲載)。

地図から地名を拾い出す作業は歴史認識を深める上で大事な学習だ。当然、その周辺も見ることになるからである。自分の知っている地名(例えば、北京とか香港などの都市名、黄河や揚子江などの有名な地名、万里の長城等の史跡)との距離感や周囲の地形などに興味を持つ子もいるだろう。

もし日本兵のくつろいだ雰囲気に疑問を持つ子がいれば

『戦争中にもかかわらず、なぜこんなにのんびりした雰囲気なんだろう?』

と子どもに意見を求めてみるのもいい。

ぜひ日本軍の圧倒的な強さについて教師側から話してほしい。これはのちのちの課題を考えるときの重要な情報になるからだ。

こうした地理的な情報を子ども同士で発表し合い、山岳戦のイメージができてきたところでこう問いたい。

『日本軍はなぜこんな山奥まで攻め込んできたのだろうか?もっと前に戦争をやめることはできなかったのだろうか?』

もちろん、こうした疑問がズバリと子どもたちの中から出てくるのが理想だ。だが、子どもたちの理解度や興味の行方をとらえ、加味しながら教師側からこの問いを立てても何も問題はない。それでも十分に「子どもの疑問からはじまる問題解決学習」である。

子ども向け参考書や資料集には絶対に書かれることのない下記のような資料もぜひ使ってほしい。盧溝橋事件以降の日中間の動きを時系列で追ったものである。

7月7日 盧溝橋事件 日本軍と中国軍の間で小さな銃撃戦が起こる

7月9日 日本軍と中国軍の間に停戦協定が成立。しかし中国軍は攻撃を続ける。

7月11日 再度、停戦協定が成立。

7月13日 大紅門事件 北京で日本軍トラックが中国軍に爆破され4名死亡

7月14日 日本軍騎兵が中国軍に惨殺される

7月17日 中国は日本に対して徹底抗戦を宣言

7月25日 廊坊事件 北京近くの廊坊駅で日本軍と中国軍が武力衝突

7月26日 広安門事件 日本軍が北京・広安門を通過中に中国軍が突

然、門を閉めて手榴弾と機関銃で攻撃。3名死亡。

7月29日 通州事件 北京市通州で中国人が日本人を襲い223名が虐殺された

8月9日 日本と中国との和平会談。中国軍による大山大尉射殺事件が起こる

8月11日 中国軍は休戦協定を破って陣地を作り日本軍へ攻撃

8月14日 中国軍の爆撃

8月15日 日本軍の爆撃 上海事変はじまる

11月2日 日本はドイツに和平仲介を依頼するが中国は拒絶

11月15日 日本はアメリカに和平仲介を依頼したが断られる

11月26日 日本は再びドイツに和平仲介を依頼するが中国は回答を遅延

12月13日 日本軍は中国の首都・南京を占領。

12月14日 親日の新しい中国政府(中華民国臨時政府)が成立。

歴史の事実から言えば、日本側からいくら停戦・和平交渉をしても中国側はこれを受け入れず、むしろ様々なテロ活動を日本軍や日本人にしむけて和平交渉を妨害しているというということになる。上記の資料を見れば一目瞭然である。太字の各事件をぜひPCやタブレット端末を使って調べさせたい。

ここはぜひとも子ども各自でリサーチさせたい。おそらくさまざまな研究者・評論家・戦争体験者等の歴史的な評価が出てくると思われる。それらをもとに子ども同士で議論させたいものだ。この時に教育者として絶対にやってはいけないのまったく根拠のない「侵略」の一言ですべてを説明しようとすることだ(これはもはや教育ではなく教師の「教え込み」による一種のプロパガンダである)。

このリサーチと議論の中からアメリカ・イギリスの経済・軍事援助を得ている中国・国民党政権(いわゆる「援蒋ルート」など)、じつは奥地へと日本軍を引き込んで戦争を長引かせようとする蒋介石の思惑、蒋介石政権とは別の汪兆銘政権を支持する日本、日本と国民党を戦わせて消耗させようとたくらむ中国共産党の陰謀など複雑な日中戦争の問題が少しずつ見えてくるのではないかと思われる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?